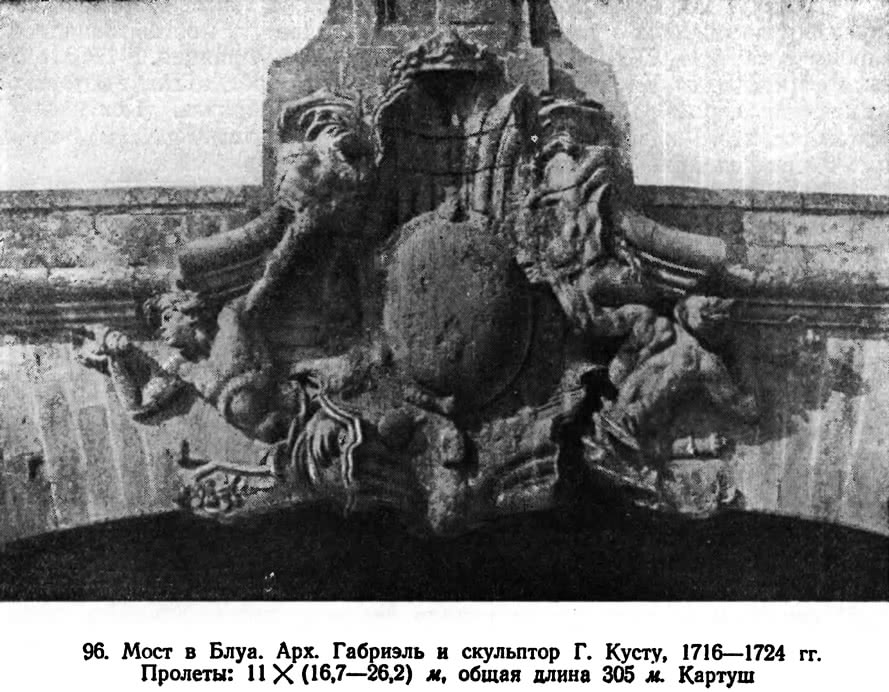

Очень характерна композиция каменного моста через Луару в Блуа по проекту Жака Габриэля. Строго и просто оформленные прол!еты коробовых сводов моста закономерно нарастают с обеих сторон к его середине, которая подчеркнута в замке среднего пролета фигурным шпицем и картушем (рис. 96).

Не менее интересен и другой мостик Бель-Фонтен (рис. 97), построенный на дороге из Парижа в Фонтенбло у Жювизи. Это небольшое сооружение, оформленное в парковом вкусе диким камнем, увенчано скульптурой в виде фонтана, подающего воду из источника, каптированного при постройке. Ряд живописных коробовых арок, поддерживающих крылья моста, отражаясь вместе с ним в зеркале потока, дают очень своеобразную опрокинутую перспективу.

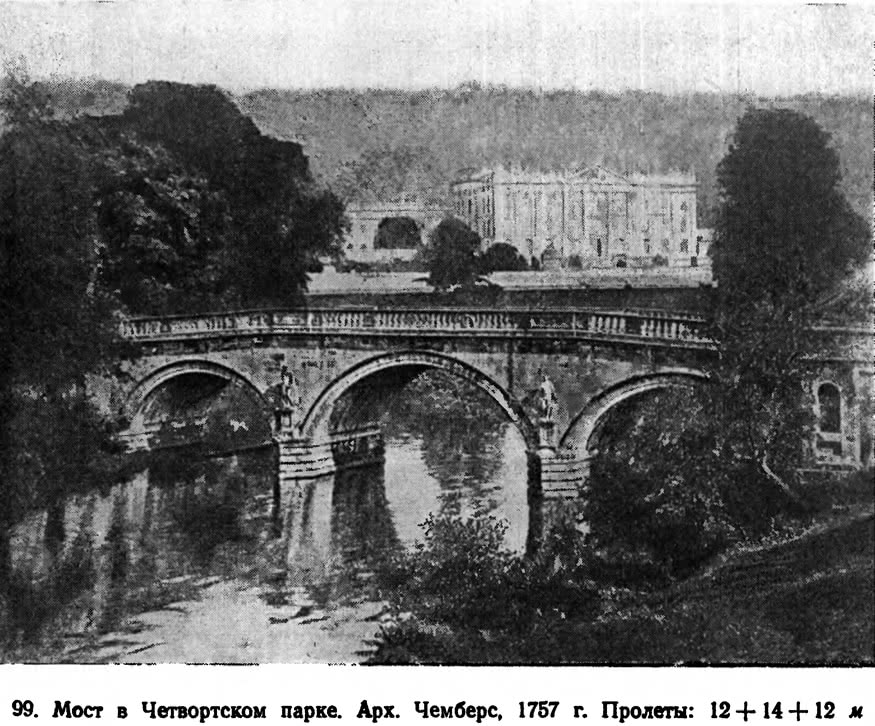

Для XVIII века типично увлечение садовой архитектурой. Принципы регулярной планировки парков, пришедшие из Франции и Италии, подверглись к этому времени существенному пересмотру в Англии. Старясь выявить естественные эффекты и красоту природы, англичане отказываются от геометрической разбивки парков и создают особый тип английского сада.

Однако после ознакомления англичан с китайскими садами направление абсолютной естественности стало казаться им слишком скромным. Поэтому с середины века английские парки насыщаются мостиками, пагодами, искусственными руинами декоративно-живописного характера.

Оживлению интереса к подобного рода декоративному искусству немало способствовало открытие Помпеи (1748 г.) с ее аристократическими виллами и культом малых форм. Строителями дворцово-парковых комплексов в Англии был написан ряд сочинений об архитектуре Китая. Поэтому в архитектуре мостов Англии (рис. 98) встречаются самые разнообразные стили, царствует эклектика.

После сооружения моста в Кембридже (1696 г.) возводится ряд палладианских мостов в Четворте (рис. 99), Лимингтоне, в Ричмонде по проекту Чемберса и т. д.

Палладианство создало в Англии некоторую преемственность между архитектурой Ренессанса и классицизмом XVIII века. Действительная связь между этими направлениями лежит, однако, гораздо глубже.

С середины XVIII века Европа была захвачена волной новых идей — провозвестников грядущей французской буржуазной революции.

Промышленный переворот, происходивший в Англии, положил начало развитию крупной капиталистической промышленности, которая не могла мириться с государственной опекой над производством и выдвинула взамен французской меркантильной системы индивидуалистический принцип свободной торговли.

Среди ученых того времени мы видим плеяду математиков-механиков: Бернулли, Эйлера, Мопертюри, Лагранжа, Лапласа, Делямбра, Даламбера, Маклорена и др. Некоторые из них, как Лаплас и Даламбер, играли крупную политическую роль.

Пересмотру подверглись и проблемы искусства. В противовес манерности выдвигается суровая простота, которую вновь почувствовали в классицизме: значительную роль сыграли работы искусствоведов, опубликовавших свои исследования по древней Греции и Риму, а также открытие Пестума. Острее всего сущность этого направления в искусстве мостостроения ощущается в работах Перронэ, вписавшего не одну страницу в историю мостов того времени. Это был инженер, которому художественные достижения были не менее дороги, чем утилитарные.

Он находил, что формы мостов допускают вариации, позволяющие уклоняться от рабского подражания старинным сооружениям. Отдавая дань классицизму при архитектурной компоновке мостов, он неустанно совершенствовал мосты с технической стороны2.

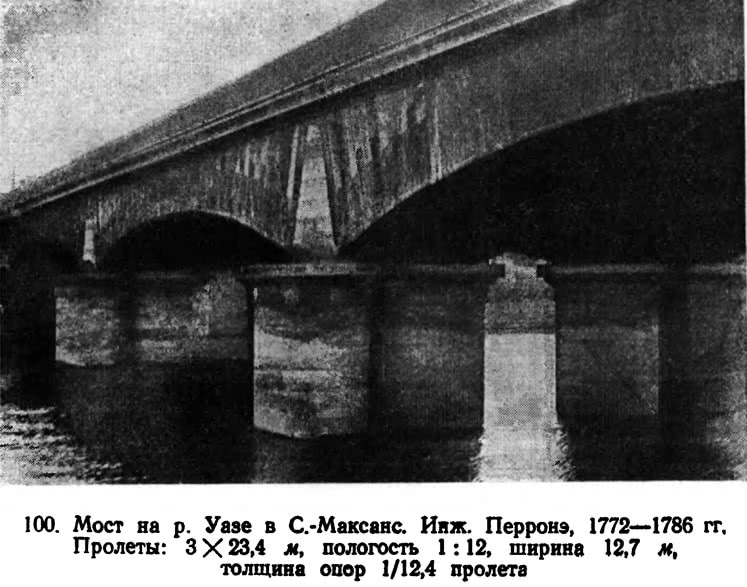

Сначала Перронэ стремился опоры моста сделать предельно тонкими, не меняя традиционного коробового очертания сводов. После первых проб ему удалось на мосту в Нейи у Парижа довести толщину быков до 1/9,2 пролета вместо рекомендуемой Палладио 1/6. Вследствие настояний совета инспекторов, опасавшегося слабости таких опор, кладку сводов пришлось произвести одновременно, во всех пролетах этого моста3.

На основе такого приема создан мост С.-Максанс (рис. 100). Развивая свои идеи, Перрона опирает пологие (1:12) своды моста на две пары колонн, толщиной до 1/12 пролета каждая; таким образом, он разбивает сооружение на две параллельные независимые части. Промежуток между ними перекрывается продольным сводиком.

Простой карниз и четыре обелиска заканчивают мост. Колонны моста сложены из штучных камней на скобах, а своды имеют радиальную разрезку, доведенную до карниза. Правда, экономия от уменьшения объема кладки была поглощена удорожанием работы, но автор шел на это сознательно, выдвигая на первый план комплексные архитектурно-технические достоинства сооружения5.

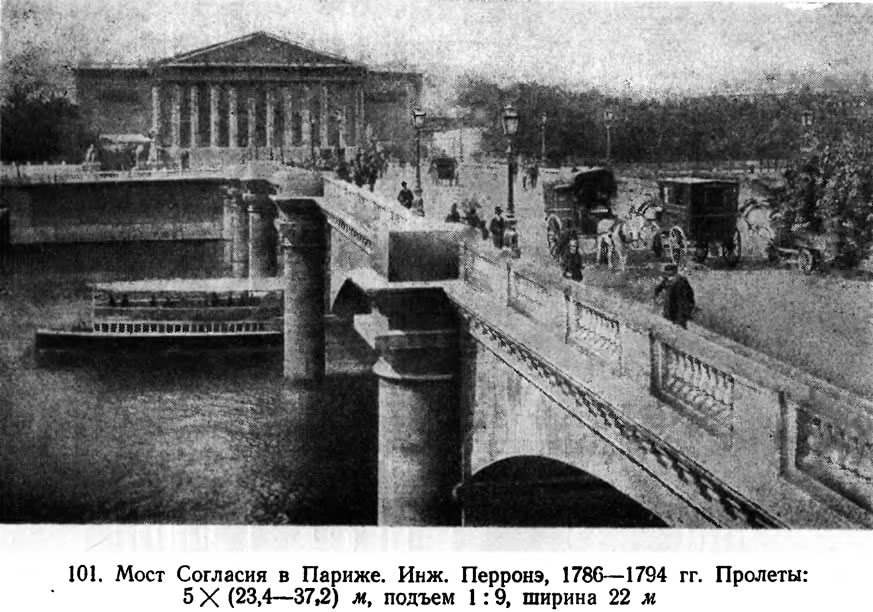

Площадь при ее создании (1753 г.) вместо традиционной замкнутости приобрела характер открытого пространства, огражденного зданиями лишь с одной стороны, а остальными сторонами связанного с окружающими зелеными массивами, рекой и городскими магистралями. Сходясь в центре площади, магистрали открывали прямые перспективы, позволяющие видеть отсюда самые отдаленные пункты города, его архитектурные ориентиры.

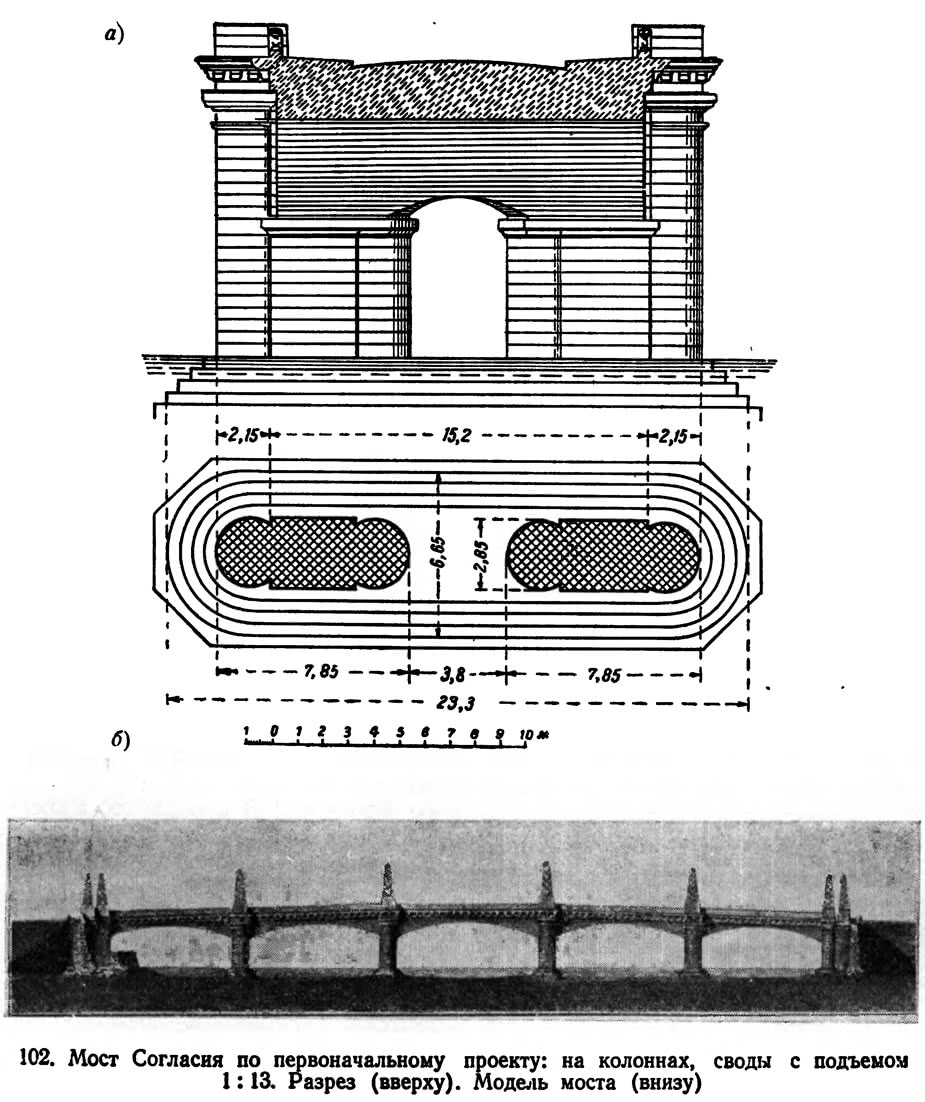

Поэтому Перронэ архитектурно подчинил мост площади. Каменным сводам его он хотел придать очень большую пологость (1:13), приблизив их к архитравному перекрытию (рис. 102 б). Опоры были запроектированы раздельными в виде парных колонн, соединенных поперечным сводиком, врезающимся в главный (рис. 102 а).

«Этому мосту, — писал Перронэ, — возводимому в столице на площади, которую природа и искусство украсили живописными перспективами и великолепными зданиями, мы считаем неудобным придавать декоративный характер. Мы не применяем скульптуры, чтобы не нарушать простоты монумента и не ослаблять мужественного характера, присущего архитектуре мостов».

Опоры моста предполагалось увенчать металлическими обелисками, проект которых Перронэ дал в ряде вариантов (рис. 102 а и б), но выполнить их так и не удалось. При Наполеоне здесь были установлены статуи его генералов, перевезенные затем (в 1837 г.) в Версаль. .

В увлечении классическими мотивами Перронэ не был одинок. Роберт Майльн еще до него дал парные колонны на опорах каменного Блэкфрайарского моста в Лондоне (1760—1769 гг.).

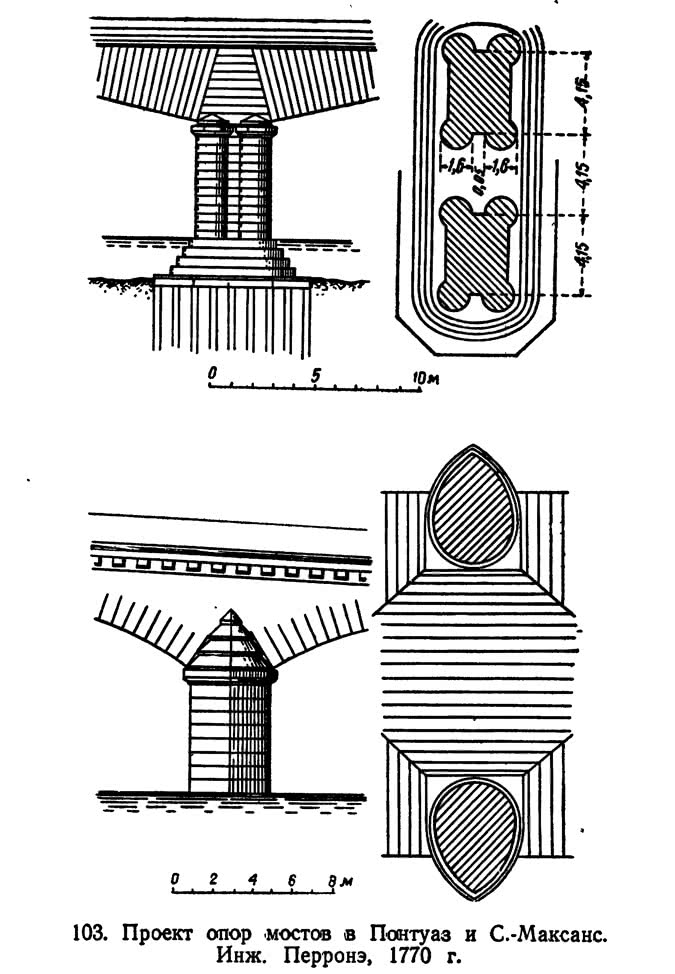

В противовес декоративному характеру таких колонн, Перронэ спроектировал опоры моста в Понтуаз (1770 г.) в виде четырех несущих пилонов (рис. 103). Добиваясь новых и новых эффектов, он в одном из вариантов моста С.-Максанс придал опорам неприменявшуюся до того времени яйцевидную форму в плане с заостренным передним ребром.

Перронэ оставил немало сочинений и проектов. 85 лет от роду он разрабатывал проекты ребристых каменных сводов, перекрытых по римскому образцу каменными плитами. Базируясь на средневековых образцах, он составил проекты сводов пролетом до 162 м с овальными отверстиями в тимпанах для облегчения нагрузки.

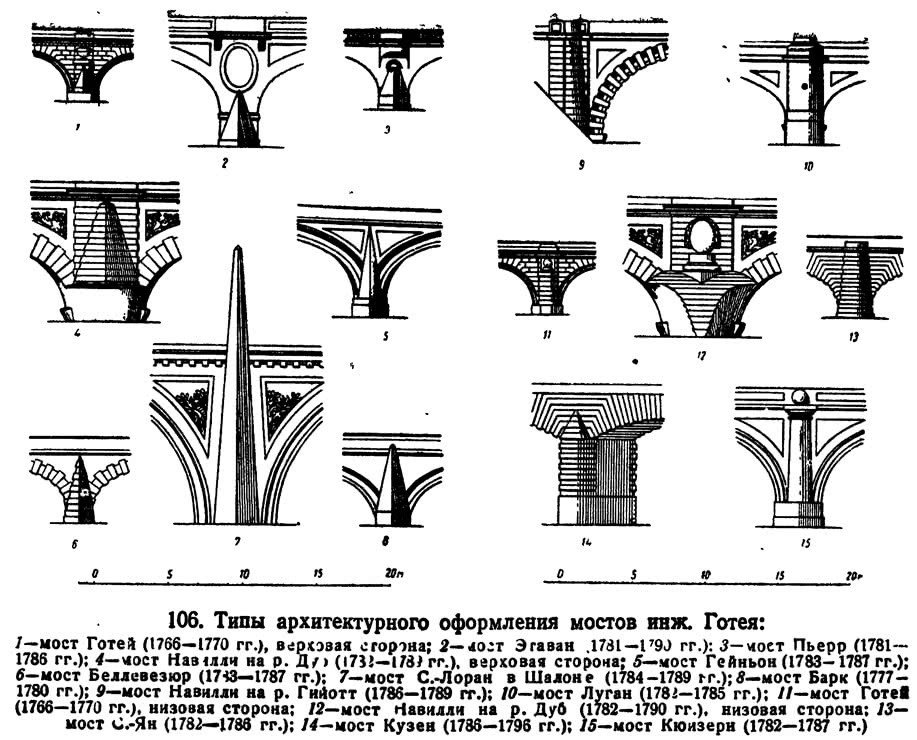

Одновременно с Перронэ работало несколько крупных инженеров. Один из них, ученик и друг Перронэ — Вогли, известен своим мостом в Туре (рис. 105), в конструкции которого особых новшеств нет, но заслуживает внимания тонкость его рисунка и ритмичность композиции.

Более сухой и тяжеловесный характер имели мосты, построенные в Лангедоке. В формах их отразились — южный колорит Франции, влияние архитектуры и техники минувших эпох. Благодаря обилию скальных оснований здесь культивировались мосты крупных пролетов (до 50 м) строившихся нередко на каменных кружалах.

Инженером Гарпюи была изготовлена модель одного из таких мостов, подвергнутая испытаниям с целью определить положение шва перелома в своде согласно теории Делагира и Пуассона. Еще раньше на мосту в Ножане положение шва было измерено в натуре, послужив материалом для расчета арок по теории предельного равновесия.

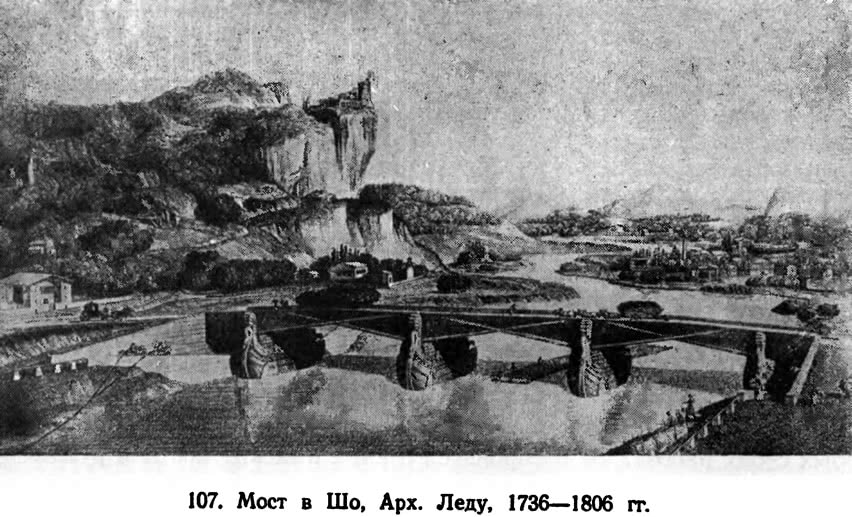

Повторяя идею Авиньонского моста, Леду трактует каменные быки моста в городе Шо, как плывущие по реке античные корабли (рис. 107). Каждое судно высечено так, что на нем можно рассмотреть воинов, гребцов и все корабельные части. Мачты наклонены к воде и взаимно перекрещиваются, образуя перекрытие моста.

Особой силы достигли архитектурные фантазии в работах итальянского архитектора-поэта Ж. Б. Пиранези (1720—1778), ученика Ванвителли7, а также его сына-гравера. Живя среди античных развалин и работая в обществе архитекторов-искусствоведов, Пиранези думал , о великом прошлом своей родины, переживавшей в его время период упадка.

Под его влиянием в Западной Европе воспиталось много поколений архитекторов, и даже в странах, далеких от очагов античности, гравюрами Пиранези часто пользовались наравне с классическими подлинниками.

Примечания

1. Автор одного из проектов площади Людовика XV в Париже.

2. К этому времени Перронэ была известна теория арок Делагира, а также труды Кулона (1773 г.), дававшие возможность находить предельные колебания распора в сводах и давлении земля на устои.

3. При раскружаливании моста кирпичные своды, сложенные на известковом растворе, дали огромную величину осадки — 50 но не разрушились и благополучно существуют доныне.

4. «Пологие аркады, — писал Перронэ, — обладают простой формой, при которой вода реки пропускается с наименьшими затруднениями. Они представляют подражание китайскому мосту в Лойяне с верхним строением из длинных камней. Невозможность использовать такие камни в качестве балок больших пролетов заставляет обратиться к аркам с радиальной разрезкой камней. Пологие круговые очертания дают наименьшее отступление от примитивных форм Китая».

5. Качество работы сводов было такое, что при взрыве одного из них в 1814 году остались неразрушенными не только остальные своды, но и значительная часть взорванного продета.

6. Исследования о Пестуме вышли в 1762 году. «Лица, привыкшие к обычным пропорциям ордеров, — писал Перронэ, — найдут колонны моста слишком низкими. Но, если принять во внимание, что колонны в данном случае являются опорами, то легко почувствовать, что для соответствия нагрузке — опоры мостовых сводов должны быть короткими и мощными. Так как основания колонн находятся в воде, то легко также вообразить их имеющими произвольную высоту: отражение удваивает их размеры и может придать им даже пропорции храма в Пестуме, что особо существенно в высокую воду. В этом отличие их от колонн греческих и римских зданий, построенных вне воды».

7. Ванвителли принадлежит трехэтажный акведук в Казерте у Неаполя (1753 г.), подававший воду во дворец и парк, созданные по его проехту и служившие итальянским отзвуком Версаля.