Трудности сообщения в условиях сильно изрезанного горного рельефа Кавказа заставили его жителей еще в глубокой древности прибегать к устройству мостов из камня, крупные запасы которого здесь имеются. Поэтому и сейчас в республиках Кавказа встречается много каменных мостов, принявших в руках местных мастеров своеобразные национальные фермы. В равнинных местностях Кавказа, где камня нет, и в Средней Азии, где он также отсутствует, основным материалом мостов служил кирпич. В лесистых местностях, наряду с камнем, в мостостроении применялось дерево.

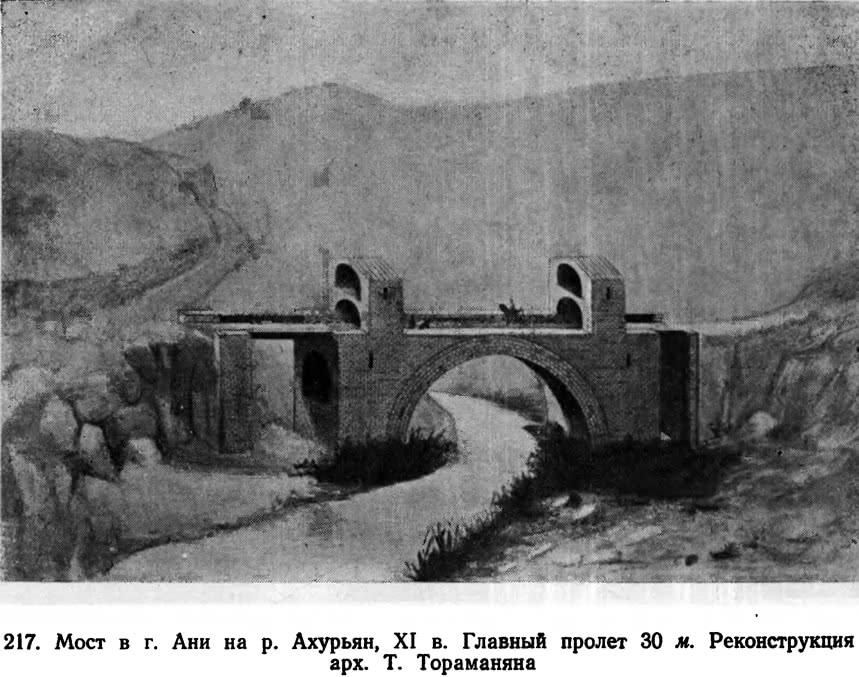

Один из таких мостов, находящийся в полуразрушенном состоянии, расположи у городища Ани на реке Ахурьян (рис. 217). Он входил в систему городских укреплений г. Ани, который в то время (XI—XII вв.) обстраивался новыми стенами. Согласно исследованию арх. Тораманяна и произведенной им же реконструкции, мост имел одно отверстие в виде полуциркульной арки пролетом около 30 м, которая опиралась на устои, расположенные на некотором расстоянии от берегов реки и соединенные с ними деревянными разводными пролетами. На опорах были возведены высоко поднимавшиеся над уровнем воды укрепленные башни. В них размещалась стража и чиновники, взимавшие пошлину за проезд по мосту через устроенные в башнях ворота, которые запирались в случае необходимости1. Для облегчения кружал свод моста сложен кольцами из тесовой кладки, надсводное строение из бута, а опоры моста тщательно облицованы.

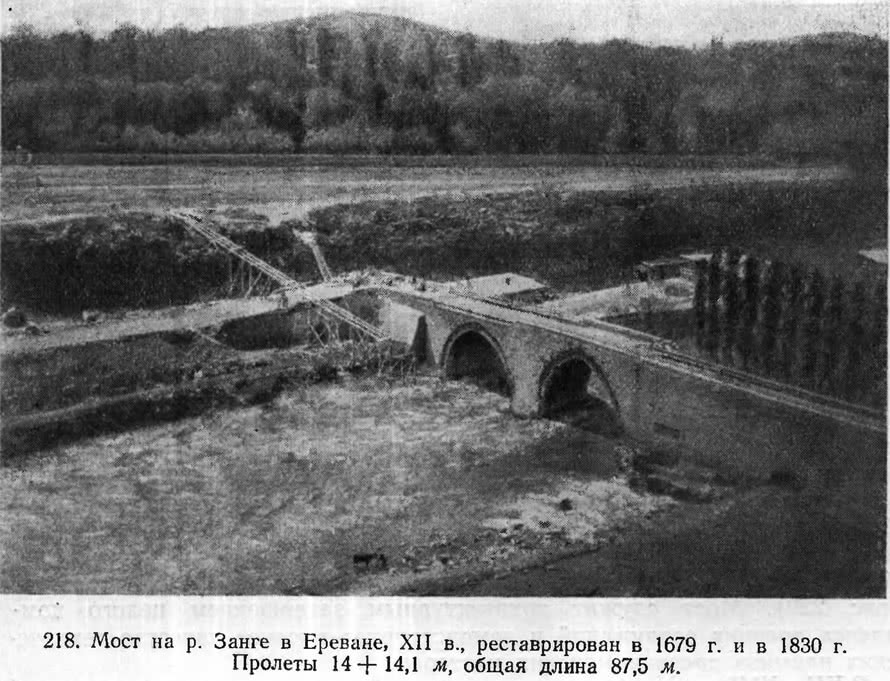

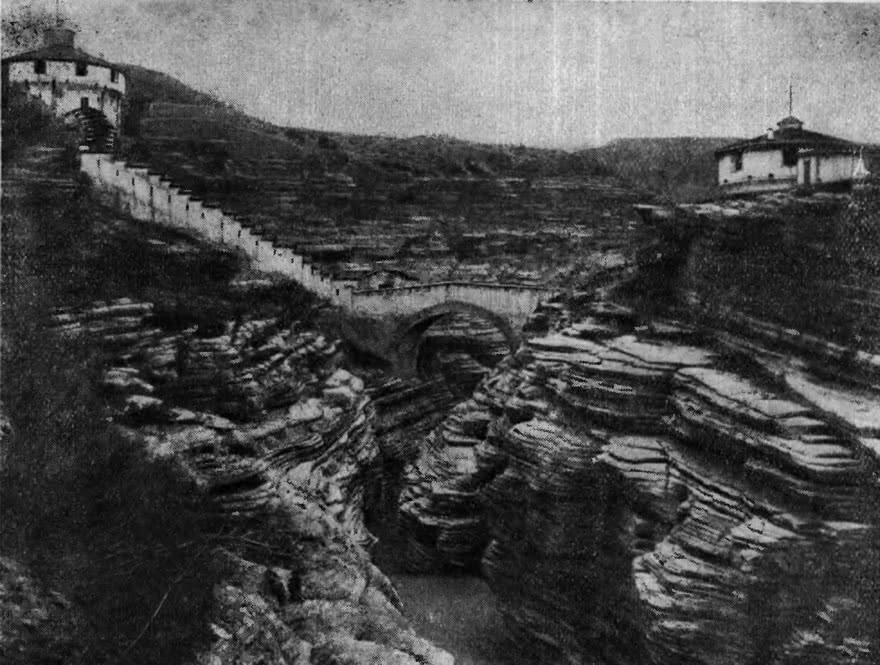

Прекрасно сохранился городской мост через реку Зангу в Ереване, относящийся к началу Х1г века (рис. 218). Мост был разрушен землетрясением. В 1679 году его восстановили, а в 1830 году он реставрирован русскими, инженерами. Стрельчатые своды моста, а также нижние части опор сделаны из отесанного туфа, верхние же части и дамба выложены на растворе с толстыми швами из кирпича, образующего живописный фон, на котором четко выделяется строгий рисунок архивольтов. Цоколь облицован туфом.

Своды моста обрамлены архивольтом, имеющим вид двух концентрических арок, сильно выступающих одна над другой. Архивольт сложен из камней разнообразной окраски. Такие же вкрапления тонов имеют и опоры. Надсводное строение моста контрастно облицовано кирпичом, расшитым толстыми швами, что придает сооружению удивительную красочность и конструктивную убедительность. Парапет вынесен на консоль в виде тяги, объединяющей всю композицию. С архитектурой моста тесно связана расположенная несколько выше на выступе скалы группа зданий, которая, живописно выделяясь плоскостями своих стен, опускается к берегу и завершает ансамбль.

Наступивший после монгольских завоеваний период османо-иранских войн (XVI—XVII вв.) был тяжел для развития Армении. После перехода торговли с Востоком на морские пути, города и дороги Армении теряют свое былое значение. Этот период характеризуется преобладанием простых форм мостов, выполняемых, главным образом, из грубой кладки вприкол с частичным использованием чистой тески. Архитектуре их не удалось подняться до уровня более древних образцов.

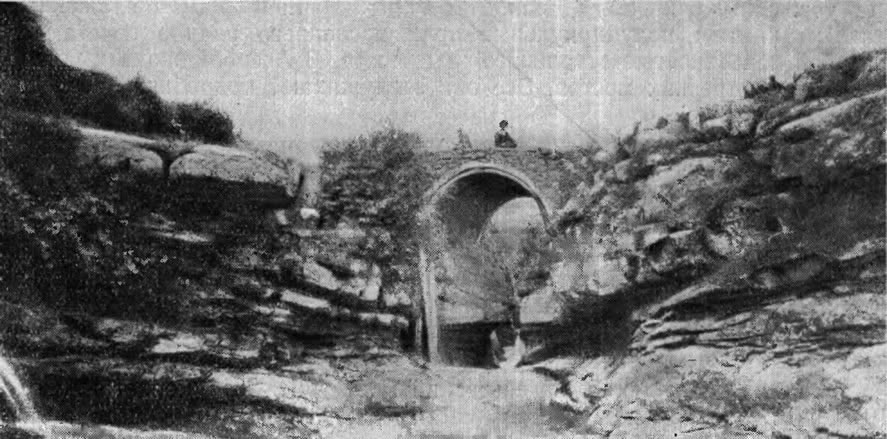

В восточной части Еревана через бурную горную реку Гедар-чайбыл переброшен другой небольшой мост. Надпись на его стрельчатой арке, обрамленной изящно высеченным из туфа архивольтом (рис. 223), указывала на постройку моста в 1664 году армянскими мастерами. К сожалению, этот мост не сохранился — недавно он разрушен наводнением.

Оба моста повторяют мотивы более древнего строительства Армении. Здесь вновь встречаем и стрельчатый архивольт, и уступы проезжей части. Хотя по легкости и изяществу эти мосты и уступают более ранним сооружениям, но продуманность композиции и высокое качество работы ставят их в ряд выдающихся образцов народного искусства Армении. Столь же замечательными архитектурными качествами отличается и мост XVI века близ селения Казанчи Нахичеванской АССР, живописно сочетающий строгие линии арки, сложенной из тесаного камня, с грубой поверхностью бутовой кладки тимпанов и подходов. Пролет моста 10,2 м, ширина 3,12 м, длина со съездом 20 м. На мосту парапет чистой тески.

Строительная культура в Грузии развилась довольно рано. Есть указания, что уже в I веке до н. э. только через р. Рион выше г. Шарапани насчитывалось более 120 мостов. Рано достигло значительного развития деревянное мостостроение; пролеты мостов достигали 20 м и больше. Характерные типы их сохранились в Закавказье до последнего времени. Это в большинстве случаев балочные и консольные мосты.

Имеются и так называемые «висячие» мосты, которые представляют собой сооружения, искусно переплетенные виноградными лозами. Эти лозы связывали проезжую часть и служили поручнями. Будучи привязаны к растущим рядом деревьям, они создавали впечатление висячих мостов. Таковы были — Багачский мост через р. Кодор, перекрывавший ее ущелье в узком месте пролетом около 17 м на высоте 80 м, мост через р. Рион и др. Встречаются и настоящие висячие мосты из лоз.

Мосты играли значительную роль в жизни государства. Они имели крупное стратегическое значение и снабжались предмостными укреплениями; вокруг последних образовались поселки, разраставшиеся потом в города. Так образовалась древняя столица Грузии Мцхета, а впоследствии также Тбилиси.

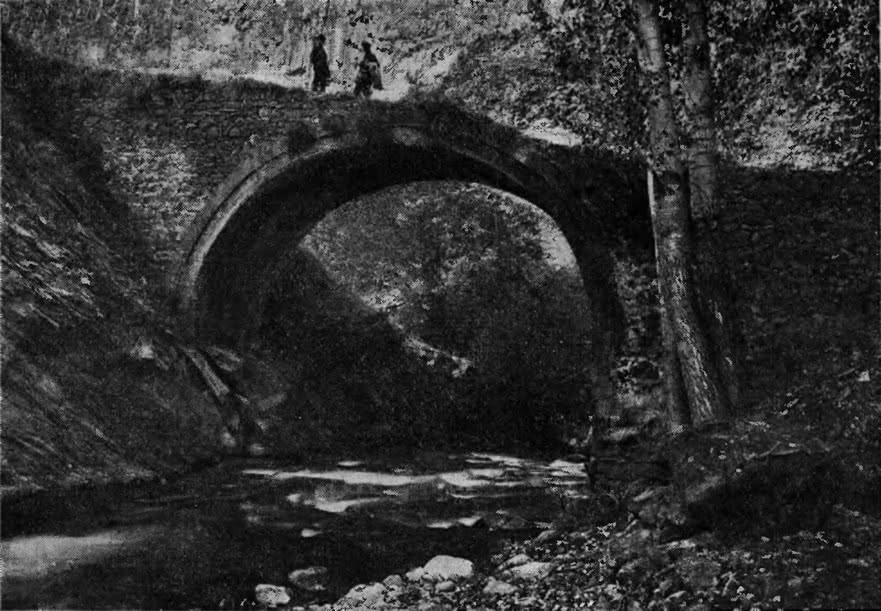

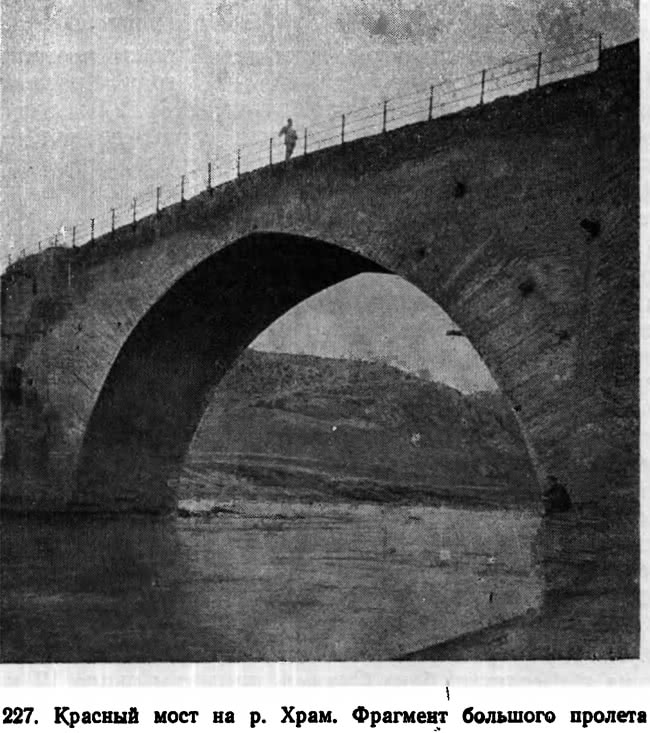

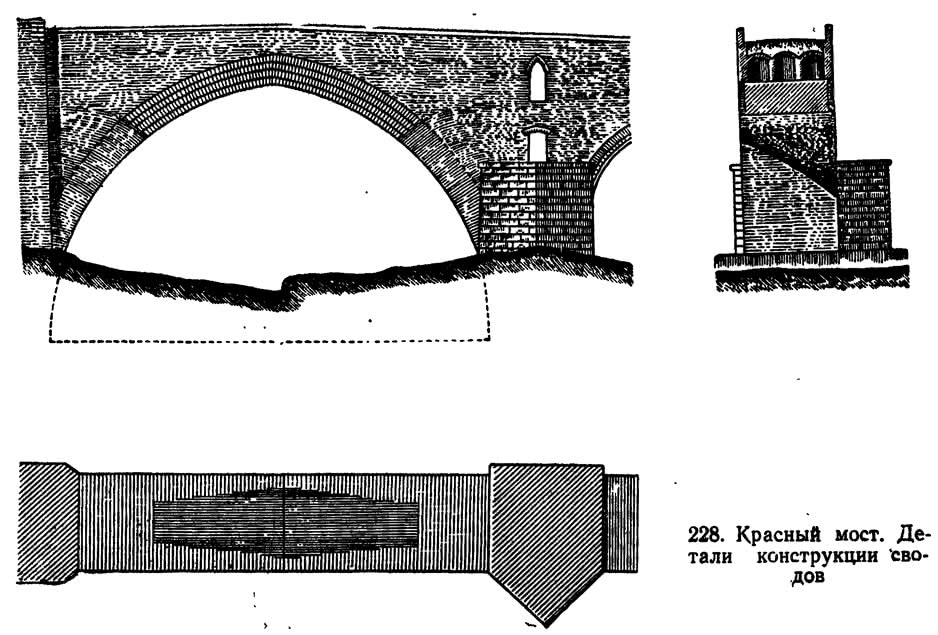

Одним из лучших мостов этой эпохи надо считать построенный в середине XI века и реконструированный в 1647 году Красный мост на р. Храм вблизи слияния ее с Курой (рис. 226, 227). Живописно чередующиеся большие и малые стрельчатые своды, правильно начерченные из двух центров, отделены друг от друга опорами различной толщины и формы. Нижние части опор облицованы камнем, а остальное тело моста состоит , из кирпича.

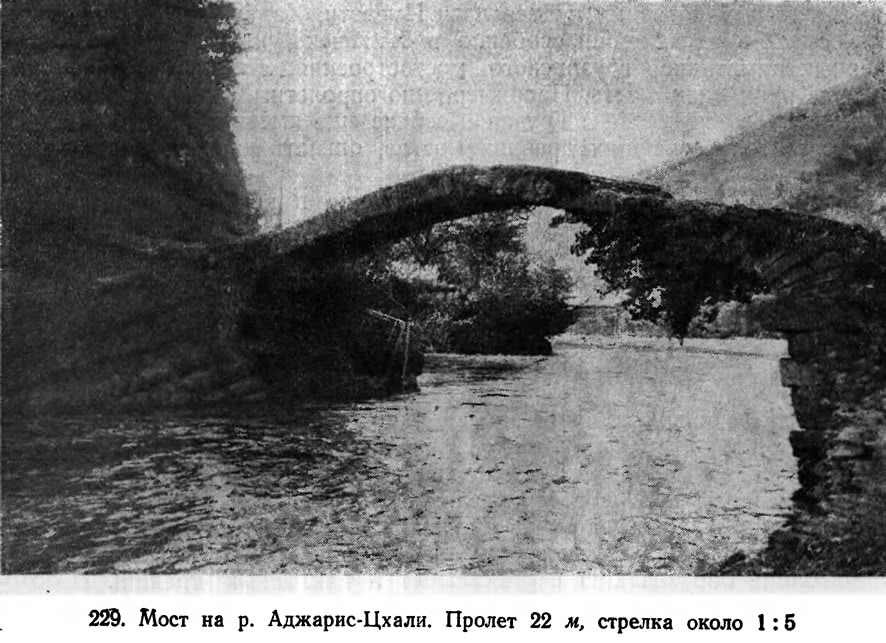

Большой интерес представляет древний мост через р. Аджарис-Цхали близ Батум-Ахалцыхского шоссе (рис. 229). Мощные устои грубой кладки из валунов разных размеров выдвигаются наклонной передней гранью в реку в виде выпускных пят с большим углом наклона к вертикали, доходящим до 1/3, и постепенно переходят в кладку свода, достигающего толщины 0,8—0,9 м.

Верхняя часть сооружения представляет собой своеобразный тип пологого стрельчатого свода, свойственного некоторым грузинским мостам. Очертание свода образовано двумя наклонными прямыми с закруглениями в местах их пересечения и сопряжения с поверхностью устоев, что придает этому типу мостов легкий вид.

Из прочих мостов Грузии заслуживают внимания Арданучский мост в Имеретинском ущелье и мост на реке Чорох близ Ардануча, построенные в XIII—XIV веках. Коробовый свод первого моста и сильно приплюснутый полуциркульный второго сложены из правильно очесанных камней разной длины и высоты, а тимпаны и опоры их сделаны из грубо-околотого бута.

Относящийся также к XIII—XV векам мост Ркони в Тедзамском ущелье имеет свод ползучего очертания. Особенностью его является оригинальная форма в плане, суженная к середине пролета. Это позволяло проходить через мост только отдельным пешеходам или караванным группам, что было вызвано, повидимому, соображениями военного характера.

Разорение, которому подверглись Имерети, Картли и Кахети во время османо-иранских войн, особенно в XVII веке, уничтожило множество пенных памятников грузинского мостостроения, из коих сохранилась в виде руин лишь часть. Например, многопролетный арочный мост близ Кутаиси. Тем не менее в Грузии и сейчас еще имеется значительное количество интереснейших древних мостов, описать которые здесь невозможно. ,

Мосты Азербайджана существовали еще в глубокой древности и имеют большую историю.

Есть легенда, что в Азербайджане после походов Александра Македонского строилось много мостов (IV в. до и. э.) на двух больших дорогах: одной, ведущей на север с пересечением Куры и Аракса, и другой, шедшей из Экбатаны на запад. Можно думать, что это были деревянные мосты на каменных опорах. К сожалению, ни один из них не сохранился.

К типу деревянных мостов на каменных опорах относятся три сохранившихся в руинах моста XII века через р. Ганджа в г. Гандже, через который в то время проходили главные торговые пути. Каменные опоры их носят следы противосейсмических мероприятий. К числу последних относятся прокладные ряды из кирпича 25X25X4 см и кладка из валунов и булыжника в елку (так называемая «рыбья кость»), препятствовавшие образованию вертикальных и наклонных трещин. Необходимость этих мероприятий, сохранивших опоры до нашего времени, вызывалась катастрофическими землетрясениями, как, например, разрушившее город в 1139 г. Устройство деревянных, легко разбираемых перекрытий мостов объяснялось обилием леса и военными соображениями.

Мосты Азербайджана с каменными сводами сохранились в руинах лишь от эпохи X века. Таков многопролетный мост из булыжника на известковом растворе через р. Куру в г. Барда, разрушенном землетрясением в 913 г. К тому же времени относится мост через р. Ак-су с тремя пролетами по 2,8—3,7 м.

XII век в Азербайджане дал нам прекрасные образцы мостов. К этому времени относится мост Аг-Керт, поражающий простотой отделки опор, облицованных обыкновенной бутовой кладкой, на которой располагаются своды тесовой кладки, опертые на крупные плиты.

К XIV веку относится также постройка Худафринских мостов на р. Араке по дороге из Азербайджана в Иран. Они представляют многопролетные аркады стрельчатого и полуциркульного очертаний. Архивольты их арок, облицованные чисто тесанным камнем, резко отличаются от облицовки тимпанов.

Хорошими примерами народного творчества являются также мост XV века через р. Сумгаит и двухпролетный мост Лалазар через р. Баргушет у с. Али-Кули-Ушаги длиной 28 и шириной 2,2 м. Выложенные тесаиым камнем полуциркульные арки последнего удачно сочетаются с грубой поверхностью остального тела моста. В Азербайджане известно не менее 40 древних мостов. Все они заслуживают подробного исследования.

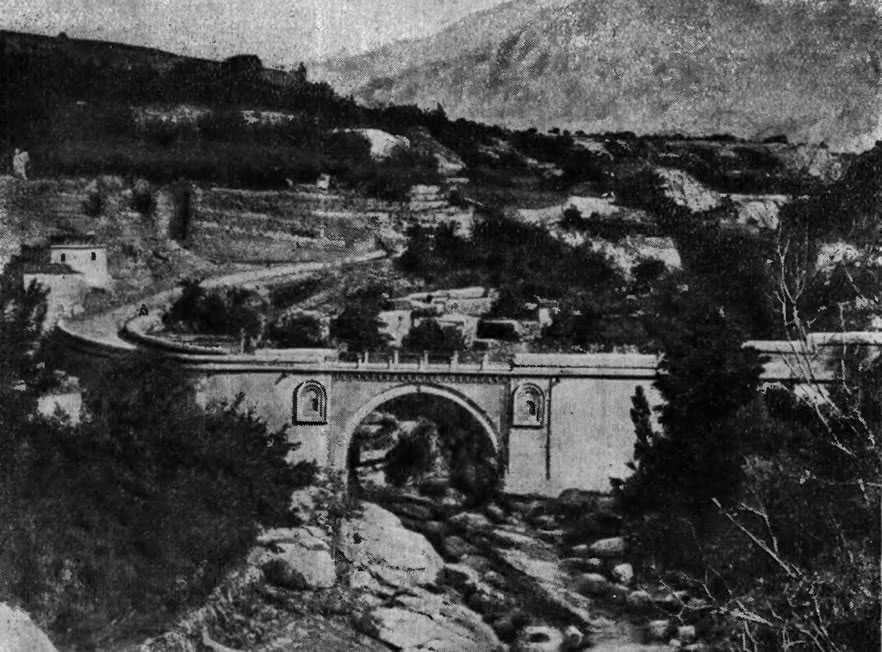

Из таких сооружений Евгеньевский мост (рис. 231), пролетом около 10 м, представляет, по видимому, часть горного укрепления, которое перегораживало ущелье ступенчато взбегающими по его откосам стенами, связанными с двумя стоящими на обоих берегах круглыми фортами.

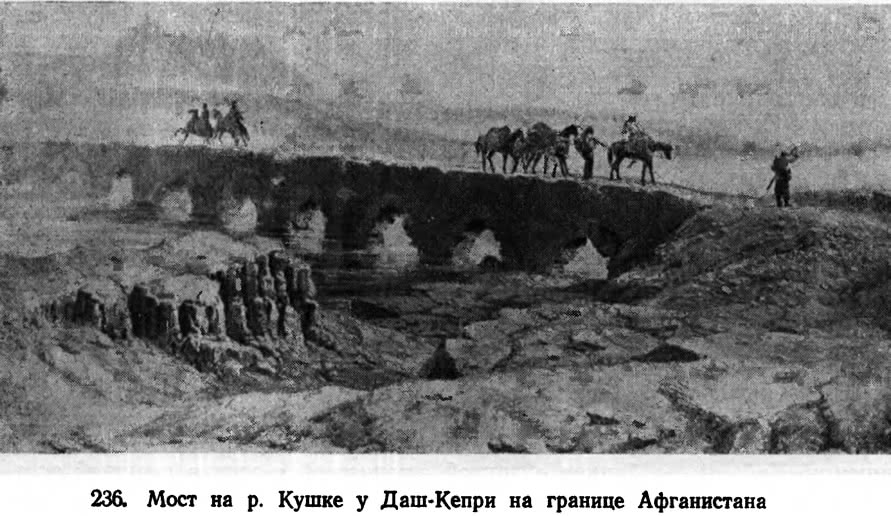

Не меньший интерес, чем кавказские, для исследователей представляют мосты Средней Азии.

В Узбекистане близ Так-Турай Джаркурганского района Сурхандарьинского округа сохранился акведук «Таш Купрюк» (каменный мост), переброшенный через Сухой сай, выходящий из ущелья «Байдыхансай». Пролет акведука 5,7 м: Высота от дна оврага — 12,8 м. В позднейшее время стрельчатая арка его центральной части перестроена.

Приведенные образцы не только не исчерпывают всего богатстве каменных мостов Кавказа и Средней Азии, но являются слабым его отражением, и все же они убедительно свидетельствуют о том, что древняя строительная техника в трудах местных народных мастеров-строителей достигла высокого уровня. Превосходная архитектура этих сооружений требует широкого и глубокого изучения, которое, к сожалению, до сих пор не развернуто в должной мере.

Необходимо мобилизовать научные силы для такого изучения, провести его как можно скорее, чтобы можно было, основываясь на строго проверенном и научно освещенном материале, дать полную картину развития мостостроения на Кавказе и в Средней Азии.

Примечания

1. Т. Тораманян, Материалы I, II, стр. 34—35. Н. Тохарский, Архитектура древней Армении, стр. 322.