В период развития металлических конструкций балочная система мостов, отличаясь простотой и универсальностью, удобными для практических целей, стала играть роль ведущей.

Перед висячими системами балка имела то преимущество, что ее жесткость допускала возможность быстрого приспособления к непрерывно растущим нагрузкам мостов. Поэтому прочнее всего привилась она на железнодорожном транспорте с его интенсивным ростом перевозок. Достоинства балки, по сравнению с аркой, заключались в возможности обходиться более легкими опорами, обеспечивая притом минимальное возвышение проезда над пересекаемым путем при самых разнообразных пролетах.

Массовое применение металлических балок вскоре заставило конструкторов обратить внимание на рационализацию, удешевление и архитектурные качества именно этих систем. Успехи, достигнутые в строительстве простейших балочных конструкций, автоматически отражались и на других более сложных системах.

В дальнейшем при рассмотрении не только металлических, но и появившихся позже железобетонных мостов в поле нашего зрения постоянно будут оставаться три основные системы: разрезная, неразрезная и консольная.

Разрезные системы

Разрезные системы получили наибольшее распространение среди балочных металлических мостов. Причиной этого была простота и определенность их конструкций, независимость друг от друга пролетных строений, удобство изготовления и монтажа. Безопасность разрезных ферм в случае неожиданных осадок и движения опор служит также доводом в их пользу.

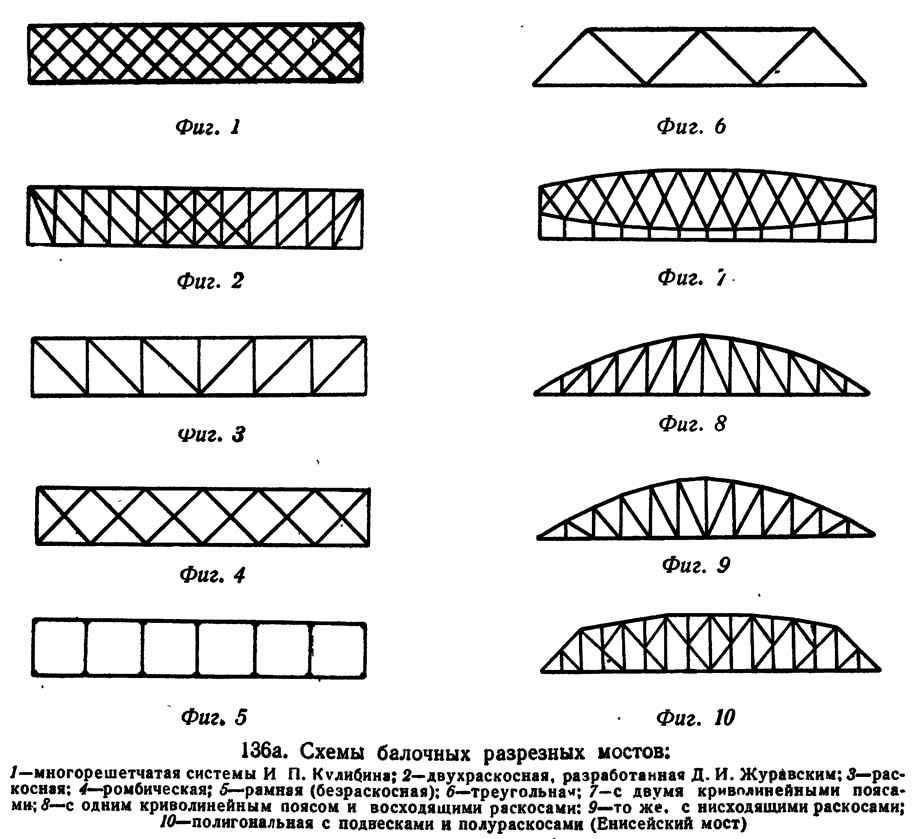

Хотя простейшее очертание ферм, придаваемое им параллельными поясами (рис. 136 а, фиг. 1, 2, 3, 4, 5), является с архитектурной стороны вполне удачным, строители не раз старались из экономических соображений приблизить очертание балок к эпюре изгибающих моментов. Исходя из этого, были выработаны типы ферм с криволинейным очертанием верхнего, нижнего и обоих поясов.

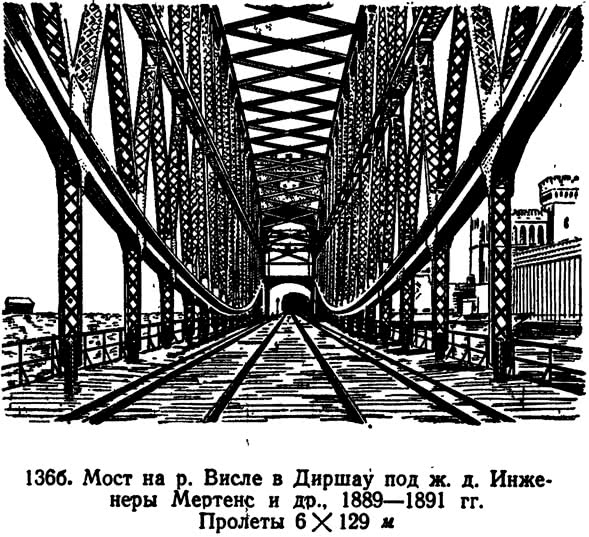

Фермы разнообразных форм с криволинейным очертанием обоих поясов (рис. 136 а, фиг. 7; рис. 136 б) не получили распространения: помешал их большой вес.

Найдя распространение главным образом на мостах железнодорожного типа, эти фермы на фоне естественного пейзажа производят довольно живописное впечатление.

Так выглядит, например, параболическая ферма с нижним криволинейным поясом, опирающаяся на высокую опору. Ее тонкие, едва касающиеся опоры концы, висящие на большой высоте, внушая беспокойство за устойчивость и прочность сооружения, подчеркивают смелость и живописность решения (виадук Митвейде).

С течением времени выяснилось, что экономия металла от криволинейности поясов имеет существенное значение только при больших пролетах, так как достигается ценой усложнения изготовления и сборки ферм. Очертания рядовых сооружений стали делать возможно простыми, признав наиболее целесообразным для ферм малых и средних пролетов устройство параллельных Поясов, что подтвердила и практика. В железнодорожных же мостах больших пролетов криволинейные очертания верхнего пояса удерживаются до сих пор.

Неразрезные фермы

Неразрезные фермы вследствие совместной работы их пролетов легче и жестче разрезных. Поэтому они могут иметь меньшую высоту и более тонкие, легкие опоры., Однако, распространение подобных ферм долго тормозилось боязнью возможных аварий от неравномерной осадки опор. Кроме того, они требуют точного изготовления, более сложного, монтажа и имеют уникальный характер. Поэтому-то они и применяются реже разрезных ферм.

Как уже говорилось, в своей основе система многорешетчатых ферм была предложена и разработана в дереве знаменитым русским изобретателем И. П. Кулибиным, но в то время не была понята консервативным и не доверяющим русским изобретателям царским правительством.

Осуществленные за границей решетчатые и раскосные фермы вновь вернулись к нам, но уже под чужим именем — систем Тауна и Гау, именем которых их иногда называют у нас до настоящего времени. Расчет и полное исследование этих ферм были произведены не за границей, а у нас замечательным строителем-инженером Д. И. Журавским, который пишет в своей работе: «Исследование балок, состоящих из брусьев, раскошенных и связанных между собой, было сделано в России прежде, чем это было напечатано на английском, французском и немецком языках...»1.

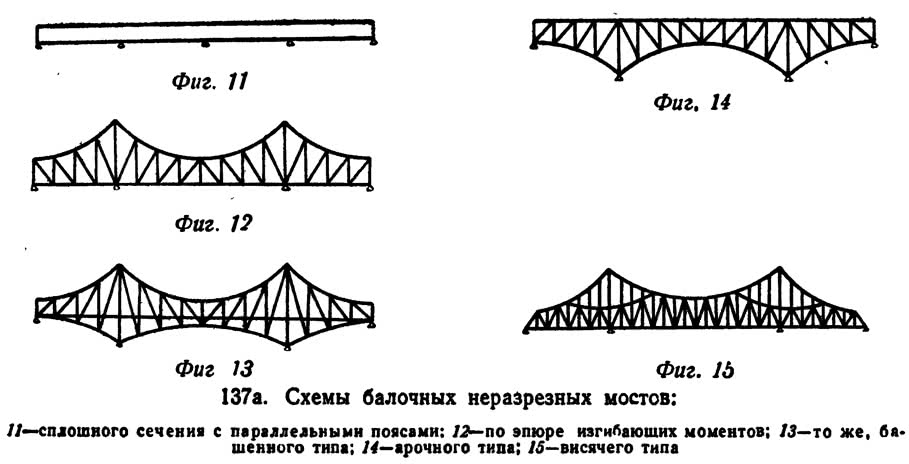

В дальнейшем неразрезные мосты конструировались применительно к самый разнообразным схемам (рис. 137 а, фиг. 12, 13, 14, 15). Следуя эпюре изгибающих моментов, очертания их приобретали довольно сложные формы (рис. 137 а, фиг. 12 и 13). Одни из них по внешнему виду не отличались от арочной конструкции (рис. 137 а, фиг. 14), другие были ближе к форме висячих мостов (рис. 137 а, фиг, 15) и т. д.

Консольные системы

Консольные системы, обладая всеми преимуществами неразрезных, сверх того не боятся осадки опор. Они удобны для сборки, но сложнее неразрезных и не так жестки. Поэтому эти системы особенно выгодны при больших пролетах, мало чувствительных к подвижной нагрузке, а также для мостов под обыкновенную дорогу, где интенсивность временной нагрузки невелика, и потому снижение жесткости конструкции не опасно.

На мостах больших пролетов они позволяют с выгодой применять навесную сборку. Экономические качества их в общем те же, что и неразрезных систем.

Из металла консольные мосты стали выполняться с тех пор, как созрела зародившаяся в начале века идея шарнирного соединения ферм. Очень много сделал для распространения консольных систем русский инженер Семиколенов.

Один из первых консольных мостов в Гассфурте, очерченный по эпюре изгибающих моментов, имел еще слишком сложный и вычурный вид.

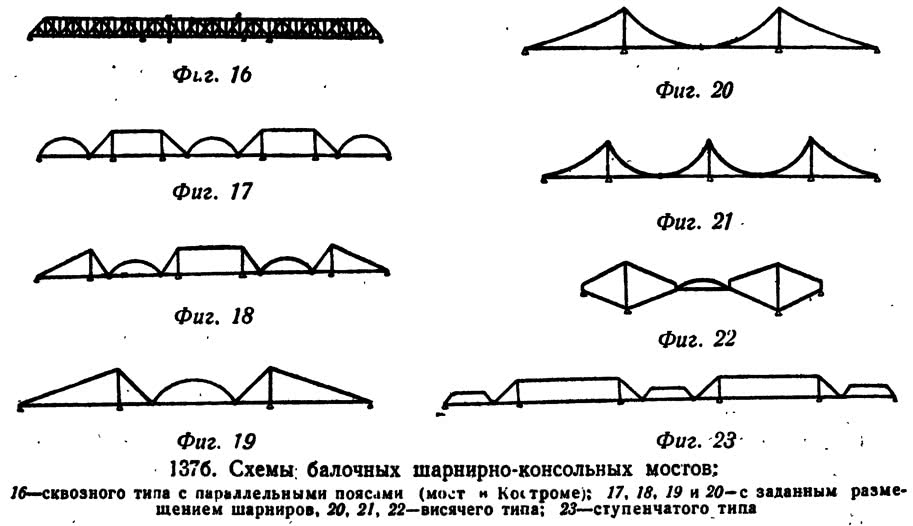

В дальнейшем консольные, как и неразрезные мосты, конструировались применительно к самым разнообразным схемам. Так, на рисунке 137 б, фиг. 16, изображена схема моста с параллельными поясами, фиг. 17, 18, 19 — схемы размещения шарниров в пролетах, фиг. 20 и 21 демонстрируют сходство с висячими конструкциями, а фиг. 22 дает схему консольного моста с наибольшим в мире балочным пролетом.

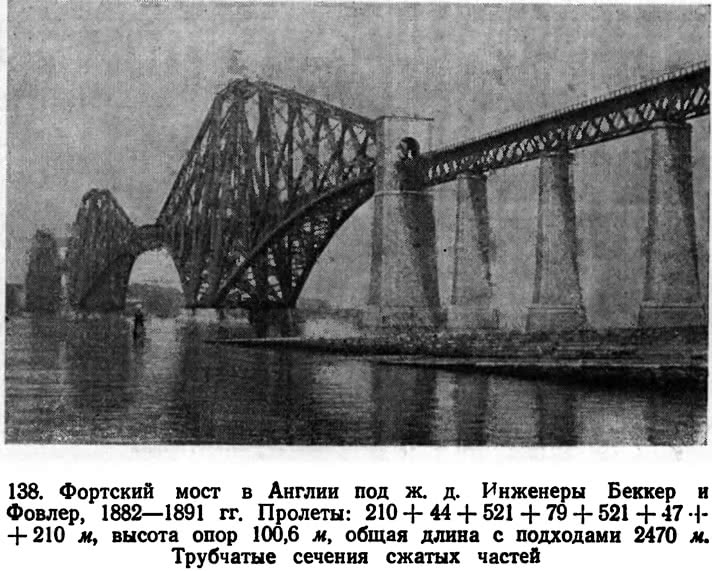

При сооружении консольных мостов удалось достигнуть очень больших пролетов. Таков Фортский мост (рис. 138) в Англии.

Хотя очертание главных ферм этого моста по эпюре моментов и не представляет новизны, но крупный масштаб, рациональность конструкции, продуманность всех деталей, применение оригинального трапецеидального сечения и хорошие пропорции выделяют его из общего ряда других мостов.

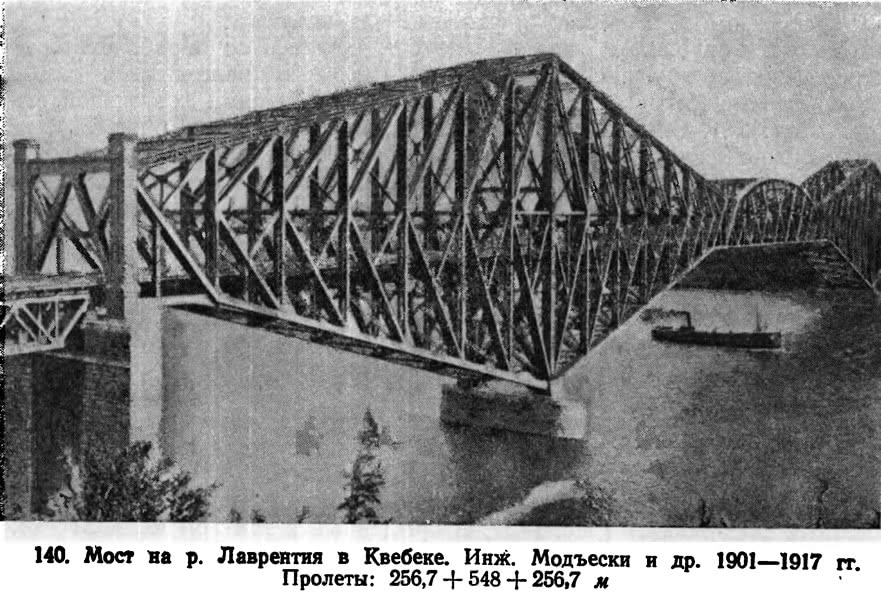

Другой консольный мост — в Квебеке, (рис. 140), занимая до сих пор первое место по пролету, имеет своеобразные особенности. Каждая из двух главных ферм моста представляет неравноплечее коромысло весов. Равновесие достигнуто тем, что короткое плечо сделано более тяжелым. Но впечатление неустойчивости остается, усугубляясь тем, что к длинным плечам обеих ферм подвешена промежуточная ферма. Едва заметные ее опоры-точки еще более усиливают беспокойство за устойчивость всей системы.

Как известно, монтаж ферм и сборка конструкций Квебекского моста сопровождались цепью катастроф, объясняемых не только новизной, трудностью решения задачи, но и самой системой капиталистического производства в Америке, рискующей жизнью людей ради незначительной выгоды предпринимателя, пренебрегающей элементарными требованиями техники безопасности.

Примечания

1. К. X. Толмачев, Знаменитый русский строитель мостов Д. И. Журавский, «Строительство дорог», № 5, 1949, стр. 19.