Новое утверждается, отвергая старое. Новаторские идеи наших архитекторов в первые годы Советской власти во многом определялись стремлением опрокинуть и опровергнуть привычное, возникали как прямое противопоставление архитектуре предреволюционного периода, «Москвы дворянской, Москвы купеческой». В массовом сознании отвергнутый строй жизни ассоциировался с формами пространственного окружения, которое ему служило. Отсюда вырастало заведомо негативное отношение ко многим явлениям предреволюционной художественной культуры. Пристрастность определила надолго закрепившиеся представления об упадке русского искусства в конце XIX — начале XX века, о посредственности архитектуры, создававшейся после заката эпохи классицизма. Лидер советских архитекторов-конструктивистов М. Гинзбург писал в книге «Стиль и эпоха» о «вульгарнейшем стиле модерн... имевшем значение отвратительной накипи» (1924). Менее темпераментно, но столь же однозначно оценивали архитектуру 1830—1910-х годов и в последующие десятилетия. Сами термины, служившие для определения ее художественных систем — эклектизм и стиль модерн,— приобрели оценочный, отчетливо отрицательный оттенок.

Серьезное изучение явлений культурной жизни и архитектуры второй половины прошлого и начала нашего века, особенно активно развернувшееся в 1960—1970-е годы, позволило, разбираясь в противоречивой сложности явлений, многое увидеть и оценить по-новому. Стало ясно, что время это знаменовалось в сфере архитектуры не одним только упадком, что в целом оно заложило мощный пласт культуры, который и дал материал для той поражающей вспышки новых идей, которой отмечены послереволюционные годы. Не принимая во внимание эту основу, трудно понять многое в конкретных особенностях начального этапа развития советской архитектуры и объяснить высокую степень творческой зрелости, с которой выступили ее новаторские направления.

О московской архитектуре 1830—1910-х годов рассказывает несколько капитальных книг, вышедших в недавнее время1, и мы не будем говорить обо всей сложной пестроте ее фактов. Цель данной главы — показать, как в этот период рос и менялся город в целом, каким он пришел к рубежу, определяемому Октябрьской революцией, и какие тенденции в его архитектуре имели для дальнейшего развития в советское время наибольшее значение (не обязательно прямое, определившееся их продолжением, но иногда и опосредованное или негативное, выраженное в опровержении старого).

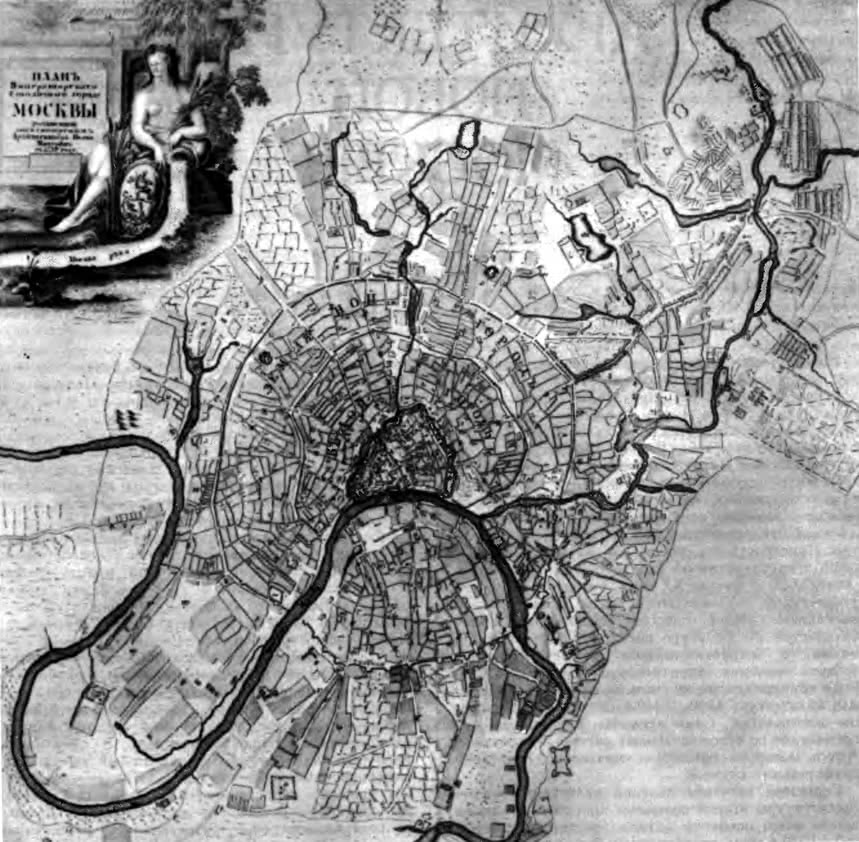

Роль главной архитектурной доминанты всей Москвы играл Кремль. К его соборам и башням были обращены главные радиальные улицы, на него открывались широкие панорамы с Москвы-реки. Он ощутимо подчинял себе всю территорию в пределах Белого города и Замоскворечья. Следующей ступенью в иерархии архитектурных центров Москвы стали ансамбли монастырей, вокруг которых объединялись большие части городской территории. Архитектурную организацию города дополняло множество местных ансамблей малого масштаба — центров слобод — с приходской церковью, кладбищем, съезжей избой.

Древнерусские горододельцы, подчиняясь военнооборонительным соображениям, умели ввести развитие города в четкие рамки, хотя в частностях своих оно и оставалось мало упорядоченным В XVIII веке, когда необходимость организованного градостроительства была осознана, регламентировались и выправлялись именно частности застройки, выравнивавшейся «в линию», получавшей «образцовые фасады», но формирование города в целом стало как-то ускользать из поля зрения зодчих. Третье кольцо города, созданное в этом столетии, Камер-Коллежский вал, уже не стало дисциплинирующим элементом городского плана подобно Белому городу и Скородому; оно лишь закрепило стихийно сложившиеся к этому времени очертания территории Москвы.

Неповторимое единство московского многостилья было сохранено и при восстановлении города после пожара 1812 г. Классицистические ансамбли, такие, например, как Театральная площадь, были тактично введены в сложившуюся городскую ткань. Обозначивший центр города блестящий ряд крупных монументальных зданий не нарушил сложившегося масштаба и характера силуэтов. В то же время в послепожарной застройке место дома-дворца как ведущего типа сооружения занял дом-особняк. Рядовая ткань города стала более упорядоченной и однородной, но она почти «не подрастала» по этажности. Главные здания по-прежнему высились над ней, создавая систему ориентиров, вокруг которых складывались городские пейзажи. Нараставшая единообразность фоновой застройки делала даже более заметными различия и контрасты между главными постройками, не стирая благодаря этому разнообразия и живописности целого.

В первой половине XIX века Москва совмещала традиционную патриархальность с постепенно накапливавшимися чертами капиталистического города. Даже в 1830 г. шестую часть городских земель занимали огороды и сады; сельское хозяйство было еще главным занятием для многих жителей, замкнутыми мирками оставались резиденции помещичьей знати. Однако развивались уже промышленность и торговля. В Лефортове и Замоскворечье множились промышленные предприятия, в центральной зоне Москва купеческая все напористее теснила Москву дворянскую. Тень «русского Манчестера» плотнее и плотнее ложилась на «третий Рим», «второй Царьград». Ранним симптомом перемен стало разрастание рекламы, побуждавшееся торговой конкуренцией. Под напором бесшабашной вульгарности бесчисленных вывесок разрушалась рассудочная строгость архитектуры классицизма. На главных торговых улицах, таких, как Кузнецкий мост, Тверская, Никольская, Ильинка, по словам современника, «все от низу до верху усеяно вывесками. Вывеска цепляется за вывеску, одна теснит другую; гигантский вызолоченный сапог высится над двухаршинным кренделем; окорок ветчины красуется против телескопа, ключ в полпуда весом присоединился бок о бок с исполинскими ножницами; виноградная гроздь красноречиво довершает эффект «Торговли российских и иностранных вин, рому и водок».

Неспешное течение перемен в пореформенное время сменилось лихорадочным разрастанием и быстрым перерождением ткани застройки города. Если за 25 лет, с 1835 по 1860 г., население Москвы возросло лишь на 20 тыс. человек, достигнув численности 360 тыс., то к 1885 г. оно уже более чем удвоилось и превысило 800 тыс. человек, а к 1910 г. составляло 1,5 млн. человек (в 1917 г. — 1 млн. 854 тыс.). Москва вошла в число крупнейших городов мира, заняв среди них восьмое место (в 1912 г.); по темпам же роста населения в 1912—1917 гг. она первенствовала во всем мире. Рост города, подчинявшийся противоречивым процессам развития капиталистического хозяйства, стал неуправляемым. Общая структура города, теперь уже практически необозримого, не регулировалась, проекта ее развития и переустройства не существовало. Конкретные вопросы строительства решались на основе планов по 17 полицейским частям города — впрочем, и эти планы были окончательно утверждены лишь в 1901 г.

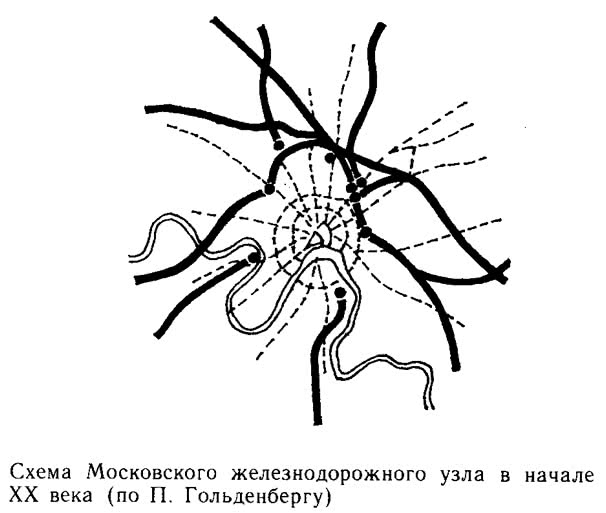

Сооружение железных дорог дало толчок освоению земель за городскими границами и способствовало как прямому разрастанию территории Москвы, так и расширению зоны, связанной с нею разнообразными экономическими и функциональными связями В северных направлениях железнодорожная сеть была особенно густой это и определило преобладающее направление роста. За пределами Камер-Коллежского вала никакой общий план уже не диктовал стратегии развития .— ее попросту не существовало. Местности, по достаточно случайному стечению обстоятельств отводившиеся для строительства, нарезались на небольшие одинаковые кварталы, получая примитивную прямоугольную планировку Такая судьба в 1880-е годы постигла Марьину рощу, в прошлом место народных гуляний, а после 1899 г.— Сокольническое поле.

Планировка внутренних частей города как бы омертвела, закрепленная правом собственности на земельные участки. Однако в пределах почти недвижного плана застройка менялась самым радикальным образом. Потребность как в жилье, так и в площадях для торговых предприятий, контор и банков была очень высокой. Стоимость строительных участков возрастала Следствием стало увеличение высоты зданий.

В классической Москве трехэтажные дворцы и крупные особняки возвышались над скоплениями одноэтажных домов с мезонинами. Главы церквей и их колокольни были ориентирами, видимыми издалека. Эти ориентиры позволяли зримо воспринять структуру города в обширных панорамах, раскрывавшихся вдоль Москвы реки или с некоторых холмов.

Внутренне целостному архитектурному организму дома-особняка доходный дом противостоит как сумма независимых квартир-ячеек. Особняк был компактным объемом, который окружало открытое пространство. Корпуса доходного дома, охватывая глубокие и темные дворы-колодцы, поднимались вдоль границ участка; они смыкались в массив квартала и создавали непрерывный фронт застройки улиц, подобный стене коридора. «Лицом» доходного дома был представительный уличный фасад, на который выходили дорогие и относительно комфортабельные квартиры. С ним контрастировала угрюмая бедность дворов, куда были обращены более дешевые квартиры и обслуживающие помещения «лучших» жилищ. Вместе с устройством отдельных санузлов в каждой квартире утвердился секционный тип дома, вытеснивший обычные для начала XIX века постройки с коридорами или галереями, ведущими к квартирам, и общим туалетом на лестнице или в холодной пристройке.

Иные, но не менее очевидные противоречия возникали и при решении других нетрадиционных архитектурных задач привычными средствами ордерной композиции.

Однако не только чрезмерная жесткость художественной системы классицизма, вступившая в противоречие с развитием типов зданий, была причиной кризиса стиля. Не меньшую роль сыграли изменения в общественных настроениях и вкусах и сдвиги в социальной структуре русского общества. Дворянство ослабело, теряло единство, все большую роль играло «пробивавшееся локтями» купечество, соответственно умножались, дробились типы культурных потребностей.

Архитектура классицизма пыталась поначалу ответить на этот процесс расширением рамок стиля, сопряжением классического и романтического. Однако душевный подъем, рожденный Отечественной войной 1812 г., иссяк; поблек и античный идеал классицизма — осталась система норм. Не вдохновляемые идеалом, они стали восприниматься как официально-казарменная смирительная рубашка для общественного вкуса.

Эклектизм освобождал архитектуру от утомившей нормативности. Она уже не диктовала тип поведения, напротив, новый заказчик хотел, чтобы архитектура становилась декорацией для той именно роли в жизненном спектакле, которую он для себя выбрал. Эта новая сторона назначения архитектуры, привносимая развивавшимися буржуазными вкусами, никак не связывалась с задачей организации пространственно-конструктивной структуры постройки. Последняя понималась чисто утилитарной, художественное же стали ощущать как декорацию, дополнительный элемент, который накладывался на целесообразно сконструированную, чисто деловую основу.

Декорация могла набираться из элементов, привычно связанных с традицией классицизма, но как бы изъятых из ее системы и подчиненных рационально сконструированному скелету. Назначение здания и претензии заказчика диктовали и степень насыщенности декором, и пластическую активность украшений. Красота, в соответствии с буржуазной традицией, стала отождествляться с богатством, точнее — с загруженностью различными орнаментами (причем их изобилие требовало использования самых дешевых материалов). Можно назвать огромное число примеров такого рода, сохранившихся на московских улицах. Ограничимся двумя, достаточно характерными.

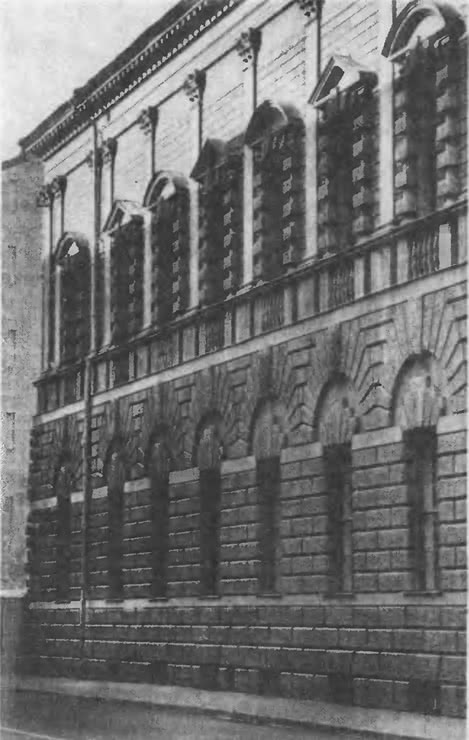

Основа — равномерная сетка часто расположенных окон — доминирует на фасадах доходного дома и гостиницы «Балчуг» (ныне гостиница «Бухарест», 1897, архитектор А. Иванов). Измельченная декорация — горизонтальные пояса и рустовка, сандрики на окнах — следует формам, заимствованным из альбомов классической архитектуры, но не складывается в систему, предписанную каноном, а механически заполняет узкие простенки И ленты стены между рядами окон. Функция торгового здания определила более крупные масштаб и ритм бывших Теплых рядов на Ильинке (ныне Куйбышевский проезд, 8, 1865, архитектор А. Никитин). Арочные проемы и простенки образуют подобие привычной ордерной композиции, членящейся на основу, тело и венчание. Пропорции, однако, никак не отвечают классицистической системе пропорций — высота этажей почти равна. И все три этажа, разделенные поясами, по-разному повторяющими архитектурную тему классического карниза, имеют простенки, заполненные подобием классических пилястр. Подобная видоизмененная классика была достаточно распространена. При всей пестроте, определявшейся свободой от правил, которым подчинялось бы целое, она довольно однообразна из-за неизменной суховатой измельченности и маловыразительна; смысл, некогда наполнявший классическую форму, был забыт.

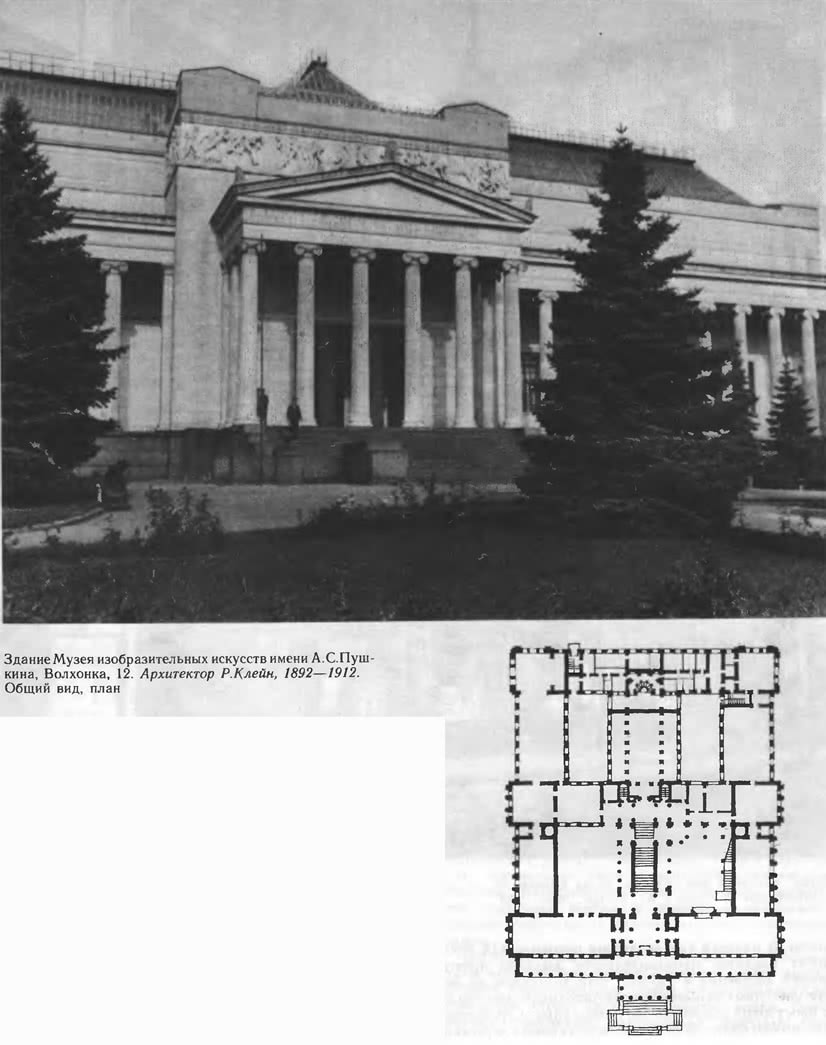

Круг формальных прообразов, вовлекавшихся в создание архитектурных декораций, расширился почти безгранично. Уже в статье «Об архитектуре нынешнего времени» (1831) Гоголь мечтал об улице, вмещавшей последовательно всю историю зодчества («стоило только пройти по ней, чтобы узнать все»), включая «висящую архитектуру» со смелыми арками и массами на сквозных чугунных опорах, сквозными украшениями, обвитыми около круглой прекрасной башни. Содержательностью, значением стал наделяться самый выбор источника формальных заимствований. Курьезный пример подобного рода — доходный дом Перлова на Мясницкой, где размещалась чаеразвесочная фирма да и теперь традиционно сохраняется популярный чайный магазин (ныне улица Кирова, 19, 1890—1895, архитекторы Р. Клейн и К Гиппиус). Плоский фасад трехэтажного дома с равномерной сеткой окон обильно нагружен декоративными деталями, «китайскими», в представлениях того времени (источником служила не столько собственно китайская архитектура, сколько европейская «китайщина»).

Художественная система эклектики не создала собственных символов, которые могли бы доносить до зрителя общепонятные значения. Образ создавался как бы «отраженным светом» архитектуры прошлого, на основе тех ассоциаций, которые были связаны с той или иной эпохой, стилем или даже конкрет ным зданием. Вся история архитектуры казалась набором материала для творчества, который нужно заимствовать и комбинировать в соответствии с конкретной задачей. И тот же много строивший Р. Клейн почти каждый раз обращается к новым источникам заимствований В здании универсального магазина «Мюр и Мерилиз» (ныне ЦУМ), которым начинается Петровка, его вдохновила новая и смелая по тем временам (1908—1910) каркасная конструкция, что и вызвало желание обратиться к прообразам западноевропейской готики (разумеется, прообразы эти послужили только для каменной декорации, покрывающей снаружи весьма рационально запроектированную постройку).

Тенденция была двойственной и противоречивой. Романтическая ориентация на древнерусские образцы, которая противопоставлялась академизму, была подхвачена официальной культурной политикой николаевского времени, выдвинувшей лозунг «Православие, самодержавие, народность». Лидером воплощавшего эту политику русско-византийского направления стал архитектор К. Тон, по проекту которого был сооружен в 1839—1883 гг. храм Христа Спасителя, задуманный как памятник победе в Оте чественной войне 1812 г (стоял между Волхонкой и набережной Москвы-реки выше Большого Каменного моста; ныне не существует).

В том же характере Тоном выполнен и проект первого в Москве вокзала Николаевской железной дороги на Каланчевской площади (1844—1851, ныне Ленинградский вокзал), где из плоской, равномерно расчлененной стены несколько неуклюже поднимается посередине башня с часами. Сочетание русских мотивов и элементов флорентийского ренессанса должно было символизировать единение Востока и Запада, старой и новой русских столиц.

Тоновскую архитектуру резко отрицательно оценивали А. Герцен и В. Стасов. Этой линии развития «русского стиля» в 1850-е годы была противопоставлена иная, основанная на внимательном изучении памятников национального зодчества, включавшая в свой круг и народную архитектуру. К ранним примерам такого рода относится выстроенная Н. Никитиным в 1850-е годы бревенчатая «Погодинская изба» — дом известного славянофила М Погодина на Девичьем поле (ныне Погодинская улица, 12). Архитектор вдохновлялся образцами крестьянского искусства Поволжья, использовал зарисовки Г. Гагарина, сделанные во время путешествия по России. Этот ранний опыт носит еще маскарадный характер со своими утрированно вертикальными пропорциями, преувеличенными деталями декорации и нарочитой нарядностью.

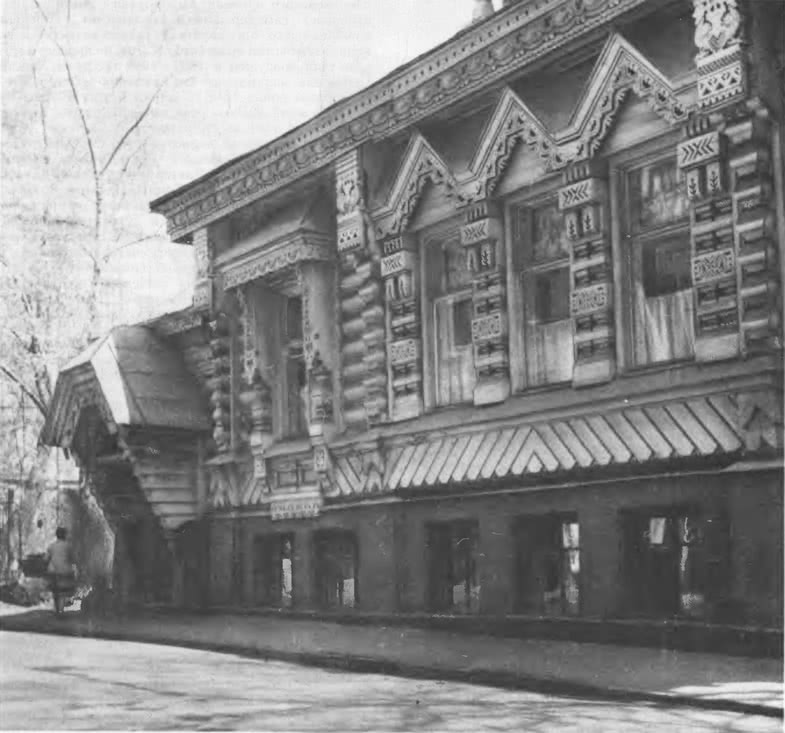

Большую популярность у современников получили работавшие в подобном направлении архитекторы В. Гартман и И. Ропет (Петров). Построенная Гарт маном мастерская (1877) и ропетовская баня «Теремок» (1878) существуют в подмосковном Абрамцеве (в Москве сейчас нет созданных ими деревянных сооружений). Хорошо сохранился, однако, дом Пороховщикова, построенный А Гуном (1872, Староконюшенный переулок). Дом этот, с эффектной, несколько преувеличенной пластичностью деревянных декоративных деталей, приветствовали как первый дом в русском стиле.

В конце XIX и начале XX века этот гартмановско-ропетовский русский стиль, опрощенный и несколько вульгаризованный, распространился в деревянной застройке московских окраин, где он соединялся с традициями строительных артелей. Весьма многочисленные некогда одно-двухэтажные домики такого рода быстро исчезают теперь с московских улиц. Кое-где они еще сохраняются — в районе Сокольников, в Самотечных переулках, в Коломенском и Дьякове.

Мотивы деревянной архитектуры стремились использовать и в каменных зданиях. Характерна построенная самим Гартманом в 1872 г. типография Мамонтова в Леонтьевском переулке (ныне улица Станиславского, 5). Ее характерный для эклектизма плоский фасад с равномерной сеткой окон дополнен кирпичными орнаментами, явно восходящими не только к пропильной деревянной резьбе, но и к вышивкам (ныне здание оштукатурено, первоначально же его фасады были отделаны кирпичом нескольких цветов). Русский стиль подобного типа, но сильно обогащенный, был применен для первой очереди здания Политехнического музея, построенной И. Монигетти и Н. Шохиным в 1873—1877 гг. (ныне центральная часть корпусов музея).

Крупным событием было строительство Исторического музея на Красной площади (1875—1883). Архитектор В. Шервуд сделал попытку отойти от привычного для эклектизма расщепления архитектуры на утилитарную основу и декорацию. Пространственную структуру постройки он подчинил древнерусскому приему организации «хоромами», как бы образующими сложный куст объемов. Вместе с тем Шервуд стремился создать отклик и той почти скульптурной группе, которую образуют сомкнувшиеся воедино шатры собора Василия Блаженного. План, идущий от гражданских построек Древней Руси, и объемные формы здания, повторяющие характерные мотивы культовых сооружений, сочетаются с противоречивостью вполне очевидной. Нарочитая измельченность плана затруднила функциональное решение; усложнен и объем сооружения, подчиненный вместе с тем недвижной симметрии, гасящей живописность. Сухость облику здания придают приведенные к точности и единообразию вариации свободных и живописных деталей древнерусских построек (к этому толкала и музейная традиция, предписывавшая научную достоверность и точность воспроизведения). Исторический музей стал воплощением тенденции общественного сознания, характерной и важной для XIX столетия. Человек стал ощущать себя существующим в меняющемся мире, в потоке истории. Отсюда и потребность сопоставлять настоящее с ушедшими в прошлое этапами жизни народа. Сегодня это может казаться парадоксальным, но в прошлом веке историзм, останавливавший внимание на динамике исторического процесса, противостоял консерватизму мышления и побуждал идеи активного преобразования жизни. Его соединение с просветительством, стремлением сделать историческое знание достоянием возможно более широкого круга людей определило пафос создания общедоступной коллекции музея. Стремление поддержать и развить познавательную функцию экспозиции архитектурой здания, предназначенного для ее размещения, также характерно для XIX века. Еще в начале 1830-х годов Н. Гоголь писал о зодчестве, поучающем и побуждающем историчность мышления у современников.

Во второй половине столетия мысль о том, что архитектура, соединенная с историческим знанием, может стать средством просвещения народа, получила более конкретную форму. Ее с энтузиазмом поддерживал московский историк и археолог И. Забелин, один из авторов программы проектирования Исторического музея. 'Конкретное воплощение программы определялось характерной для эклектизма верой в то, что своеобразие зодчества любой эпохи прошлого можно воспроизвести, повторяя характерные для него внешние признаки формы, и прежде всего специфические мотивы декорации. В. Шервуд пытался идти дальше, отыскивая некие общие закономерности древнерусского зодчества, с тем, чтобы подчинить цм композицию постройки. Однако его понимание таких закономерностей было достаточно поверхностным, отнесенным прежде всего к формальным признакам построения объема здания. В интерьерах же последовательному развертыванию исторических тем экспозиции соответствовали детали, скопированные с построек того времени, которому посвящался каждый из залов (замысел этот, неполно осуществленный Шервудом, в 1937 г. талантливо продолжил А. Буров при реконструкции интерьеров музея). Метод проектирования здания Исторического музея, отразивший характерные черты миропонимания своего времени, произвел большое впечатление на современников и повлиял на многих архитекторов.

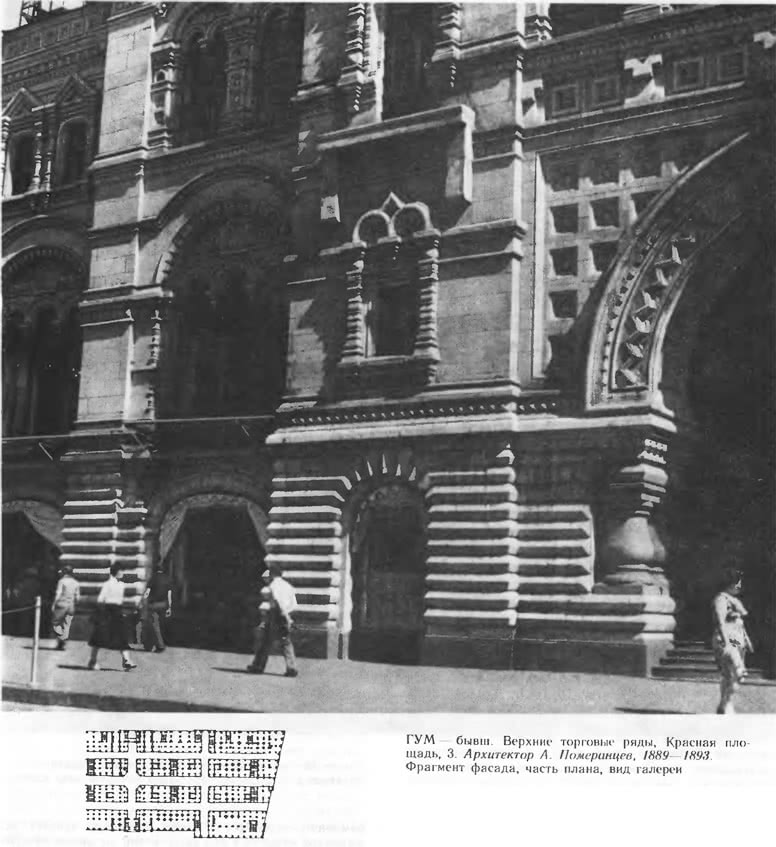

На восточной стороне Красной площади А. Померанцев в 1889—1893 гг. соорудил новое здание Верхних торговых рядов — своеобразное сочетание гостиного двора и пассажа. Торговые помещения его группируются вдоль трех продольных нефов — галерей, прорезающих обособленный объем здания. Галереи, по образцу модного тогда пассажа в Милане, перекрыты металло-стеклянными сводами, которые проектировал инженер В. Шухов. Эта конструкция позволила придать галереям впечатляющую просторность и обильно осветить их. Легкие мостики, связывающие галереи второго и третьего этажей, — один из первых примеров использования железобетона в России.

Лучшее стало трудно отличить от худшего и еще труднее — обосновать сделанный выбор. Это подо рвало основы профессионального мастерства архитекторов и открыло путь сознательным спекуляциям на неразвитости вкуса некоторых социально-культурных групп. Впервые в архитектуре появилась категория «дурного вкуса», сознательно устремленного к целям, лежащим вне ценностей, утверждаемых на иных уровнях художественной культуры.

Стиль модерн, как и эклектизм, был явлением международным, возникшим почти одновременно во многих странах Европы. В Англии его называли «ар нуво», в Германии и Австрии — «югендштиль», в Италии — «стиль Либерти» Он захватил в свою орбиту практически все виды пространственных искусств. В архитектуре Западной Европы первые произведения, всесторонне отвечающие его принципам, появились в Бельгии около 1893 г., а в Москве — пятью годами позже (1898, архитектор Л. Кекушев, особняк Листа в Глазовском переулке, ныне улица Луначарского, 8). Гораздо более радикальный в своем новаторстве, чем эклектизм, модерн трудно прививался в Петербурге, где были сильны классицистическая традиция и официальный консерватизм. В России стиль модерн стал явлением прежде всего московским и именно в Москве оставил произведения, относящиеся к числу его высших достижений.

Стиль модерн стремился создать свой собственный язык архитектурной выразительности Основой служили три категории источников — архйтектоника самого здания, его пространственно-конструктивная структура; природные формы; образы национального прошлого в их эмоциональном истолковании. На основе ассоциаций с образами Древней Руси и ее зодчеством модерн в Москве создал своеобразнейшее ответвление своей художественной системы — так называемый неорусский стиль.

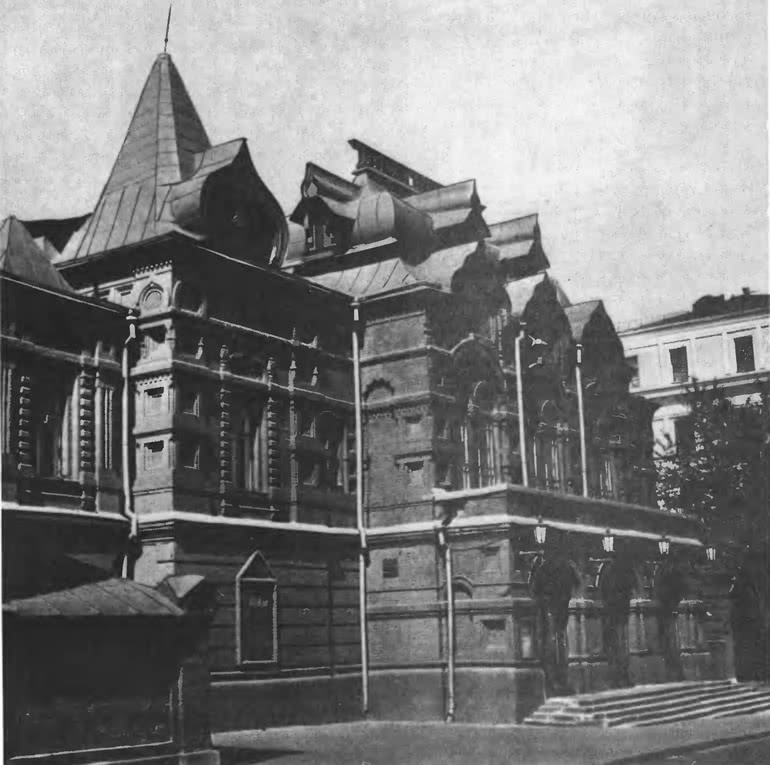

В. Васнецов был не только первооткрывателем пути к неорусскому стилю, перенесшим в архитектурное творчество нечто от выработанного им метода исторической живописи. Ему принадлежит и несколько ярких построек этого направления. Самая известная среди них - расширение здания Третьяковской галереи, осуществленное в 1900—1905 гг. в связи с передачей собрания городу Москве К зданию, построенному в 1873 г. (Лаврушинский переулок, 10), Васнецов пристроил фасад-эмблему, увенчанный крупным белокаменным гербом Москвы. Образ сокровищницы русского искусства основывается на ассоциациях с зодчеством допетровского времени.

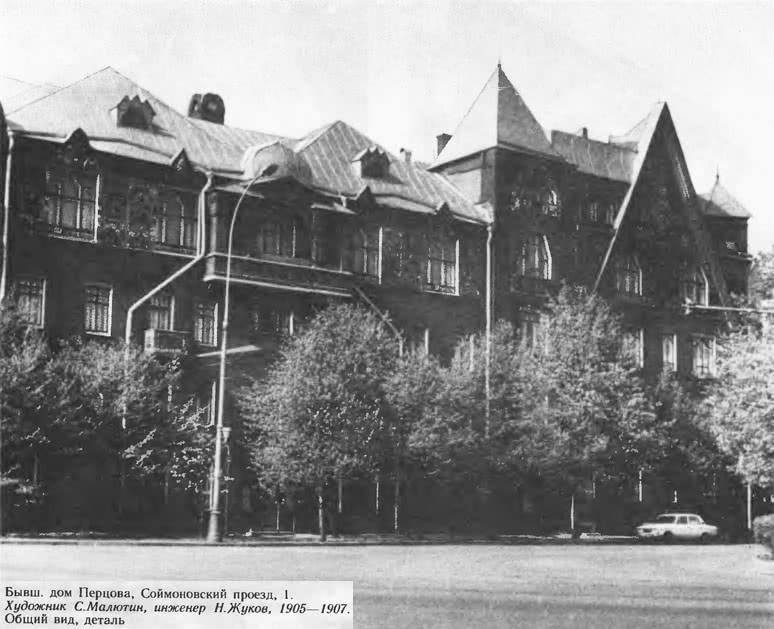

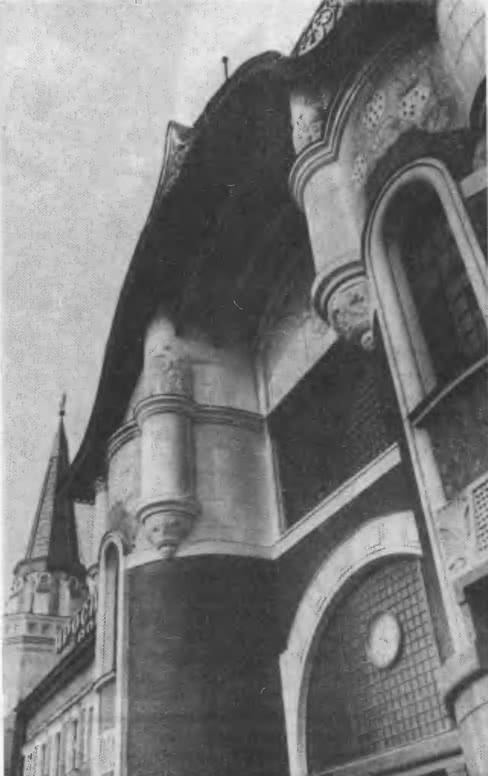

Образ одного из самых броских произведений неорусского стиля, также созданного художником-живописцем С. Малютиным,— дома Перцова (1905—1907, Соймоновский проезд, 1), по замыслу автора, должен был воплотить некие языческие истоки русской культуры, восходящие к эпохе, которая не оставила каких-либо архитектурных прообразов Художник, стремясь воспроизвести дух этой эпохи, создал произведение тревожное и фантастическое, несущее дух архаического мифа, преувеличивая и нагромождая формы. Насыщенный темно-красный цвет обостряет ощущение материальности, массивности стен. Необычно высокие и крутые щипцы, несущие солярную символику, рвутся вверх и в то же время, кажется, прижимают к земле распластанные объемы постройки. Необычные сочетания окон, их сложный ритм вносят ноты «остранения», дополненные майоликовой декорацией и скульптурными изображениями чудищ. Дух архаики создается приемами, обычными для живописи и театрально-декорационного искусства того времени (работы Н. Рериха, Е. Поленовой, С. Малютина). Характерное для модерна стремление к целостности побудило использовать эти приемы, чтобы ослабить выражение ячеистой структуры доходного дома, придать ему видимость органического единства. Вряд ли совпадает с представлением о таком доме, предназначенном для повседневной жизни, и нервозная взвинченность выражения образа (она впечатляет на выставке или ярмарке, в обстановке карнавала, но неуместна в обыденном окружении).

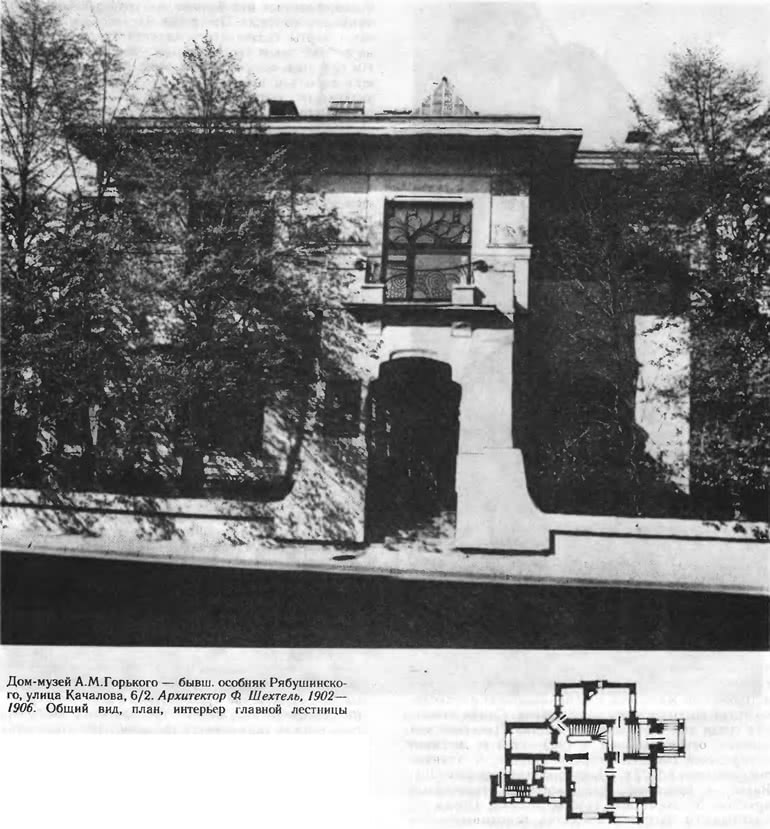

Планировка дома компактна и по-своему рациональна. Центральное ядро ее образует лестница, в плавном изгибе которой, в текучих очертаниях мраморного ограждения смутно проступают как бы не оформившиеся до конца фантастические образы. Лестница и охватывающее ее полусумрачное пространство со стеклянным потолком и большим витражом кажутся объединенными беспокойным движением. Архитектура Шехтеля очень точно отразила настроение неопределенной тревоги, ощущение зыбкости, неустойчивости бытия, распространившиеся на рубеже веков В этом она созвучна поэзии символистов. Но образы Шехтеля многозначны — иррациональность вплетается в четкую рациональную основу произведений зодчего, глубоко чувствовавшего значение объективных достижений технического прогресса. По силе эмоциональной выразительности и совершенству пластической разработки его лучшие произведения стоят на уровне наиболее значительных мировых достижений стиля.

Принцип органической целостности Шехтель использовал и в более строгой, крупномасштабной и монументально-торжественной композиции особняка Дерожинской (1901, Штатный, ныне Кропоткин ский переулок, 13). Асимметричная система этого здания образована подчеркнуто контрастным, драматизированным столкновением частей внутренне симметричных, уравновешенных. Столкновение симметрии и асимметрии усиливает напряженность крупных пластичных форм. Просторный двусветный холл, громадным арочным окном выведенный на главный фасад, объединяет систему интерьера. Это помещение выделяет и торжественная строгость высоких гладких стен с дубовыми панелями понизу. Более мягки, лиричны интерьеры прочих помещений, где легко и свободно развертываются декоративные мотивы (не столь бурно, однако, как в особняке Рябушинского).

Утонченный комфорт особняков, созданных Шехтелем, выводит за пределы обыденного. За ним стоит утопическая мечта архитектора создать целостнопрекрасную среду, в которой человек становился бы духовно богаче и чище нравственно (мечта эта связывает творчество Шехтеля с морализующей традицией западноевропейского искусства, идущей от английских романтиков, Д. Рёскина и У. Морриса). Однако сама уникальность этих замкнутых миров делала их архитектурой избранных, «архитектурой миллионеров», по замечанию критика того времени.

Утонченность своего мастерства Шехтель, однако, сумел сделать достоянием широкой публики в интерьерах Художественного театра (ныне МХАТ), здание для которого он перестроил в 1902 г. Друг и единомышленник театрального коллектива, духовно близкий с А. Чеховым, он сумел самыми скромными средствами создать специфическую «мхатовскую» среду, характер которой нераздельно связан с атмосферой ранних постановок театра. Одним из элементов декорации стало здесь стилизованное изображение летящей над волнами чайки. Этот лаконичный образ превратился затем в символ-эмблему МХАТ. К сожалению, недостаток средств не позволил Шехтелю осуществить свой замысел фасада театра — лишь над его боковым входом был выполнен выразительный и тревожный рельеф скульптора А. Голубкиной «Волна».

Однако сам принцип здания как суммы ячеек, независимых одна от другой, противоречил идее целостности архитектурного организма, принципиально важной для стиля модерн. И Кекушев стремился создать впечатление дома как монолитной целостной массы, преодолевая естественную для доходного дома дробность и монотонность композиции, не имеющей чего-то главного и второстепенного. Он придал фасаду с его равномерной сеткой окон выразительную пластичность, сложное криволинейное завершение, подчеркнутую ось симметрии. Сделал он это талантливо и умело, однако противоречивость композиции очевидна.

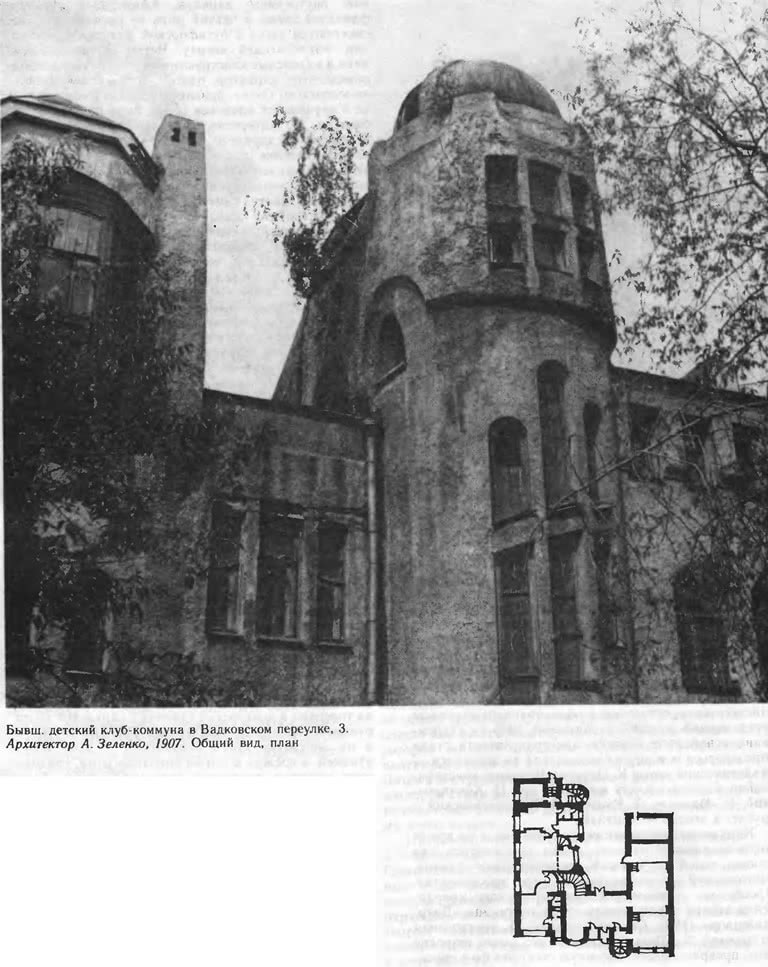

До экстравагантной крайности довел направление поисков стиля модерн А. Зеленко. В 1907 г. по его проекту в Вадковском переулке построено на деньги рабочих и либеральной интеллигенции здание детского клуба-коммуны педагога С. Шацкого (впоследствии — детский сад, а затем Дом пионеров). Этот «детский замок», романтичный и фантастичный, не имеет прямых архитектурных прообразов. Он создан как «обитаемая скульптура», выразительность которой всецело определяется сочной грубоватой пластикой сложного, но слитного целостного массива. Лишь в постройках самого дерзкого фантазера среди мастеров стиля модерн, испанца Гаудй, можно найти некоторые аналогии романтичному экспрессионизму этого здания.

Интересно, что А. Зеленко, в 1910 г. построивший и совсем уж фантастическую дачу Пфеффер в Сокольниках (не сохранилась), в послереволюционные годы занял последовательно рационалистическую позицию. Он работал в Наркомате здравоохранения и создал ряд содержательных работ по теории социалистического градостроительства В начале 1930-х годов он был одним из авторитетов в этой области.

Каркасные конструкции, получившие в то время широкое распространение, стали осмысляться как основа ясной и строгой архитектоники здания, диктовавшей и организацию его пространства. Прообразом поисков рационалистического направ ления внутри стиля модерн стала гостиница «Боярский двор» (1901, Старая площадь, 8), построенная по проекту Ф. Шехтеля Здание это имеет широкие окна, превращающие наружную стену как бы в проекцию внутреннего каркаса. Кажущаяся легкость фасадной стены и четкий ритм ее расчленения еще сочетаются здесь с бутафорской пластикой декорации, нарастающей кверху. Четко организованный план и каркасные конструкции как будто уже всецело определяют характер одной из построек былого «московского Сити», банкирского дома Рябушинских на Карунинской площади (1903, ныне площадь Куйбышева, 1). Интересно, что строгая геометричность и каркасный характер фасада, подчеркнутые облицовкой белыми глазурованными плитками, здесь не выражают конструктивной системы — здание возникло как реконструкция построенного вполне традиционно. Чисто символическая конструктивность этой постройки — свидетельство укрепления новой художественной тенденции, ориентированной на архитектонику каркасной конструкции. Жесткая канва стандартной сетки каркаса стала вполне реальной в здании редакции газеты «Русское слово» на Тверской (1904—1905, А. Эрихсон; ныне здание, сохранив первоначальный фасад, вошло в комплекс зданий газеты «Известия»), Типография газеты «Утро России», построенная в 1907 г. по проекту Ф. Шехтеля на Страстном бульваре (ныне проезд Скворцова-Степанова, 13), интересна сочетаниемf лаконичной строгости рационалистической композиции с характерной для модерна смягченностью, слитностью форм — ее угловые пилоны,- облицованные белой глазурованной плиткой, закруглены, горизонтальные членения деликатны, почти графичны.

Самое значительное произведение рационалистической ветви стиля модерн в Москве — бывший дом Московского купеческого общества (Малый Черкасский переулок, 2/6), построенный Ф. Шехтелем в 1909 г. Каркасная конструкция четко выражена в композиции широко остекленных фасадов. Смягченные углы здания, мягкие, слегка округленные очертания пилонов, облицованных белой плиткой, своеобразный фриз, в который превращен верхний этаж,— особенности, характерные для модерна, позволили архитектору преодолеть жесткость конструктивной основы и достичь своеобразной пластичности. Новаторской была для своего времени и планировка здания с большими светлыми залами, занимающими всю ширину корпуса.

В 1910-е годы на московских улицах появилось довольно много доходных домов, отмеченных строгой рациональностью композиции, с гладкими полями стен, облицованных глазурованным кирпичом или мелкой керамической плиткой, которые как бы равномерно перфорированы оконными проемами. Облик их холодноват, а иногда и напоминает о стерильности зубоврачебного кабинета, но обычно подкупает своей спокойной ясностью. Это решительно отличает их от измельченности, пестроты и суховатой дробности «кирпичного стиля» конца XIX века, с которым такие дома связывает общность строительной традиции. Трудно было бы выделить лучшую среди этих довольно ровных по качеству построек. Назовем несколько характерных: построенный в 1911 г. А. Ивановым-Терентьевым доходный дом на Арбате, 51; дом в Дегтярном переулке, 6 (1910, архитектор О. Пиотрович); дом в Трубниковском переулке, 9. Четкость и цельность композиционного приема выгодно отличают эти дома от тех, где на фасаде «изображается» каркасная конструкция, что придает композиции дробность и очевидную надуманность. Последний прием предпочитали, однако, на торговых улицах — он позволял устраивать в нижних этажах магазины с эффектными просторными витринами (дом на Большой Дмитровке, ныне Пушкинская улица, 9; 1909, архитектор А. Эрихсон).

Характерен построенный в 1908 г. архитектором Н. Лазаревым особняк Миндовского в Мертвом переулке (ныне переулок Н. А. Островского, 6/1). Здание имеет сложную и неуравновешенную композицию объемов, характерную скорее для модерна, чем для классицизма. Достаточно свободно использованы мотивы классицистической декорации, сведенные в произвольные сочетания. Особенности московского ампира преувеличены почти до карикатурности — приземистые колонны получили вздутые бочкообразные очертания, их гнетут высокие антаблементы. Возродившийся интерес к классике в ее московской интерпретации выразился в экспрессионистическом утрировании того, что казалось характерным для нее.

В крупных зданиях неоклассическая декорация еще более откровенно добавлялась к структуре, организованной в соответствии с современными требованиями. Так, бывшее здание Высших женских курсов (Малая Пироговская улица, 1), построенное в 1910—1913 гг. архитектором С. Соловьевым, имеет систему аудиторий, веером расходящихся от общей рекреации Ротонда с вестибюлем и залом, занимающая угол здания, выглядит со своими тяжелыми дорическими колоннами как некая эмблема традиции, добавленная к деловито рациональной постройке.

Суховатые, педантично воспроизведенные классические детали весьма произвольно соединены в композицию фасада Киевского вокзала, построенного в 1912—1917 гг. по проекту И. Рерберга и В. Олтар-жевского. Да и весь неоклассический корпус его подобно маске скрывает обнаженные металлические конструкции дебаркадера, спроектированного ицже-нером В. Шуховым.

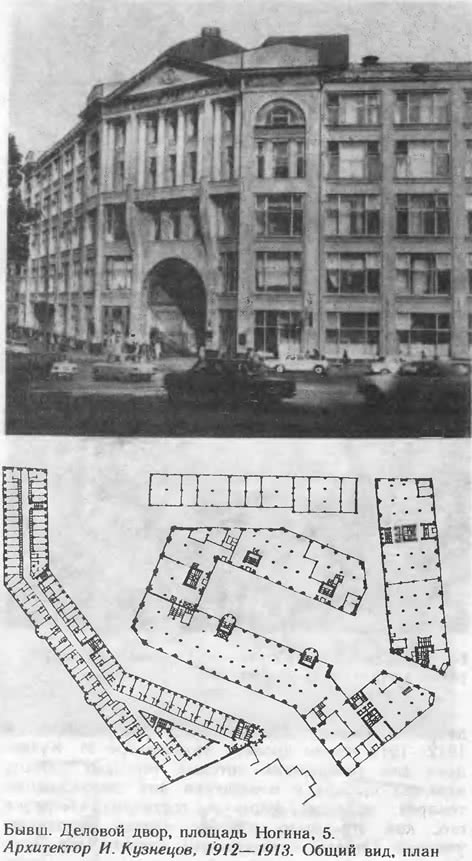

Явлением, характерным для 1910-х годов, стало строительство крупных зданий-комплексов, занимающих территорию целого квартала. Экономической основой его было развитие крупных капиталистических монополий в предреволюционной России. Массив бывшего Делового двора (площадь Ногина, 5), построенного в 1912—1913 гг. по проекту архитектора И. Кузнецова для совершения оптовых торговых сделок, включал склады и помещения для демонстрации товаров, конторы фирм и гостиницу. Корпуса его, как это было обычно, плотно заполняют участок. Однако архитектором сделано все, чтобы привести их к четкой организации. Сетка колонн каркаса стала основой, определившей и планировку, и рационалистический характер здания с его жестким ритмом и большими плоскостями остекления. Лишь отдельные «пятна» неоклассической декорации использованы архитектором — как будто для того, чтобы смягчить впечатление от собственного радикализма.

Неоклассический характер получили и корпуса доходных домов, разросшихся до целого комплекса, таких, как дом Московского купеческо го общества (Солянка, 1), построенный в 1912—1915 гг. (архитекторы В. Шервуд, А. Сергеев, И. Герман).

Иной, последовательный подход к классической традиции отличал творчество И. Жолтовского, мечтавшего возродить и перенести на московскую землю художественную систему итальянского Ренессанса.. Жолтовский стремился не к воспроизведению мотивов классики, но к реконструкции всей целостности творческого метода, включая пространственную организацию построек и системы пропорциональных соотношений. Его эксперименты основывались на пристальном изучении памятников и глубоком убеждении в том, что в основе их достоинств лежат некие вечные и универсальные законы красоты.

Значительнейшая среди дореволюционных построек Жолтовского — дом Тарасова на Спиридоновке (ныне улица Алексея Толстого, 30), внушительный фасад которого, облицованный серым гранитом, воспроизводит палаццо Тьене в Виченце — создание великого зодчего итальянского Возрождения Андреа Палладио (1910). Сохраняя схему этого палаццо, И. Жолтовский применил пропорциональную систему другого памятника — Дворца дожей в Венеции.

Композиция свидетельствует о тонком проникновении Жолтовского в секреты мастерства великих зодчих прошлого, однако в своей целостной гармонии она осталась чужда духу времени и места.

Среди самых впечатляющих произведений такого рода — ансамбль бывшей Марфо-Мари-инской общины, построенный в 1908—1912 гг. по проекту А. Щусева (Большая Ордынка, 34а; теперь здесь размещены Центральные худо жественно-реставрационные мастерские). Зодчий очень тонко обыгрывает черты архаичной живописности, присущие новгородско-псковскому зодчеству- Однако при всех претензиях на подлинность нарочито неправильных, как бы вылепленных форм очевидна и связь ансамбля со стилистикой модерна. Да и в самой подчеркнутой неправильности очертаний есть рассудочная намеренность, театрализация. И если здание собора еще сохранило связь с исторической традицией, то трапезная всецело принадлежит жанру гротеска.

Ретроспективность гораздо более определенно выражена в здании Казанского вокзала, которое было начато строительством по проекту А. Щусева в 1913 г. и завершено уже в советские годы (в основном к 1926 г.). Дробность объемно-пространственной композиции, ее перегруженность, перенапряженность характерны для стиля модерн, хоть и должны имитировать группу разновременно возникших хором (на что намекает и характер декорации — для разных частей здания использованы образцы, восходящие к разным периодам). Главная башня вокзала довольно близко воспроизводит ярусную башню Сююмбеки в кремле Казани, что должно в начале пути символизировать его цель. Детали свидетельствуют о глубоком проникновении мастера в приемы зодчества Древней Руси. Впрочем, их нарядная праздничность не очень уместна в соприкосновении с деловитой суетой вокзальной жизни; она ощущается как нечто нарочитое, как карнавальное платье в рабочие будни.

В московской архитектуре 1910-х годов разрастались и явления иного качественного уровня. Декоративные приемы стиля модерн, воспринимавшиеся буржуазным заказчиком как нечто броско-необычное, способное привлечь внимание, стали вводить в число средств, используемых эклектизмом. Композиции эклектиков были чужды принципу целостности, одной из основ модерна. Однако именно благодаря своей неканоничности они могли ассимилировать любое. Возникла категория построек — в основном коммерческого назначения,— где «игра без правил» приводила к полному распаду эстетических критериев при назойливой броскости облика. Не стоит приводить много примеров — назовем хотя бы построенные И. Ивановым-Шицом здания Купеческого клуба (1907—1908, ныне Театр имени Ленинского комсомола, улица Чехова, 6) и народного университета имени А. Шанявского на Миусской площади (1912). Эти здания отнюдь не худшие, но достаточно характерные для построек такого рода. Именно такие постройки рождали резкую реакцию против дурного вкуса, бесхарактерности и беспринципности, распространявшуюся в конечном счете на все произведения эклектизма и стиля модерн, мешавшую воспринять и достоинства этой архите.ктуры там, где они реально были.

За период капиталистического развития Москва превратилась в крупный центр промышленности и транспортных коммуникаций. Ее население выросло с 1860 по 1917 г. в 5 раз, перейдя рубеж в 2 млн. человек. Строительный фонд города не только увеличился, но и качественно изменился. Город получил современную промышленность, мощный железнодорожный узел, стали развиваться благоустройство и внутригородской общественный транспорт. Однако все это происходило на фоне роста и углубления социальных противоречий, вещественно проявлявшихся в поразительных контрастах застройки, в противопоставлении благоустроенного представительного центра и убогих окраин. Мощные процессы развития получили стихийный характер, по сути дела разрушивший былую целостность и закономерную логику построения структуры города.

К 1917 г. в русской архитектуре был накоплен мощный потенциал развития и обновления. Для его реализации нужны были прежде всего социальные и экономические условия, нужна была подлинная цель, объединяющая идея. Все это дала Великая Октябрьская социалистическая революция. Она положила подлинное начало архитектуре новой Москвы.

Примечания

1. Кириченко Е. И. Москва. Памятники архитектуры 1830—1910-х годов. М.: Искусство, 1977; Кириченко Е. И. Москва на рубеже столетий. М.: Стройиаднт, 1977; Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX вока. М.: Наука, 1979.