Задачи, стоящие перед средовым дизайнером, различны по содержанию, по степени сложности и могут решаться по-разному. Некоторые из них уже известны специалисту по прежним, в том числе учебным работам, не требуют серьезных размышлений, глубоких предварительных анализов, решаются "за один присест", "легко и непринужденно". Но в основном сложность задач ведет к необходимости разворачивать проектирование в процесс, включающий в себя "предпроектный анализ", "поиск художественного образа" или "проектную концепцию", "эскизный проект" и "разработку элементов" объекта. Эти уровни проектирования в равной мере присущи как практическому, так и учебному проектированию. Но так как в учебном проектировании они проявляются значительно рельефнее, определеннее, мы будем апеллировать, главным образом, к нему.

Можно не спешить с рождением проектной идеи, но приближать ее появление, идя ей навстречу. Один из приемов такого движения заключается в расчленении проектной задачи на отдельные ее аспекты, осмысливая каждый из них раздельно, но углубленно. Работа, предшествующая появлению концептуального эскиза-идеи, строится как развернутая клаузура, постепенно приводящая к осмысленному появлению проектного замысла.

Практически это выглядит следующим образом. На четвертом курсе, например, делается проект общественного здания — городской гостиницы. После знакомства с программой проектирования студент работает над определением структуры внутреннего пространства, апеллируя к функционально-эргономическим задачам и собственным эмоционально-художественным ощущениям. Эта задача расчленяется на ряд более локальных. Первая — ритмическая структура внутреннего пространства, построенная на сгущениях и разрежениях, сужениях и расширениях, ритмах простых и сложных, острых и смягченных, закономерных и неожиданных. Вторая задача — цветовая структура, построеная на материале ритмической структуры, обнаруживающая предпочтения колористики простой или сложной, спектральной или смешанной, сплошной или фрагментарной, функциональной или свободной. Результатом в первом и втором случаях является законченная плоскостная композиция в произвольной технике и материалах. Третья задача — создание макета-скульптуры, условной модели внутреннего пространства, реализация цвето-ритмической структуры.

Затем на занятиях идет работа над компоновкой блока общественных помещений гостиницы с попыткой реализации в компоновке идеи цвето-ритмической структуры внутреннего пространства; работа над компоновкой жилых помещений. Проделанная работа, приводя к внутренне мотивированному проектному решению, является объективным критерием восприятия и оценки проекта.

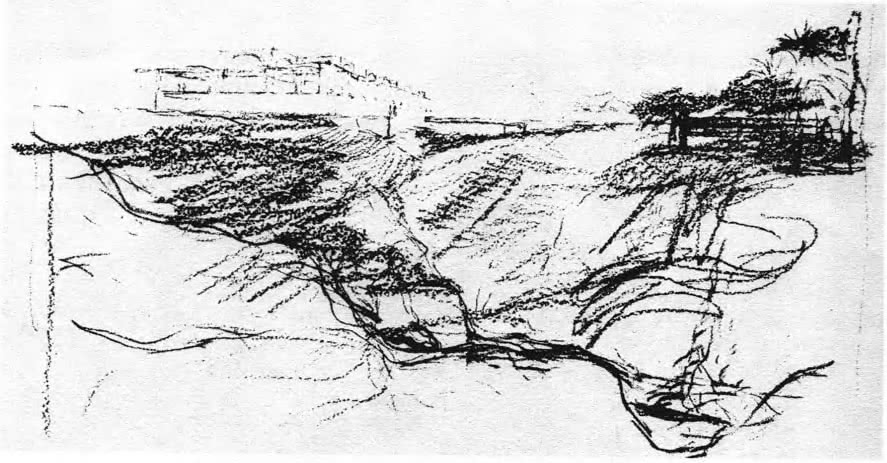

Каждая новая проектная тема требует своих особых упражнений, постановки специфических предварительных задач. Нередко предпроектный анализ вырастает в небольшое исследование. Например, как в учебном проекте велозавода в ситуации г. Смоленска.

Анализ проводился в четырех содержательных слоях. Первый слой — функционально-технологический, связан с пониманием характеристик производимых изделий и их потребителей, характеристик не только технических, эргономических, но и художественно-стилистических. Это понимание может существенным образом отразиться на решении внутренних производственных пространств, особенно зоны торгово-экспедиционной. На характер проектного решения влияют также возрастные и половые особенности рабочих завода. Грамотное решение предлагает серьезное знакомство с технологией производства — от склада металла и комплектующих до сварки, сборки, упаковки и отгрузки продукции, вплоть до понимания особенностей взрывоопасного производства, влияющих на характер применяемых ограждающих конструкций, что, конечно же, влияет на образ, на пластику объемно-пространственного решения.

Эта реальность предполагает осмысленное к ней отношение; она может подавить разнообразием свойств и характеристик, но может, напротив, вдохновлять теми или иными формальными качествами. Для того, чтобы взаимодействовать с этой средой, необходимо изучить ее, точнее не только ее, но и те средовые типы, которые ее определяют. В нашем случае исследовались и делались специальные упражнения по следующим темам: крепостное зодчество России; русская архитектура начала второго тысячелетия; русский конструктивизм; сооружения зари промышленной архитектуры; современная промархитектура.

Третий слой анализа касался той особенности проекта, которая связана с его конкретной сутью. Проект участвовал в конкурсе на использование синтетических покрытий фирмы "Феррари". Это потребовало специального изучения международного опыта использования в строительстве тканевых и вантовых покрытий.

Многообразная информация, собираемая во время предпроектного анализа, открывает проектировщику глаза, прибавляет знаний, дает ориентиры, формирует границы поисков, будит воображение, является фундаментом порождения следующего уровня проектного размышления — стадии "проектная концепция".

"Проектную концепцию" можно сравнить с традиционной для архитектурного проектирования "эскиз-идеей". Разница между ними существенная: если "эскиз-идея" возникает на основе минимальной информации, главным образом на основе прошлого проектного опыта, то "проектная концепция" рождается подготовленной разносторонними анализами, определяет основные творческие "габариты" будущего проекта, то есть его основные функциональные, художественные, про-странственно-средовые ориентиры.

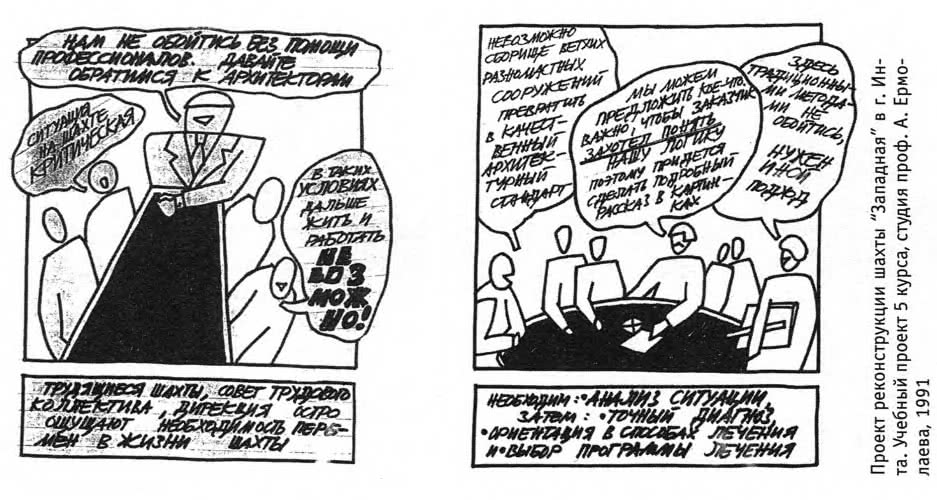

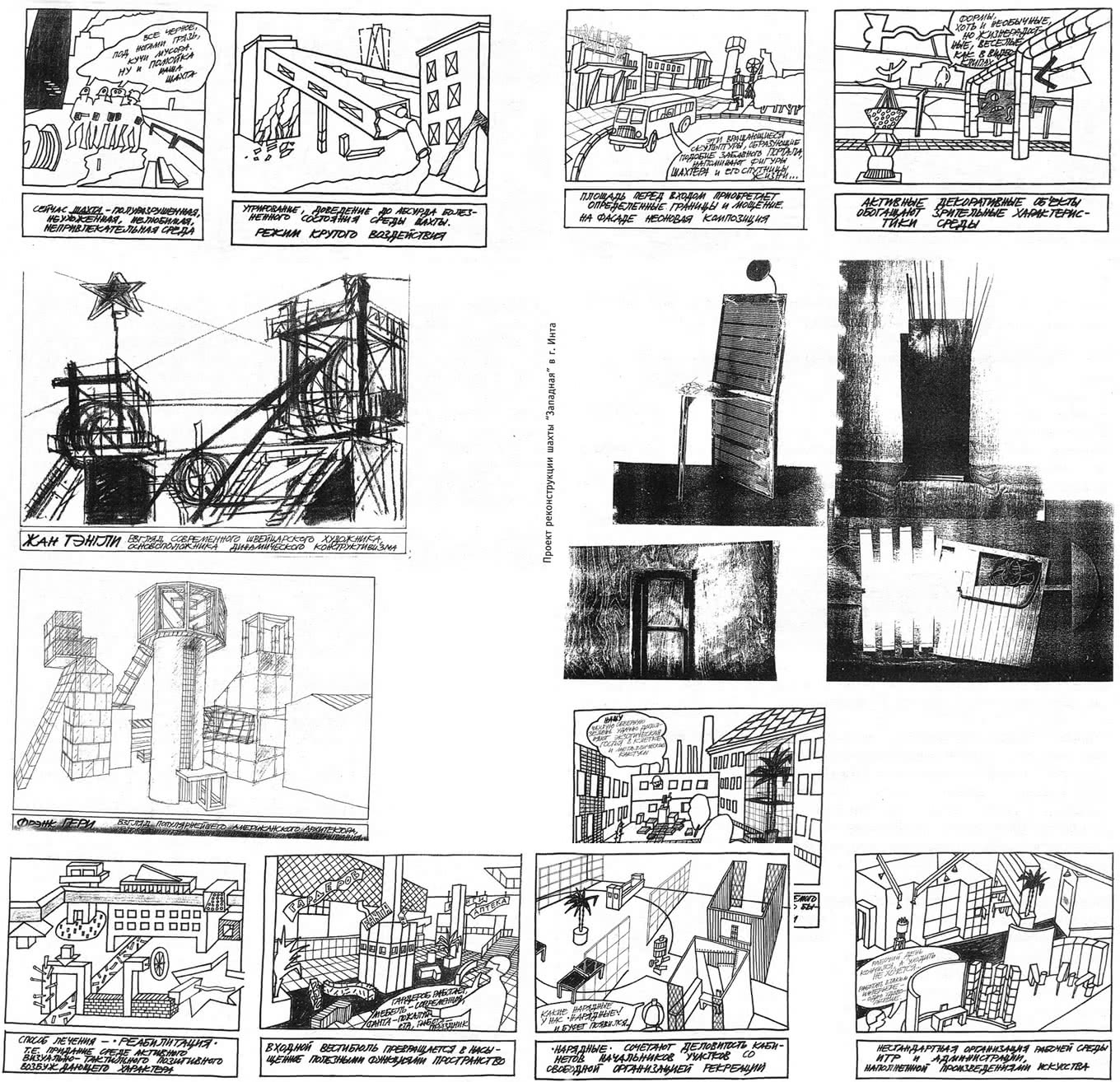

Сначала последовала поездка с группой студентов в Инту, знакомство с шахтой и ее людьми, возможностями руководства и пожеланиями шахтеров. Был проведен анализ, который включал оценку функционального и визуально-художественного состояния среды шахты. Он обнаружил захламленность территории, обветшалость сооружений, визуальную неорганизованность функциональных процессов, отсутствие благоустройства на всех уровнях и заботы об элементарных удобствах шахтеров.

Анализ позволил сделать вывод, что требуется работа по преобразованию среды шахты, которая бы возвратила рабочему утраченное чувство собственного достоинства, гордости, интереса к жизни, т.к. невозможно говорить об улучшении производства без осознания необходимости изменения человека, здесь работающего.

По возвращении в Москву художественная концепция реконструкции среды шахты "Западная" стала темой курсового проекта студентов пятого курса. Работа в группе протекала в пяти микроколлективах авторов, объединенных родственными профессиональными представлениями. Эти группы собрали тех, кого волновали проблемы дизайнерской детали ("Камерные проектировщики"); проблемы применения традиций супрематизма ("Супрематисты"); тех, кто был увлечен геометрией архитектуры ("Неопластицисты"); вопросами использования различных материалов и фактур ("Нутряные органики") и, наконец, тех, кто пытался найти альтернативу надоевшему эстетизированию сегодняшней архитектуры ("Крутые органики").

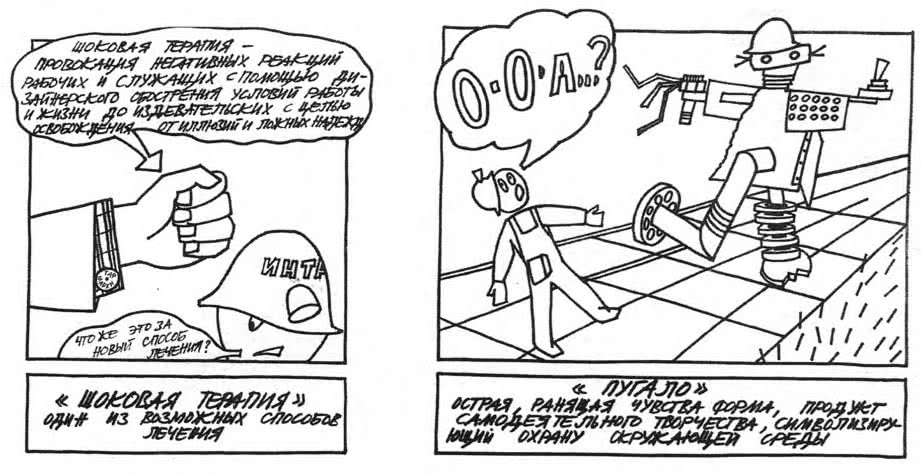

Реанимация — это возвращение шахте визуальной привлекательности и функциональной осмысленности. Для того, чтобы вернуть к жизни шахтные сооружения и еще активнее проявить красоту индустриального духа, в них заложенную, проект предлагал воспользоваться глазами и опытом современных художников-формалистов. Суть подобной методологии заключается в том, чтобы увидеть разнообразные свойства, особенности реконструируемой среды и выбрать для реконструкции те из них, которые в наибольшей степени соответствуют умонастроениям заказчика, предпочтениям проектировщиков, возможностям реализации.

Реабилитация — придание среде активного визуально-тактильного характера, комплекс мероприятий по осовремениванию среды. Реабилитация — более радикальное средство лечения, нежели реанимация, требует больших затрат, творческой активности исполнителей, большей профессиональной подготовки проектировщиков. Реабилитация среды шахты возвращает современному человеку право жить в современном предметно-пространственном окружении.

На основании художественной концепции-эскиза был затем выполнен проект-концепция реконструкции шахты, который представлял собой синтетическую программу мероприятий по реконструкции внешней и внутренней среды, в основе которой лежали метод "шоковой терапии", с активным использованием методов "реанимации" и "реабилитации".

В сегодняшних социально-экономических условиях не приходится говорить о том, чтобы из скопища ветхих сараев сделать "большую архитектуру". Поэтому предложения были ориентированы на то, чтобы минимальными средствами из доступных материалов добиться максимальной выразительности решений.

Проект базировался на принципах "культуры выживания", сформулированных как:

- умение видеть в реальности возможности, а не ограничения;

- способность понимать достоинства и качества ситуации, позволяющие работать именно с ней, не привнося надуманные решения;

- умение извлекать максимальные выразительные возможности из тех материалов и технологий, которые нам доступны;

- использование навыков острого композиционного чувства, позволяющих работать с этими минимальными возможностями;

- переосмысленное отношение к вещам, стремление использовать их многократно в новых ситуациях и контекстах.

Рисунки-комиксы, формой визуализированных диалогов приближающих концепцию к изучающему ее заказчику, — это способ оформления работы, удобный для восприятия и перемещения в пространстве. Процесс же создания концепции протекал очень свободно и разнообразно — в техниках графических, коллаже, рельефе, макете, в виде пространственных инсталляций, возникающих на почве эмоционально-художественного освоения темы, апеллирующего к интуиции и прозрению студента. Показ и обсуждение эскизов часто практиковались в форме экспозиционного жеста в той или иной пространственной ситуации — в аудитории около залитого светом витража или в темном углу, в институтском коридоре, в экспозиционном холле — в зависимости от характера решений. Практика таких выступлений дает возможность работы с определенной средой, ставит выступающего в реальные пространственные условия, тем самым создавая ему сложности и заставляя острее и определеннее формулировать свою идею.

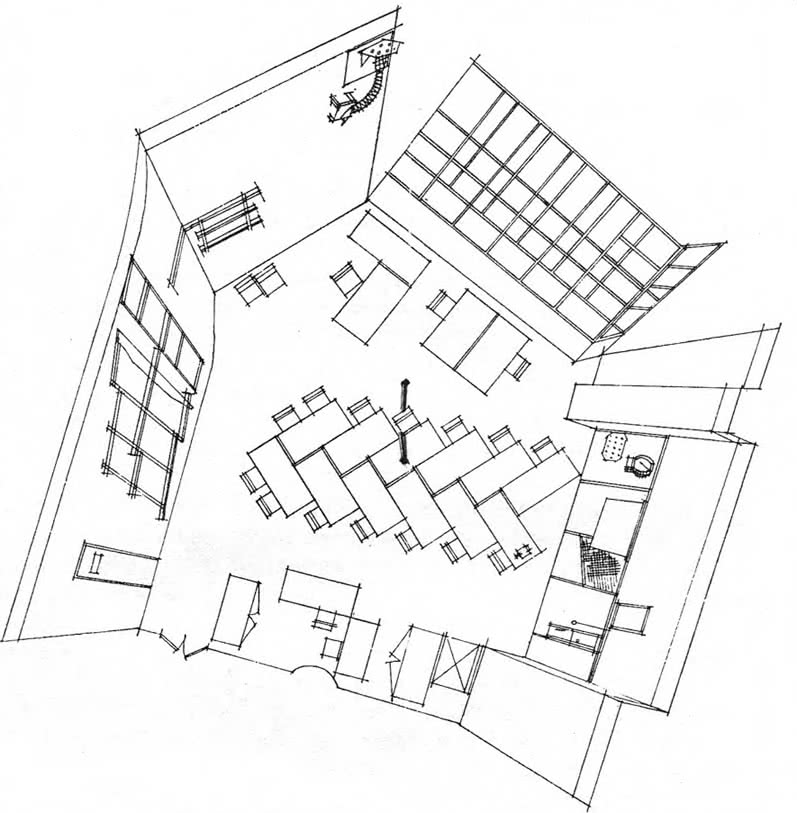

Проект реконструкции помещения кафедры "дизайн архитектурной среды" — еще один пример создания проекта, в котором стадия художественной концепции оказывается сближенной, почти совмещенной со стадией эскизной разработки. С этой работой нас знакомит статья в журнале "Архитектура и строительство России".

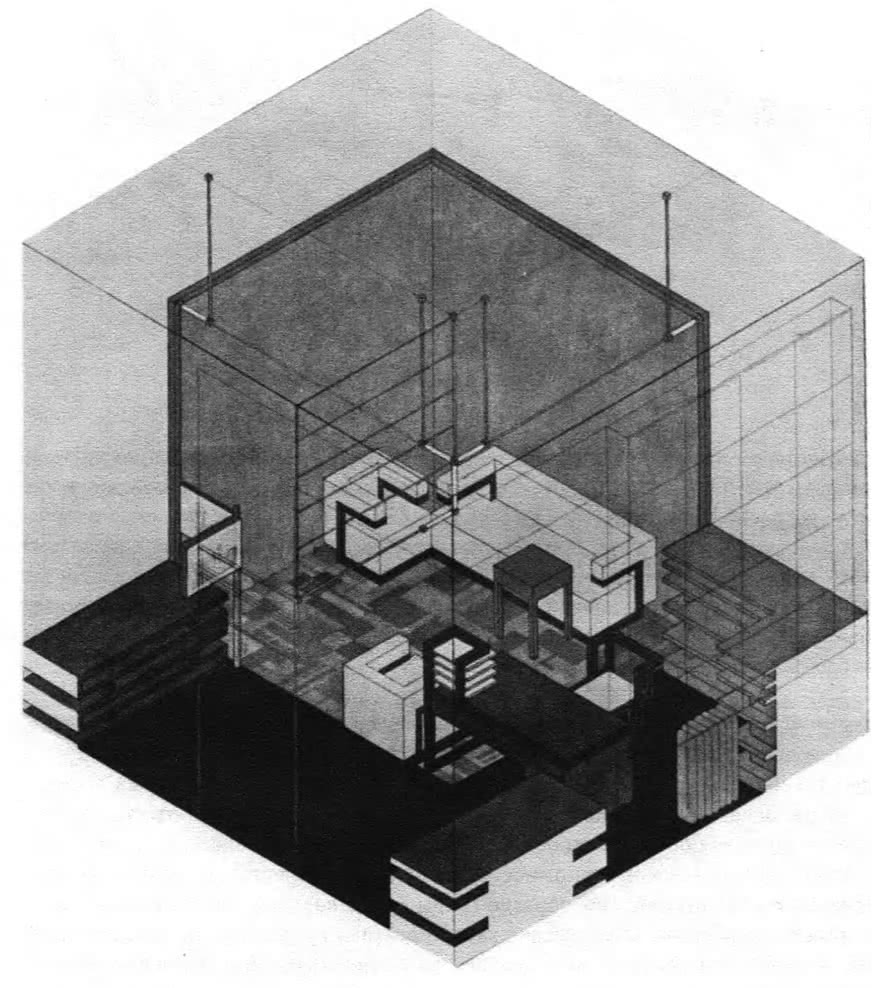

"... за вывеской на двери "Кафедра художественного проектирования (дизайна) архитектурной среды" обнаруживаем залитое светом пространство. Напротив двери огромное окно-витраж. Внешние переплеты канареечно-желтые, внутренние — белые, как и поверхность стен и потолка. Изломанность стены слева подчеркивает плоский рельеф — "стеллаж", носитель деловой профессиональной обновляемой информации. Стена справа, наоборот, почти пустая, микрорельеф ее решается фактурами ткани, металлической перфорации, следов кисти. Интерьер как бы пустой, с минимумом необходимых предметов: в центре огромный стол на все случаи жизни, дальше — стол заведующего кафедрой, стол лаборантки, белый стеллаж для проектов. Зато здесь много предметов вроде бы бесполезных: бывших вольтметров, манометров, деталей различных машин, приборов, холодильников — на стенах, стеллажах, на столах.

Как всякое произведение современного искусства (а интерьер кафедры, конечно же, являет собой яркий пример пространственной пластики), он воспринимается во времени, открывая все новые слои художественной оснащенности. Комфортная световая наполненность этого небольшого помещения постепенно открывает глазу ненавязчиво проявленную белую рельефность стены, продолжающую структурность оконного витража, открывает приятную "кособокость" и милую расчлененность ограничивающих пространство плоскостей. Необходимая функциональность включена здесь в жанр пространственной скульптуры, заостряя ощущение демократизма этой многослойной среды.

Нечасто удается побывать в архитектурном пространстве, доставляющем радость не только при первой встрече с ним. Дальнейшее знакомство открывает, что не только все вместе представляет собой пространственную целостность, но и каждый элемент ее — стена, фрагмент стены, планировка оборудования, цветовое решение — есть ряд осмысленных художественных жестов, заканчивающихся созданием плоскостной либо пространственной картины. Несмотря на подчеркнутую "картинность", рассудочность, вас не покидает чувство абсолютной естественности, немузейности, жизненности. Более того, возникает ощущение атмосферы творческой мастерской. Возможно потому, что сделано все это руками самих студентов кафедры, по их коллективному проекту.

Эта работа делалась в первые месяцы жизни новой кафедры, в период взаимного знакомства студентов и преподавателей, поэтому имела исключительное педагогическое значение. Она дала возможность в реальном деле познакомить студентов с принципами дизайнерского способа мышления.

Во-первых, точное формулирование проектной задачи: прежде всего создание среды своеобразной, необходимой, неожиданной, парадоксальной. Во-вторых, конкретное, чувственное, непосредственное переживание реконструируемого интерьера с его пространственной организацией, живая реакция на эту реальность. В-третьих, реальный учет минимальных производственных возможностей, ведь ограничения заключались не только в отсутствии отделочных материалов, краски, гвоздей, но и времени на производство работ: две недели на проектирование, 10 дней на реализацию. Эта реальность позволила познакомить будущих дизайнеров среды с жесткой системой организации работы двадцати человек на площади в 50 кв.м при одновременном осуществлении различных процессов — разрушения обшивки стен, конструирования стеллажей, смены электропроводки. Но главное, что эта работа позволила познакомить студентов с принципиальной установкой — учиться "открытому проектированию", то есть сочинительству, открытому изменениям условий существования, проектированию с обратной связью, реагирующему на замену отделочного материала, на отсутствие запланированного колера.

В основе коллективной студенческой работы лежат предложения В. Кузьмина по организации жизни света в интерьере, предложения В. Савинкина по активной работе с разными материалами, фактурами, рельефом, а также стремление к парадоксальному, дадаистскому использованию неожиданных предметов и материалов группы Е. Коваля".

Проектирование средовых объектов и ситуаций естественным образом приводит к такой тактике проектирования, когда стадия "проектная концепция" становится определяющей, а нередко исчерпывающей проектное решение, становится, практически, руководством для реализации при авторском надзоре. Это связано с подвижностью реальности, в которой возникает заказ и проектирование, с неустойчивостью ориентиров и неопределенностью производственной базы заказчика, когда условия реализации могут непрерывно меняться в связи с переменной конъюнктурой применяемых материалов, технологий, умелых рук. Наиболее соответствует такой реальности проект, открытый возможностям изменений, в том числе и проект-концепция.

И все-таки, чаще всего, "проектная концепция" в силу своей обобщенности и цельности, позволяющих концентрированно выразить основные функциональные, объемно-пространственные, художественные идеи, нуждается в более подробной разработке, именуемой "эскизный проект".

Эскизный проект учитывает замечания, изменения, возникающие в процессе рассмотрения заказчиком проектной концепции. Эскизный проект опирается на идеи, принятые на стадии рассмотрения проектной концепции. Эскизный проект на новом, более глубоком или, скорее, более детальном уровне учитывает требования к будущему объекту: особенности функциональных процессов; производственно-технологические возможности; особенности, качества используемых материалов и конструкций; своеобразие среды существования будущего объекта; социально-культурные, эстетические характеристики будущих потребителей. Такая работа требует более детального знакомства с существующими общенациональными нормами проектирования, с особенностями местных норм и традиций, знакомства с новой специальной литературой, связанной с социокультурной передовой проблематикой. Работа над эскизным проектом предполагает не просто уточнения и углубления концепции, но сознательное переосмысление на новом уровне основных проектных ценностей и ориентиров, сознательное формирование ситуации "входа в новый поток, избегая омертвляющего вхождения дважды в одну реку."

Таким образом эскизный проект, сохраняя и развивая художественно-концептуальные идеи предыдущей стадии проектирования, подробно, исчерпывающе раскрывает уровни, аспекты задуманного средового объекта. Это: планировочное решение ситуации в целом, объемно-планировочные решения основных объемов, внешнего и внутреннего благоустройства, оборудования интерьера и экстерьера, решение колористической ситуации, искусственного освещения, решение системы визуальных коммуникаций, знаков, указателей, возможно, решение графически выраженного "фирменного стиля". При этом архитектор-дизайнер предлагает конструктивные решения, учитывающие используемые материалы и технологии их обработки и применения.

Архитектору-дизайнеру остается лишь разработать необходимые для ведения строительных, отделочных, оформительских работ "рабочие чертежи". Делает это он сам или привлекает к работе более узких специалистов.

По мере того, как разворачивается работа по реализации проекта, проектировщик втягивается в авторский надзор за ней. Этот последний этап работы дизайнера среды отнюдь не последний по значимости. Зачастую этап требует от него проявления высокого профессионального мастерства, умения находить выход в ситуациях высокого многопланового давления производственной базы, производителей работ, исполнителей, заказчика. Авторский надзор — высшая форма профессионального существования — предполагает наличие у автора определенной творческой позиции, профессиональной мудрости, умение вести диалог с различными, участвующими в общей работе специалистами, находить в себе силы признавать и исправлять свои ошибки, если они обнаруживают себя, и, особенно, если они себя не обнаруживают, но видны автору-профессионалу.