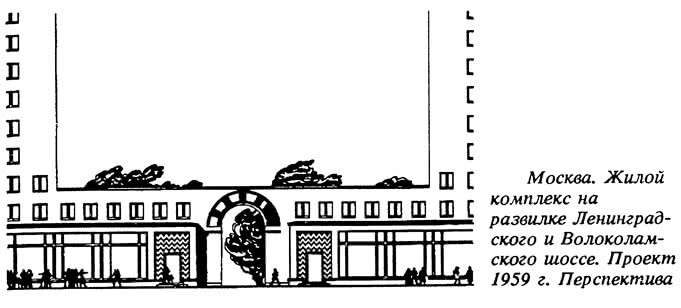

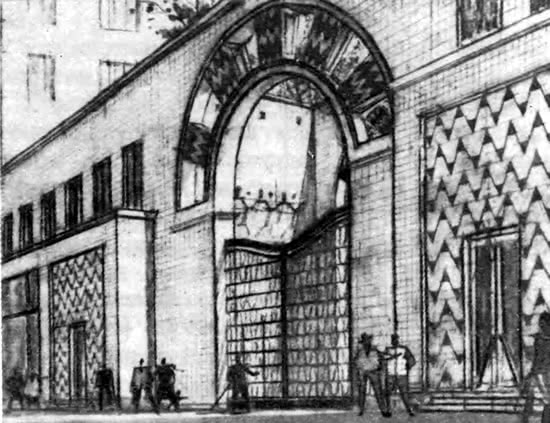

Проектирование и строительство жилого комплекса с торговым и общественным обслуживанием на площади у развилки Ленинградского и Волоколамского шоссе1 совпало с творческим переломом, связанным с общим изменением направленности архитектуры конца 1950-х годов. Лаконичный архитектурный характер этого комплекса еще сохранял некоторые стилистические признаки предшествующего времени. Простые стены, выложенные с применением лицевого керамического кирпича и крупногабаритные поверхности витринного стекла дополнялись диссонирующим архитектурным элементом декоративных арок, соединяющих внутриквартальные пространства с огромным пространством площади.

Новые жилые кварталы были построены на месте деревни, старые дома которой ютились на берегах протекавшей здесь, а затем забранной в подземный коллектор небольшой речки Таракановки. Жители покосившихся деревянных избушек мечтали переехать в благоустроенные городские квартиры.

Скромные возможности жилищного строительства позволили предложить принцип единой крупномасштабной пространственной композиции жилого квартала, архитектура которого почти лишена декоративных украшений, за исключением упомянутых сквозных арочных орнаментированных акцентов.

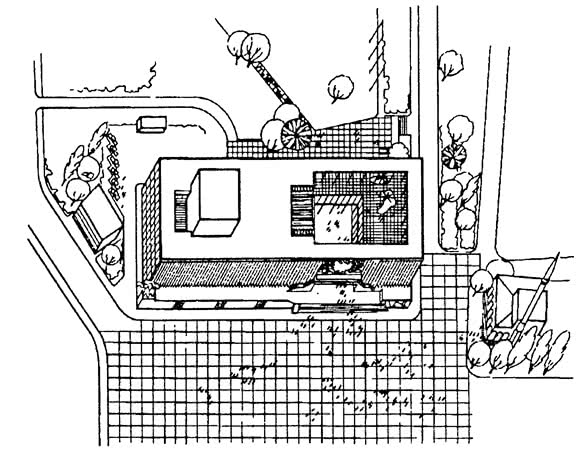

Варианты фронтального размещения жилой застройки, обращенной протяженным фасадом на север в сторону площади, лишенные глубокой пластики и прямого солнечного освещения, были отвергнуты и заменены проектным предложением с меридиональной постановкой четырех жилых корпусов перпендикулярно к магистрали, по торцам объединенных витринным фронтом магазинов. Тем самым значительно улучшилась инсоляция жилых домов и достигался эффект более открытой и более богатой пространственной связи внутриквартальной территории и городской площади. (Этот композиционный прием получил в дальнейшем довольно широкое распространение).

Вскоре с переходом на типовое индустриальное строительство по-существу произошел значительный разрыв традиционной преемственности в архитектуре. Архитекторам предстояло освоить новую, ранее неведомую технологию не только конвейерного производства, но и самих методов проектирования и строительства.

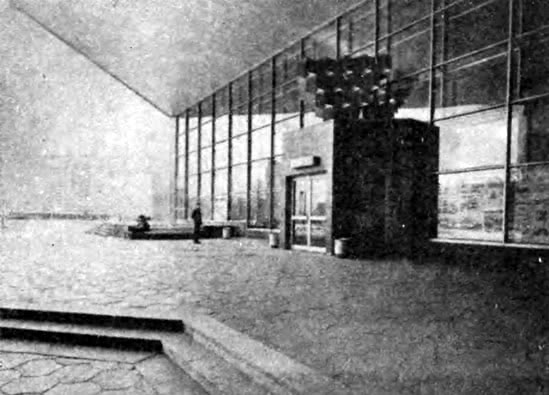

Уже в 1955—1959 гг. в некоторых архитектурных мастерских, в том числе в весьма прогрессивной по своей направленности мастерской К.С.Алабяна велась практическая работа по освоению сборных методов строительства, например разрабатывалось применение эффективных теплоизолированных панелей с алюминиевым покрытием. Проектировались экономичные сборные типовые дома с малометражными квартирами. Был разработан и осуществлен в строительстве проект крытого Ленинградского рынка2 с применением расширяющихся кверху железобетонных опор и широким остеклением. По существу это был "сборный конструктивизм", откровенно обнажающий свою скупую пространственную структуру, лишенную ложных декоративных приемов, "изображающих" архитектуру.

Говоря о личном творчестве этого переходного времени можно упомянуть участие в ряде конкурсов на архитектурное решение крупнопанельных сборных жилых домов, где также проводилась попытка внедрения в массовое конвейерное производство декоративных закладных цветных и рельефных элементов3.

Все эти попытки в те времена не встречали поддержки. В дальнейшем все же получили некоторое распространение плоские цветные керамические раскладки в облицовке панелей. Следует заметить, что некоторые идеи рельефной орнаментации и фигурных фризовых завершений панельных домов также в итоге получили свое осуществление, но однако значительно позже, лишь в конце 1980-х годов (в том числе при новой застройке Тулинской улицы в Москве. Происходил сложный процесс утраты индивидуальных эстетических особенностей жилищной архитектуры — переход к штампу и типовой массовой примитивной образности.

Бескомпромиссный поворот в строительстве, который был совершен к 1960-м годам, заставил строителей отказаться от применения традиционных строительных материалов и традиционных способов возведения зданий. Возобладала идея индустриального развития. Новая проблема не могла не заинтересовать крупных мастеров архитектуры, в том числе таких, как А.Буров, И.Жолтовский и др. Еще с 1940—1950-х годов в той или иной степени делались попытки привнесения индивидуальных черт во внешний облик сборных жилых домов заводского изготовления. Известен практический эксперимент В.Блохина и А.Бурова с применением рельефных угловых квадров и цветной облицовки в крупноблочных домах, а также экспериментальный крупноблочный жилой дом на Ленинградском проспекте с применением ажурных бетонных панелей в кухонных лоджиях. Особую страницу в своем творчестве вписал И.Жолтовский, предложивший серию типовых крупнопанельных жилых домов, где он разделил процессы заводского изготовления простых гладких панелей как основного массового материала и изготовление более сложных фигурных, фризовых элементов, завершающих здание.

К этому следует добавить, что при поставках на строительную площадку одного, двух подобных типов жилых домов полностью исключалась возможность сколько-нибудь художественно осмысленно компоновать городское пространство. Понятие — архитектура — попросту было выведено за скобки, как явление, мешающее процессам скоростного, массового жилищного строительства.

Затяжной период "примитивизма", хотя и сыграл определенную положительную роль в ускорении процесса ликвидации острого жшщщного кризиса, а также в становлении впервые появившегося в стране конвейерного промышленно-строительного производства, однако не позволял сколь-нибудь положительно говорить об архитектуре.

Утрата художественной выразительности типовыми зданиями, отсутствие их пластического разнообразия лишали массовую индустриализированную архитектуру необходимых образных средств для создания градостроительной пространственной архитектурной композиции. Архитектура лишилась возможности пространственного, эмоционального, эстетического воздействия на человека.

Это противоестественное состояние затянулось на два—три десятилетия.

Удалось ли в какой-то мере московским архитекторам в условиях индустриальной машинной архитектуры подхватить или развить хотя бы некоторые характерные московские принципы архитектурно-пространственной композиции?

Новые жилые районы, каждый с населением до 100 тыс. жителей и более, могли быть построены в чрезвычайно короткие сроки (жилой район за одно десятилетие) только при заводских индустриальных методах домостроения. При этом темпы такого строительства постоянно возрастали. Казалось бы, у современных архитекторов возникали необыкновенные прижизненные возможности творчески оперировать гигантским планировочным и объемным материалом для создания крупнейших архитектурно-пространственных, композиционно и художественно выразительных новых городских образований, новых все более и более совершенствующихся видов искусственной среды обитания. Развитие конкретного города — Москвы открывало новые возможности сохранения типично московских архитектурно-пространственных традиций.

Так или иначе, но новые реальные масштабы строительства казалось открывали необыкновенные возможности для создания крупных пространственных и даже ансамблевых архитектурнокомпозиционных образований, в массе своей способных эмоционально и эстетически воздействовать на человека. Органическое сплетение взаимосвязанных архитектурных пространств и объемов порождало совершенно новый вид структурных градостроительных композиций.

Немаловажно проанализировать, в какой степени эти годы стали годами упущенных возможностей, и, если это так, то каковы же были причины. Какие препятствия и какие возможности сопутствовали энтузиазму и мастерству архитекторов, вставших на трудный неизведанный путь создания новой массовой индустриальной архитектуры второй половины XX столетия?

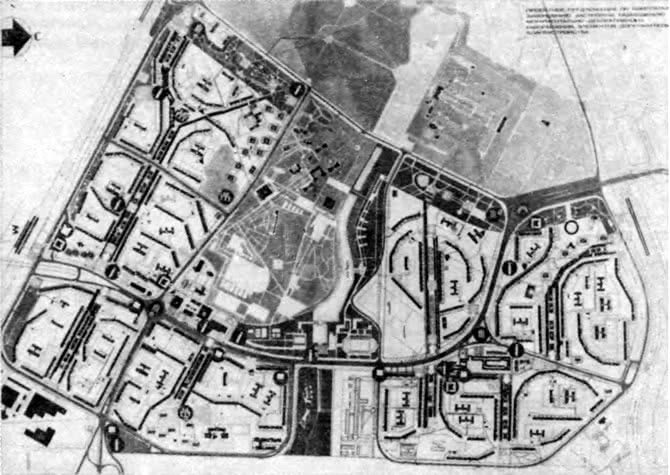

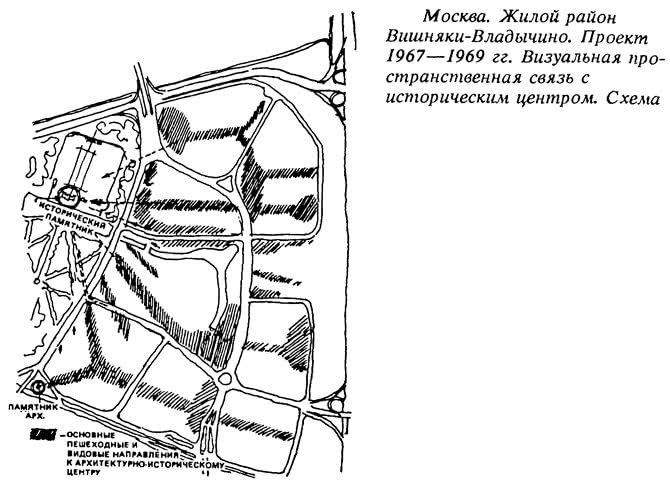

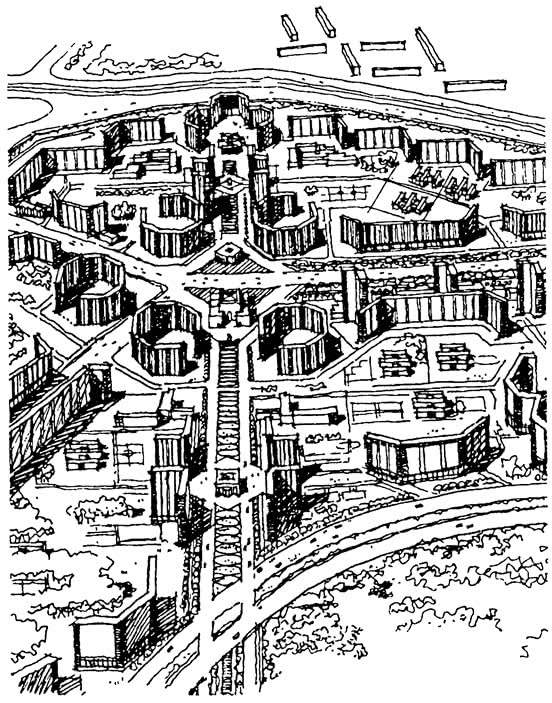

В авторском коллективе одной из мастерских Моспроекта-1 разрабатывался проект жилого района Вешняки-Владычино (на 150 тыс. жителей)5 в восточном секторе Москвы вблизи парка бывш. усадьбы Шереметевых — Кусково. К началу строительства в 1969 г. выбор ограничивался двумя-тремя типами жилых домов, одним типом школьных и детских учреждений и ограниченным набором торговых и культурно-бытовых одноэтажных зданий.

В одной из книг по вопросам архитектурной композиции пространственная организация этого крупного жилого района охарактеризована следующим образом: "Композиция жилого района Веш-няки-Владычино позволяет говорить о нем, как об одном из наиболее значительных явлений в советской архитектуре последнего периода. Однако былб бы ошибкой увидеть здесь лишь мастерство применения тех или иных средств композиционного решения локальной градостроительной задачи. Гораздо большее значение имеет общая идея, положенная в основу композиции этого жилого образования, с нашей точки зрения одна из наиболее плодотворных и перспективных концепций современного градостроительства. В отличие от большинства решений других московских новых жилых массивов, Вешняки-Владычино — не замкнутый в себе, обособленный архитектурный ансамбль "город в городе"...6

Дело в том, что, понимая практическую безнадежность повышения архитектурного своеобразия и выразительности отдельных зданий при существовавшем состоянии заводской строительной индустрии, авторы проекта сосредоточили свое внимание на изыскании пространственного своеобразия, исходя из архитектурно-пространственной сущности архитектуры.

Пользуясь этим методом, архитекторы попытались преодолеть безликость типовых характеристик массовой застройки. Само собой разумеется, что более значительных качественных, эстетических показателей можно было бы достичь при более высоких внешних эстетических характеристиках архитектуры и дизайна всех составных частей общей композиции.

Композиция этого жилого района не могла быть индивидуализирована за счет архитектурного своеобразия отдельных домов. Не только жилые, но и общественные, и торговые здания строились по типовым проектам и в крайне редких случаях — экспериментальным.

Оставался один путь достижения своеобразия облика района — индивидуализация объемно-пространственного композиционного приема, индивидуализация общей структуры жилого массива.

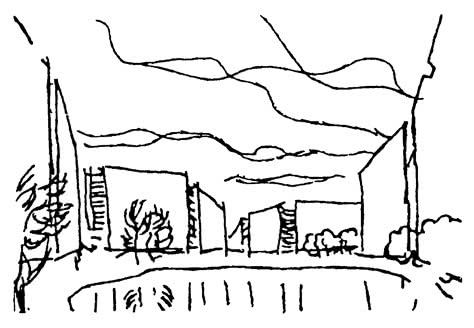

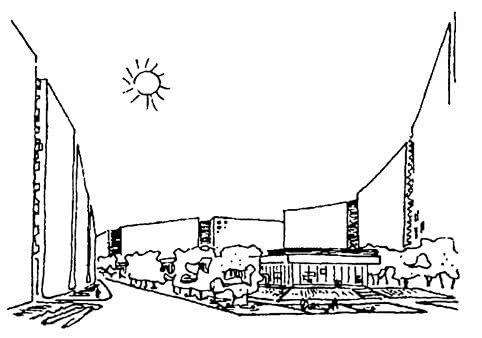

Решая композицию, необходимо было мыслить не столько фасадами, сколько объемно-пространственными категориями. По-существу, создавалась пространственная система крупных городских интерьеров под открытым небом. Положение, в известной степени, спасала специально разработанная соединительная вставка со сквозным проездом, благодаря которой сблокированные девятиэтажные типовые корпуса, теряя свою самостоятельность, приобретали изогнутые линейные формы жилой застройки, огибая целые рощи, позволяя сохранить деревья, организуя большие озелененные дворовые пространства, предназначенные для отдыха населения, а также для размещения школ и детских садов. Пространства различного функционального значения не изолировались друг от друга, свободно соединялись, пронизываясь системой сквозных пешеходных связей. Достигались непрерывность зрительного восприятия, беспрерывное развитие единой архитектурно-пространственной темы.

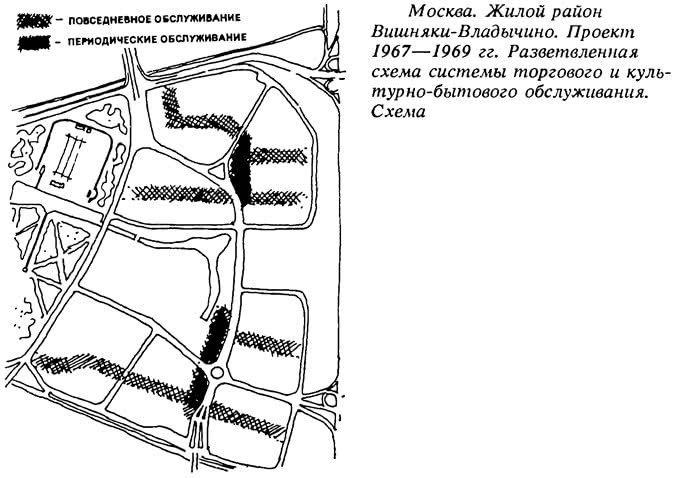

Еще при согласовании проекта нужно было преодолевать неуверенность в реальном осуществлении идеи полного исключения магазинов из первых этажей жилых домов с выделением всех форм повседневного обслуживания в самостоятельные линейные пассажи — своеобразные торговые ряды вдоль озелененных бульваров, ведущих к более крупным торговым и общественным центрам. Даже простая дополнительная вставка со сквозным проездом в первом этаже, позволяющая соединять типовые корпуса, вызывала неоднократные возражения.

После утверждения проекта домостроительный комбинат дважды пытался отказаться от выполнения сборных элементов вставок под разными предлогами и даже тогда, когда фундаменты под жилые корпуса уже были заложены. Процесс проектирования и согласования проекта порою принимал драматический характер. Ставилась под удар сама идея пластического, пространственного решения общей планировки нового района.

Композиционные особенности этого жилого района заключаются, в основном, в следующем:

- конкретное развитие основных градостроительных принципов, заложенных в схеме генерального плана развития Москвы в восточной части города;

- включение в композицию специфических ландшафтов и природных особенностей, в том числе максимальное сохранение ценных зеленых насаждений и дальнейшее развитие системы существующих прудов;

- включение существующих парков в единую взаимосвязанную систему общественного и внутриквартального озеленения;

- живописные приемы жилой застройки, соседствующей с Кусковским парком, отказ от жесткой прямоугольной планировки;

- создание видовых и пешеходных направлений к ансамблю Шереметевского дворца на основе ранее сложившихся в окружающей природной среде;

- разработка традиционно-моковских планировочных приемов — организация торговых рядов и зеленых улиц-бульваров для пешеходов;

- попытка тактичного построения композиции жилого района по отношению к историческому ансамблю Кусковского парка и Шереметевского дворца;

- принцип непрерывного развития объемно-пространственной композиции застройки жилой территории с непрерывной взаимосвязью ряда образуемых пространств, где пространство — главный элемент композиции.

Неотъемлемой частью общей объемно-пространственной градостроительной структуры стала глубоко проникающая в жилую застройку разветвленная система линейных общественно-торговых и культурных центров, сфокусированных на главной транспортной магистрали жилого района в крупные узлы, где расположены культурные и зрелищные сооружения. Здесь же разместятся в дальнейшем имеющие акцентно-силуэтное значение высотные жилые дома. Район состоит из двух подрайонов, соединенных большим зеленым пространством с новым обширным прудом и резервной спортивной зоной.

Линейные центры — своеобразные "торговые ряды", совмещенные с пешеходными бульварными направлениями, мощенные плитами площадки и подиумы у крупных общественных зданий, озелененные дворовые пространства и набережные водоемов привлекают к себе внимание местами постоянного общения местного населения.

Свободная планировка 1960-х годов считалась едва ли не панацеей от всех бед, связанных с упрощением массовой индустриальной жилой архитектуры. Живописная непринужденность в расстановке домов в пространстве предполагала естественную связь искусственной и естественной среды, наилучший способ сохранения существующей зелени, смягчение и растворение в природе примитивно-жестких форм архитектуры, получение наиболее благоприятных, созданных по всем нормам санитарии и гигиены, правилам инсоляции и сквозного проветривания условий для жизни человека. Лозунг создания "городов-садов" и "солнечных городов" стал своеобразным теоретическим "прикрытием" примитивной архитектуры.

По мере некоторого совершенствования индустриальной архитектуры появились тенденции к большей геометризации, "классической конкретизации" архитектурно-пространственной композиции новой городской среды.

Индивидуализация образа индустриальной архитектуры — сложная проблема. Прежде всего это связано с отсутствием надлежащей гибкости, с инерцией строительного производства. Однако фактор времени, перестроечные процессы, происходящие в обществе, культуре и искусстве, строительстве вызывали определенные перемены.

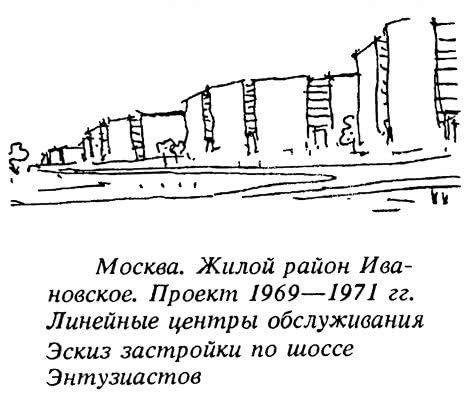

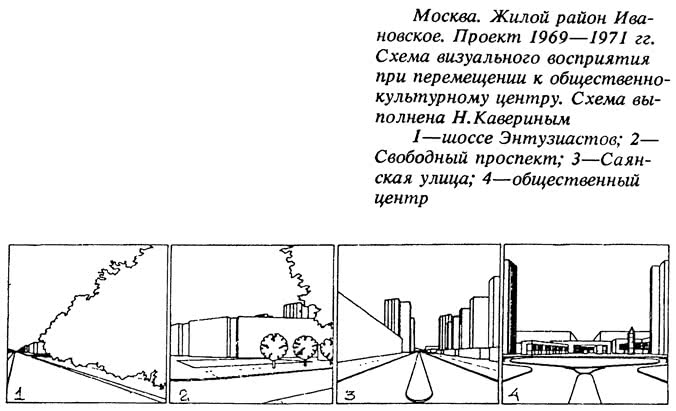

Однако в отличие от свободной композиции жилого района Вишняки-Владычино с его "перетекающими" пространствами, живописно изгибающимися протяженными корпусами, формирующими пространства, создающими нескончаемую смену зрительного восприятия при перемещении человека, почти полном отсутствии строгой геометричности при некоторой неопределенности объемно-пространственных образований, при общей тенденции к растворимой незаконченности на внешних границах жилого района, а также при почти полном отсутствии строгого метрического шага, жилой район Ивановское, несмотря на внешнее сходство, имеет свои отличительные композиционные черты.

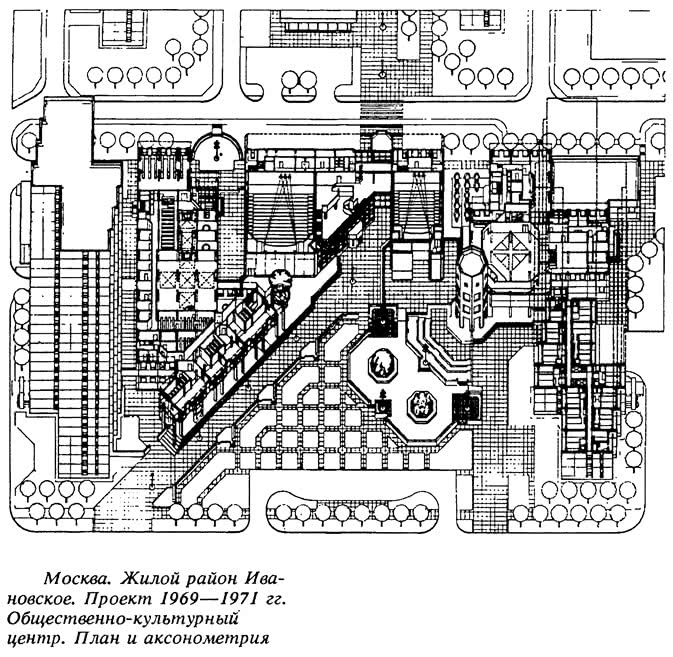

Жилой район в своих границах компактен и вписывается в квадрат. Две взаимноперпендикулярные магистрали Т-образно соединяются в центре района. Здесь образуется общественно-культурный и торговый центр, протяженные одноэтажные разветвления которого входят систему культурно-бытового обслуживания и пешеходных связей всего жилого района.

Протяженные корпуса жилых домов с изогнутым в плане контуром формируют внутриквартальные пространства, защищенные от северных ветров. Их закругления составляют метрический ряд вдоль шоссе Энтузиастов. Метрический ряд образуют и 16-этажные жилые дома, подчеркивая значительность главного лучевого направления с пешеходной связью жилого района с Терлецким парком — зеленой зоной отдыха населения, с его вековыми деревьями и многочисленными прудами. Во внутриквартальных взаимосвязанных пространствах также организуются небольшие зоны отдыха, размещаются школьные и детские учреждения. Композиционное значение общественного центра подчеркивается высотными 22-этажными жилыми домами.

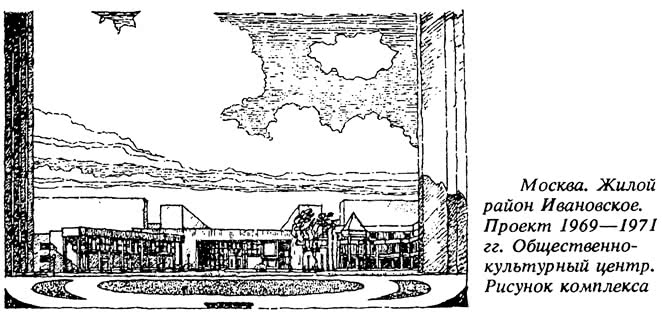

Главным ядром центра служит группа зданий, в которую входят двухзальный кинотеатр "Саяны", библиотека для взрослых и детская библиотека, книжный магазин, молодежный культурный центр, с кафе, игровыми и танцевальными залами и другими помещениями.

Характерной особенностью общественного центра стало приближение его архитектуры к масштабу человека. Наряду с попыткой индивидуализации индустриальной архитектуры здесь проводится идея создания комплекса общественных зданий, формирующих композиционно единую объемно-пространственную масштабную среду для различных форм общения местного населения. С этой же целью в композицию введены сквозные проходы, пронизывающие объемы, создающие впечатление взаимосвязанности интерьера и экстерьера, единства внутреннего и внешнего "уличного" пространства.

В этом случае играет немаловажную роль соразмерность частей композиции к целому. Этому способствует и включение в композицию фактурных контрастов и многоцветия в отделке фасадов корпусов — зеленого в библиотеке, красного в кинотеатре, синего и красного в Молодежном центре. Все эти цвета соседствуют, не соприкасаясь, разделенные нейтральными серыми, коричневатыми тонами. В кинотеатре красно-рябиновый цвет проникает внутрь здания, в фойе, став активным элементом объединения экстерьера и интерьера. Этот прием и огромный стеклянный витраж как бы размывают границы "улицы" и внутреннего пространства.

Можно заметить, что прием сквозного пронизывания здания, наподобие кинотеатра "Саяны" в Ивановском центре имел место и в 1959 г. в конкурсном проекте Дворца культуры в Тиране, Албания, разработанном в той же мастерской Моспроекта-19.

Устройство трибун с поднимающимися к ним лестницами, крупный барельеф на плоской стене, высокий цоколь и объемная скульптура были призваны усилить контрастную выразительность геометрически строгого композиционного приема.

Нетрудно убедиться, что несмотря на схожесть приведенных пространственных приемов, они привели к совершенно противоположным масштабным и эстетическим результатам, способствуя своеобразному выражению архитектурной образности, соответствующей назначению, месту и времени.

На опыте строительства расположенных относительно близко друг от друга на востоке Москвы трех районов, проектировавшихся в коллективе одной мастерской Моспроекта-1 — Вешняки-Владычино, Ивановское и Ново-Косино, — можно проследить путь изменения тенденций в творчестве архитекторов от свободной пространственной композиции к геометрической конкретности, не отрицающей приемы крупного ритма и симметрии в развитии взаимосвязанных пространств, в известной мере по форме напоминающих приемы классики и барокко.

Проводится более решительный отказ от принципов свободной планировки, допускающей композиционные неопределенности и случайности — переход к организованности и более компактной геометрической определенности в застройке, а также повышение плотности и приведение к соразмерности внутриквартальных и уличных пространств, при организации пешеходных связей с внешней средой с устройством озелененных бульваров.

Объемно-пространственные контуры застройки принимают округлые, апсидообразные, несколько барочные очертания, позволяющие добиваться необычных, ранее не свойственных для индустриально-типовой архитектуры эстетических впечатлений. Происходит дальнейший отход от жестких прямоугольных форм к более пластичному формообразованию в застройке.

Замкнутость этого нового района в границах, не позволяющих его дальнейшее расширение, позволили придать конкретную законченность его общей объемно-пространственной композиции. Однако идея повышения этажности к периферии от исторического центра Москвы вступает здесь в некоторое противоречие с открывающимися возможностями связи с подмосковной природой — при малоэтажном, коттеджном или разноэтажном строительстве.

Застройка новых московских жилых районов имеет свою длительную и сложную историю, еще не получившую объективной оценки. В практике строительства заметно развитие весьма различных тенденций.

Эспланада центра, подчеркнутая метрично повторяющимися жилыми домами повышенной этажности, завершается крупным общественным зданием и высотной гостиницей по оси пространственной композиции.

В этой работе получила развитие градостроительная тенденция 1970-х годов с укрупненными объемами многоэтажных жилых домов и широкими пространствами площадей и магистралей, придающими всему жилому району мажорный характер. Использование преимущества рельефа местности, открытая пространственная связь с окружающим подмосковным ландшафтом, применение цветной облицовки зданий дополняют своеобразие этого района. При решительном отказе от принципов свободной планировки авторами проекта сделана попытка создания ансамбля на индустриализованном материале жилой застройки.

Формирование сложных городских пространственных систем — крупных жилых и общественных структур снизило значение отдельного дома как самостоятельной законченной композиции, органически вбирая, вкомпоновывая его объемы и функции в общую структурную пространственную композицию.

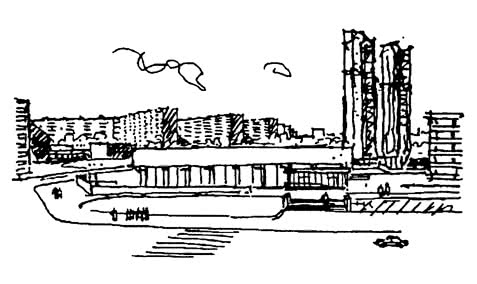

На международном конкурсе 1972 г. на крупный жилой район Гоцлав на реке Висла в Варшаве (на 100 тыс. жителей)12 авторы предложили создать единую крупную пространственную структуру, способную вместить в себя все функции, намеченные конкурсной программой. Это тип жилого и общественного городского образования уже нельзя рассматривать как обычный жилой район, составленный и скомпонованный из отдельных домов. Весь объемно-планировочный материал, вобравший в себя жилые, торговые, общественные, культурно-бытовые, учебно-воспитательные и другие функции представляет из себя единую композиционно связанную архитектурно-пространственную структуру.

Транспортные и пешеходные коммуникации, организованные на разных уровнях, пронизывают и связывают всю композицию, размещенную вдоль набережной Вислы. Разветвленная система обслуживания охватывает всю структуру, включая спортивно-зрелищный центр, устройство водоемов, благоустройство и озеленение.

Подобные направления начинают преобладать не только в проектной (особенно в конкурсной), а и в реальной строительной практике, в том числе архитекторов и строителей стран Прибалтики, или в новых жилых районах Минска.

В Москве в районе Южное Бутово также проектируется разноэтажное строительство от двухэтажных коттеджей до многоэтажных домов в монолитных конструкциях.

Быстропротекающие процессы демократизации в нашей стране приводят к переоценке всего ранее сделанного, и как следствие — к новым принципам организации среды обитания. Настойчиво проявляется тенденция масштабного сближения жилой среды и живущего в ней человека, т.е. идет отказ от удручающей несоразмерности. Повышение этажности перестает быть критерием выхода жилой площади и повышения архитектурной выразительности. Подвергаются сомнению и экономические выводы, связанные с использованием дефицитной городской земли при общем повышении этажности, они становятся весьма противоречивыми при размещении жилья на свободных пригородных территориях с их открытым природным ландшафтом. Продолжающийся устойчивый выбор "импозантной многоэтажности" — не только следствие, но и причина определенной творческой инерции, порожденной отживающей привязанностью к показному величию, он поддерживается и консервативностью строительного производства, не склонного к нововведениям, к переходу к более гибким и совершенным технологическим способам изготовления сборных элементов.

Однако далеко не безразлично для каждого человека, жить ли ему в коттедже, в живописно организованной малоэтажной жилой среде, или он должен всем своим существом вписаться в одну из клеточек многоклеточной жилой структуры.

Право частной собственности на землю и приобретение жилья для личного пользования может оказать серьезное влияние на дальнейший выбор характера жилой застройки.

Примечания

1. Архитекторы В. Лебедев, Д. Канатов, К. Развадовская. Проект 1959 г.

2. Архитекторы В. Лебедев, И. Волков. Строительство 1959 г.

3. Проект крупнопанельного жилого дома. 1953. Архитекторы В. Лебедев, П. Штеллер.

4. КОПЭ — компоновочно-планировочные элементы. Архитекторы А. Рочегоз, О. Ширяев (руководители авторского коллектива), М. Былинкин, А. Гордон, Л. Вайсман, В. Карганов, А. Пятецкий, В. Марин, В. Ферштер. 1979—1982.

5. Жилой район Вешняки-Владычино. Проект детальной планировки. 1966—1968. Архит. В. Лебедев совместно с архитекторами А. Арановичем, М. Голубевой, А. Цивьяном, инж. Л. Цофнас и др.

6. Кириллова Л.И. Композиция архитектурного пространства // Мастерство композиции: Пространство, пластика, ансамбль. — М., 1983.

7. Архит. В.Лебедев совместно с П. Арановичем, М. Голубевой, А. Цивьяном, Э. Яворским, инж.-экон. Л. Цофнас. Проект 1970 г.

8. Архит. В.Лебедев совместно с Н. Кавериным, А. Цивьяном, Б. Шабуниным. Проект 1979—1985 гг.

9. Архит. В. Лебедев, совместно с С. Марковским, П. Павловым, М. Рябовой, М. Шульмейстером. Соавторы: Г. Балбачан, Е. Башкирова, И. Юмашева, инженеры Д. Абрамов, В. Шустров.

10. Проект детальной планировки и застройки жилого района Ново-Косино. Архит. В. Лебедев совместно с А. Цивьяном, М. Голубевой, С. Палладиным, К. Богачевым, В. Пальцевым, инж.-экон. Л. Цофнас и др. 1983 г. Осуществляется с корректировкой архит. Ю. Баданова. 1985—1986 гг.

11. Жилой район Ясенево. Архит. Я. Белопольский, совместно с Ф. Гажевским, А. Рочеговым, И. Провоторовым и др. Моспроект-1. 1975—1980-е годы.

12. Архит. В. Лебедев совместно с Е. Ассом, Л. Волчком, Ю. Кубацким, А. Лариным, А. Цивьяном, И. Чаловым, Э. Яворским. Премия министра строительства ПНР.