Для установки пролетных строений с ездой поверху необходим достаточный строительный просвет между верхом подмостового габарита и отметкой проезжей части по профилю проектируемой линии.

Наличие такого строительного просвета встречается обычно при трассировании дороги в горной местности на переходах с высокими берегами, через узкие долины с крутыми склонами, овраги и т. п.

Вследствие ограниченности применения сквозных пролетных строений с ездой поверху в настоящее время нет действующих типовых проектов этих конструкций.

В 1931—1934 гг. Гипротрансом НКПС были разработаны типовые пролетные строения со сквозными фермами для железнодорожных мостов с ездой поверху для пролетов от 27,0 до 55 м, рассчитанные под нагрузки Н7 и Н8 (рис. 177). В пролетных строениях l = 27,0 и l = 33,6 м расстояние между осями ферм было назначено равным 2,2 м; при l = 45,0 м это расстояние было равно 3,0 м; при l = 55 м — 4,0 м.

В уровне верхних и нижних поясов размещались продольные связи, а в плоскостях стоек — поперечные крестовые связи.

Для повышения устойчивости узких пролетных строений пролетами 27,0 и 33,6 м нижним поясам ферм придано полигональное очертание. При этом сократилась длина наиболее нагруженных сжатых опорных раскосов.

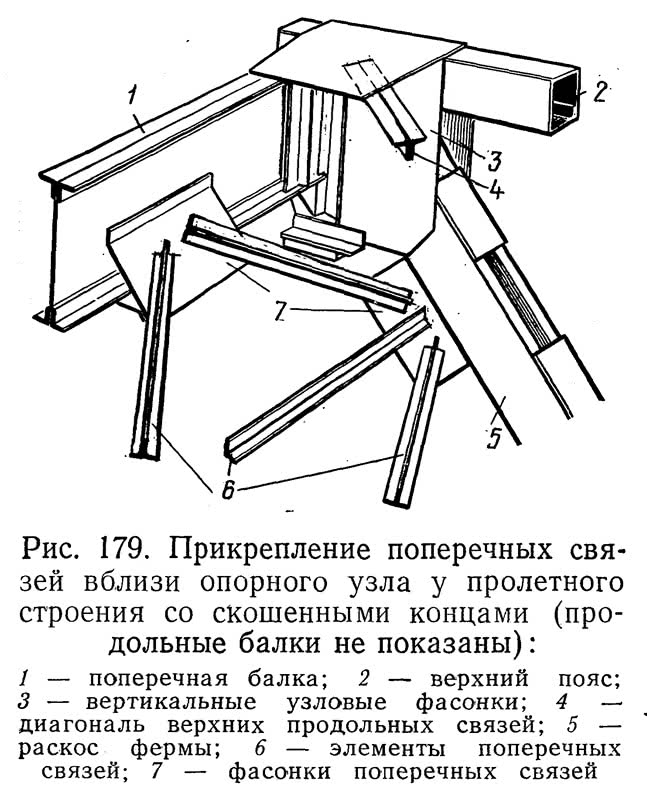

Для повышения жесткости связей крайняя поперечная балка объединена здесь с распоркой поперечных связей. Узловая фасонка связей имеет перегиб в месте прикрепления к балке.

У большинства пролетных строений в фермах исключены подвески. Их наличие в пролетном строении l = 55,0 м объясняется значительным расстоянием между основными узлами (11 м), при котором может потребоваться развитие сечений элементов нижнего пояса с целью соответствия нормам гибкости для растянутых стержней, а также для сокращения дополнительных напряжений от собственного веса стержней. Включение подвесок в систему решетки ферм при езде поверху может быть оправдано и в случае навесного метода сборки ферм, когда нижние пояса оказываются сжатыми и требуется сокращение их свободной длины.

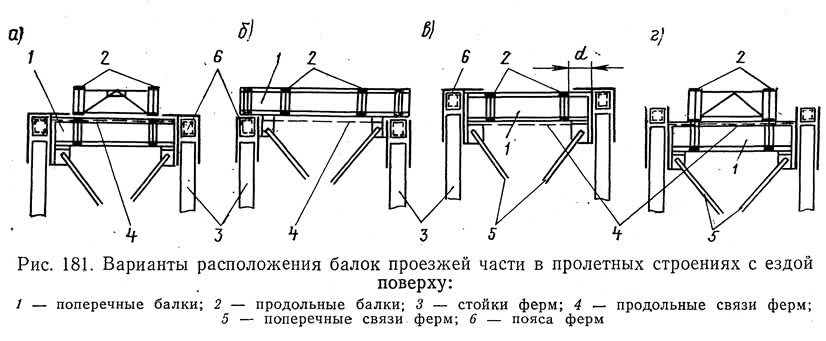

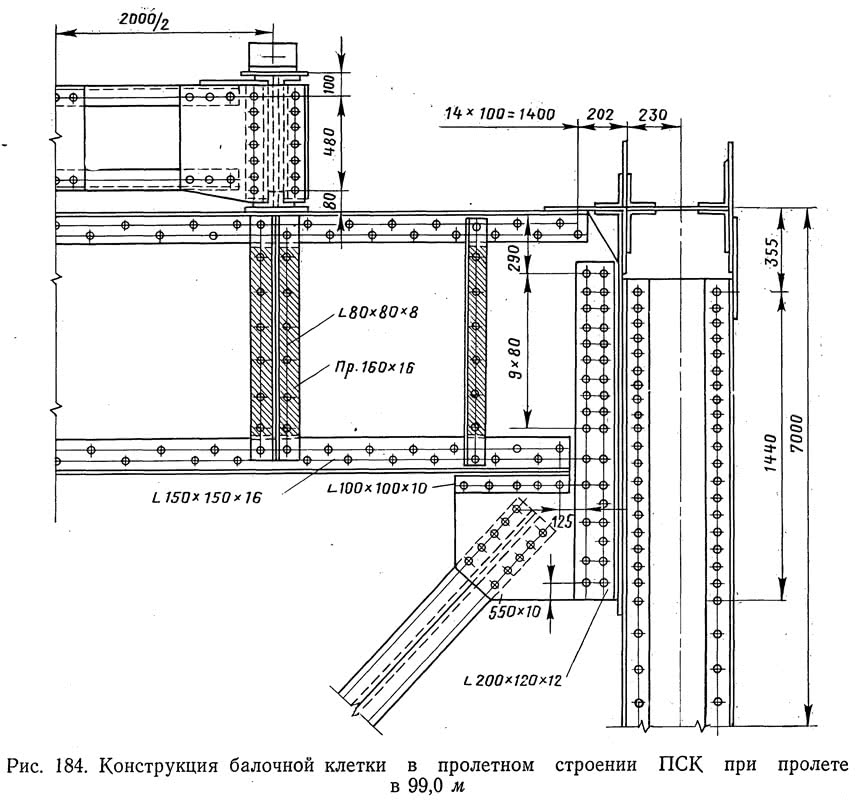

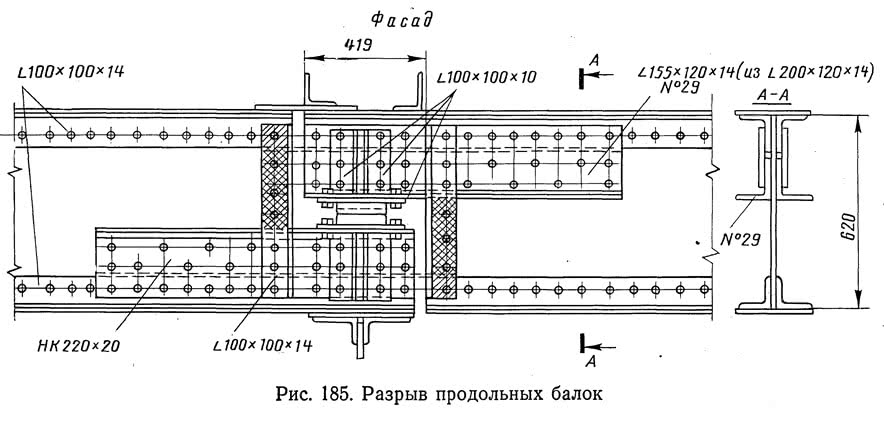

Ярусное расположение балок позволило упростить их сопряжение, сократить число монтажных стыков у продольных балок, которые назначены через каждые две панели, и удобно расположить верхние продольные свйзи главных ферм в плоскости их поясов. Для сокращения свободной длины диагоналей продольных связей их можно подвесить к нижним поясам продольных балок. Поперечная балка надежно выполняет роль распорки продольных и поперечных связей.

Для удобной установки поперечной балки на монтаже и упрощения конструкции прикрепления ее к фермам целесообразно назначать сечения верхних поясов «гладкими» — без выступающих наружу горизонтальных полок уголков (см. рис. 181).

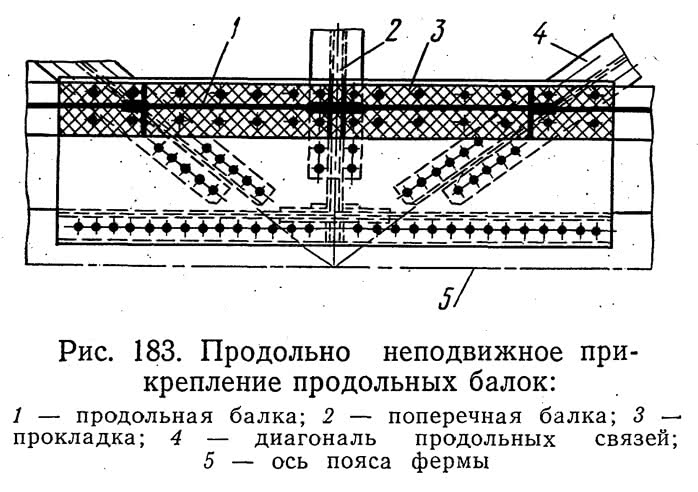

В прикреплении поперечной балки к главным фермам удается исключить работу монтажных заклепок прикрепления на отрыв головок, используя узловую фасонку продольных связей в качестве «рыбки».

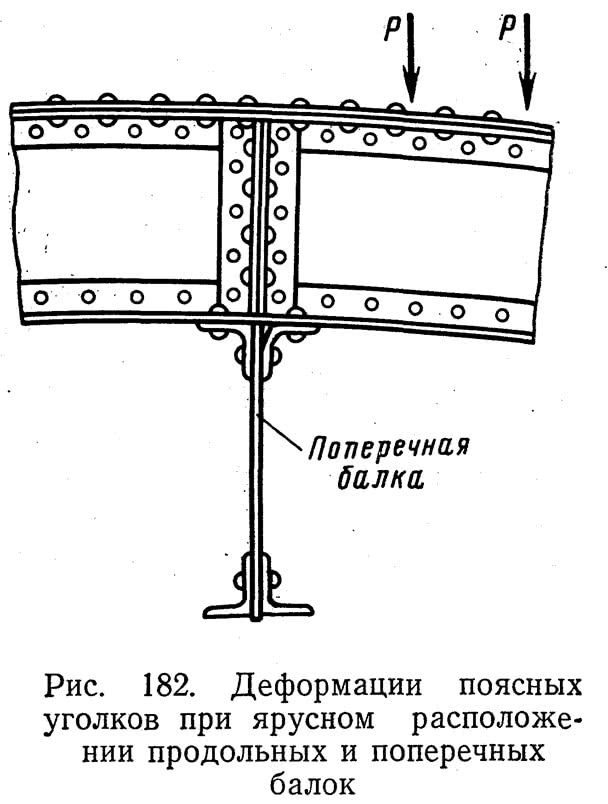

В остальных местах опирания продольных балок на поперечные их скрепление осуществлено на обычных болтах, причем отверстия для болтов в поясах продольных балок сделаны овальными, чтобы создать возможность смещения поперечных балок относительно продольных и исключить изгиб поперечных балок в горизонтальной плоскости при деформациях поясов главных ферм.

Устройство балочной клетки в пролетных строениях с ездой поверху может быть и иным. Например, продольные и поперечные балки назначают одинаковой высоты и располагают в одном уровне над поясами главных ферм (рис. 181, б).

При таком расположении балочной клетки прикрепление продольных балок к поперечным может быть выполнено так же, как и в пролетных строениях с ездой понизу — с помощью «рыбок» и уголков прикрепления, что является надежным и не очень сложным. Однако при этом снижается роль поперечных балок как распорок связей, а их прикрепление к поясам ферм усложняется необходимостью обеспечения устойчивости балок.

Можно, сохраняя надежную конструкцию прикрепления продольных балок к поперечным, опустить поперечную балку и поставить ее в уровень с поясами главных ферм (рис. 181,в). При этом уменьшается строительная высота пролетного строения по сравнению с двумя предыдущими вариантами и сохраняются все качества прикрепления поперечной балки первого варианта (см. рис. 181, а).

Но одновременно появляются новые недостатки. Во-первых, уровень расположения диагоналей продольных связей главных ферм оказывается ниже поясов ферм и совместная работа поясов с диагоналями будет вызывать дополнительный изгиб вертикальных элементов главных ферм, а также невыгодное (с большим эксцентриситетом) действие усилий от диагоналей на распорку связей — поперечную балку.

Во-вторых, для обеспечения удобных условий по выклепке монтажных заклепок прикрепления поперечной балки к ферме между продольными балками и поясами ферм приходится предусматривать свободный промежуток d (см. рис. 181, в) размером не менее 0,6—0,8 м, что приводит к увеличению расстояния между фермами, которое не-может быть менее 4,0 м. Увеличение расстояния между продольной балкой и фермой в данном случае полезно и для уменьшения дополнительных напряжений в балках, вызываемых деформациями поясов главных ферм.

Наконец, можно вернуться к ярусному расположению балок, но поперечную балку опустить ниже поясов главных ферм (рис. 181, г). В этом случае снижается строительная высота пролетного строения (см. рис. 181, а), удовлетворительно решается вопрос о разхмещении продольных связей, но в худших условиях оказывается прикрепление поперечной балки — здесь не избежать работы заклепок на отрыв головок.

Конструкция и размеры поперечных балок остались такими же, как и при езде понизу.

Продольные балки с целью сокращения строительной высоты пролетного строения приняты высотой 660 мм (1/8,3 l).

Уголки прикрепления поперечных балок к фермам используются для закрепления фасонок поперечных связей, в связи с чем длина уголков увеличена.

Возможность уменьшения расстояния между осями ферм при езде поверху создает благоприятные предпосылки для разработки конструкций с ездой на балласте.

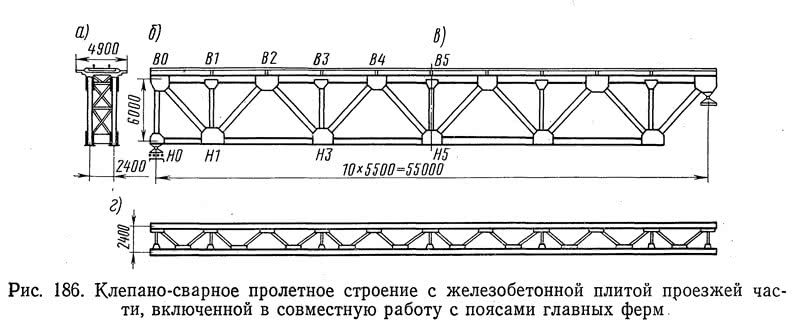

Проект такого пролетного строения разработан Трансмостпроектом в 1956 г. для пролета 55 м.

Сталь М16С. Нагрузка Н8. Даны два варианта решения крайних панелей: с опорными стойками (рис. 186, б) и со скошенными концами (рис. 186, в).

Назначение столь малого расстояния между фермами (B = 1/23 l) оказалось возможным потому, что широкая железобетонная плита, монолитно связанная с поясами ферм, обеспечивает жесткость пролетного строения в горизонтальной плоскости, а утяжеление пролетного строения весом плиты и балласта создает необходимую его устойчивость.

Верхние продольные связи в процессе эксплуатации не нужны, однако их наличие позволяет вести Монтаж пролетного строения любым способом, включая навесной.

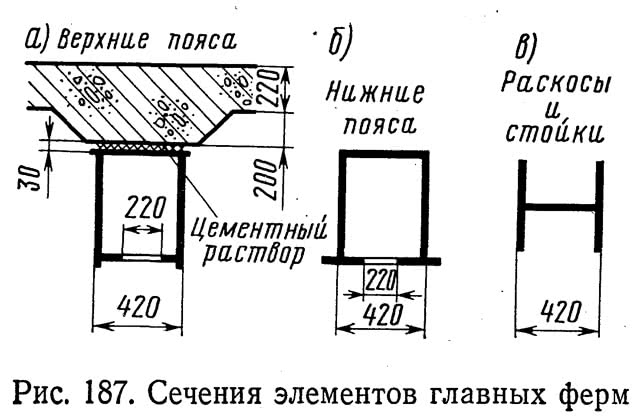

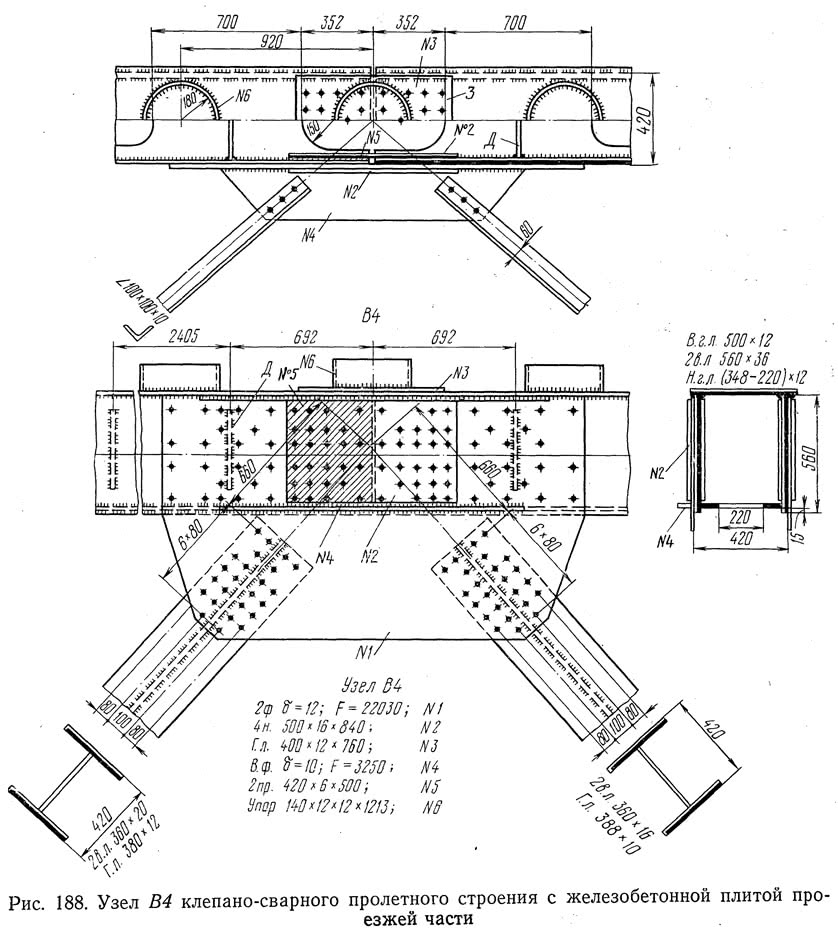

Стыки всех поясных элементов устроены в центрах узлов (рис. 188) и непосредственно перекрыты вертикальными и горизонтальными накладками. Неперекрытым оставлен только нижний горизонтальный лист.

Верхние продольные связи расположены в уровне нижних листов поясных элементов, а их фасонки № 4 приварены непосредственно к узловым фасонкам главных ферм № 1. Такое прикрепление представляется не очень удачным, так как неподкрепленные вертикальными элементами тонкие горизонтальные фасонки могут изгибаться под нагрузкой от собственного веса диагоналей продольных связей.

Железобетонная плита балластного корыта включена в совместную работу с верхними поясами ферм на временную вертикальную нагрузку как при расчете на осевые, так и при изгибе поясов в пределах панели. Связь плиты с верхними поясами ферм обеспечивается с помощью жестких кольцевых упоров (рис. 188). Вес металла пролетного строения (без арматуры плиты) составил 144,1 т. Клепано-сварное пролетное строение из балок со сплошной стенкой и железобетонной плитой, включенной в работу балок, оказывается тяжелее на 10%.