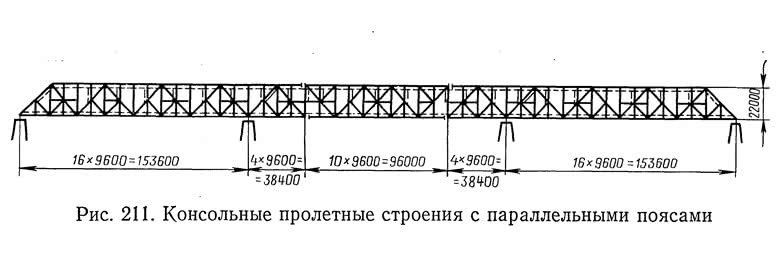

Пролетные строения балочно-консольной системы по затрате металла близки к неразрезным. Наличие шарнирных сопряжений придает консольной системе статическую определимость, в связи с чем неравномерные осадки опор не отражаются на работе пролетных строений. Последнее обстоятельство способствовало распространению консольных ферм в конце прошлого века.

Вопрос о назначении экономически выгодного вылета консолей lк исследовался многими учеными, в том числе профессорами Н. С. Стрелецким, Л. Ф. Николаи и Е. Винклером. Рекомендуемое отношение длины консоли к величине пролета консольного пролетного строения по соображениям наименьшей затраты металла находится в пределах 0,15?0,40. Эта величина тем больше, чем больше относительное значение постоянной нагрузки.

Стремление к наименьшему весу ферм приводит к разбивке на неравные пролеты, при которой пролет, перекрываемый двумя консолями и подвесным пролетным строением, больше смежного на 20—40%. Такая разбивка с успехом может быть использована при компоновке моста с разной величиной судоходных пролетов.

В отдельных случаях вылет консоли специально увеличивали для навесной сборки. Обеспечение устойчивости консольного пролетного строения достигалось в этом случае заанкериванием конца пролетного строения на крайней опоре.

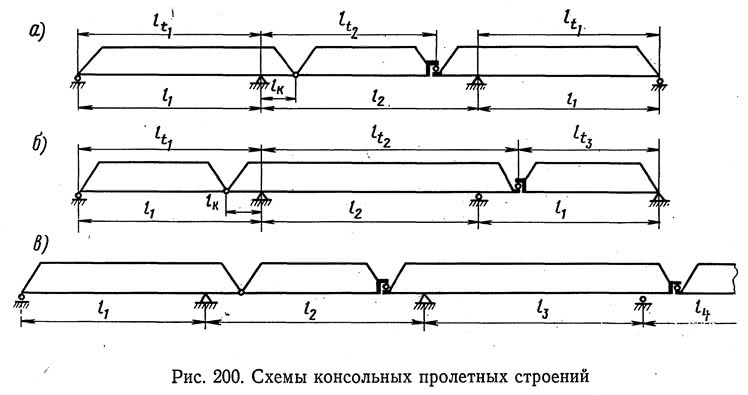

Подвесные пролетные строения обычно имеют на одном конце шарнирно-неподвижное опирание, а на другом — шарнирное продольно-подвижное; такими же опорными устройствами снабжаются и консольные пролетные строения (см. рис. 200). В результате наибольшие «температурные пролеты» lt консольного моста, т. е. участки его, по длине которых могут накапливаться температурные перемещения, получаются значительно короче наибольших «температурных пролетов» неразрезного моста.

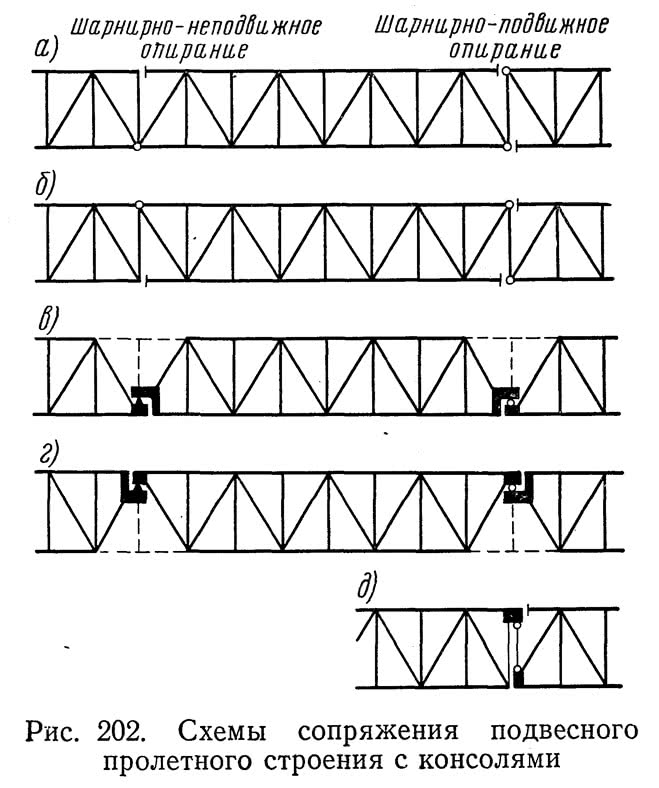

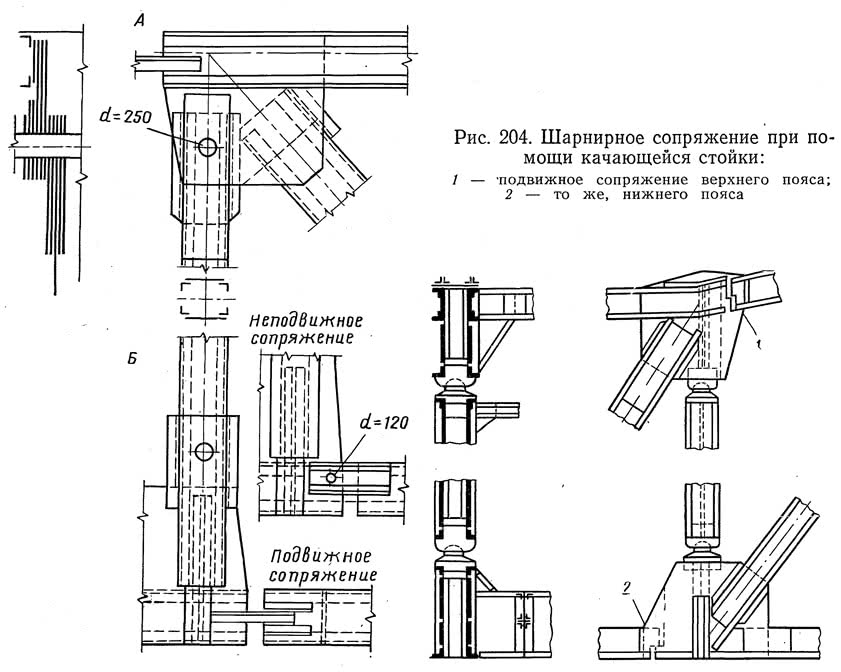

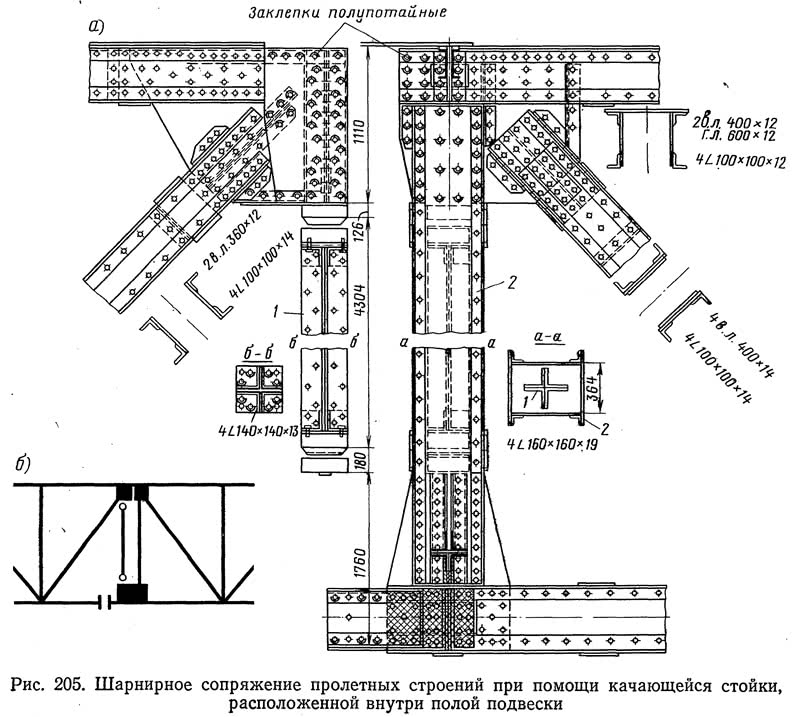

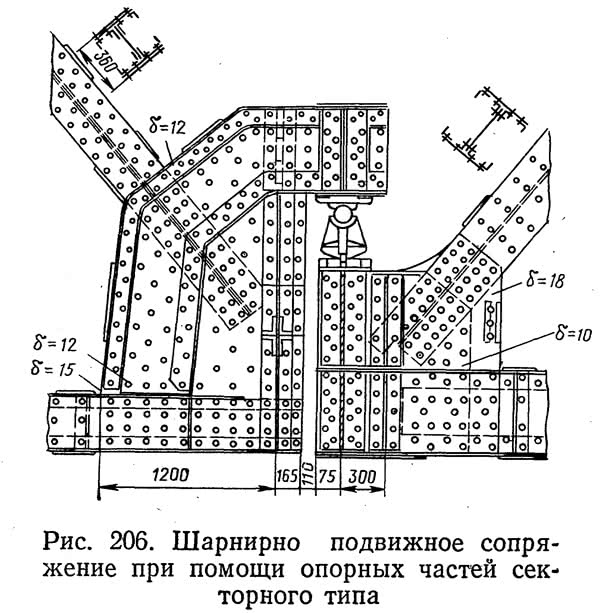

Шарнирно-подвижное опирание может быть выполнено при помощи качающейся подвески (рис. 202, а), качающейся стойки (рис. 202, б) или обычных шарнирно-подвижных опорных частей (рис. 202, в и г). В конструктивном отношении наиболее простым является первое решение, наиболее сложным — третье, в особенности при расположении езды понизу.

Необходимо отметить, что при треугольной решетке-ферм применение качающихся стоек или подвесок вызывает сбой в рисунке решетки, избежать которого можно только за счет усложнения конструкции устройством сдвоенных элементов (рис. 202, д).

Нулевые стержни главных ферм у шарнирных сопряжений, оборванные вблизи узлов или показанные пунктиром на рис. 202, в и г, могут отсутствовать. Однако чаще их сохраняют, используя при навесной сборке пролетных строений и для удобного сопряжения продольных связей подвесного и консольного пролетных строений или руководствуясь архитектурными соображениями.

При сохранении этих стержней необходимо применить специальную конструкцию их соединения с основными стержнями, которая не мешала бы перемещениям сопрягающихся, пролетных строений.

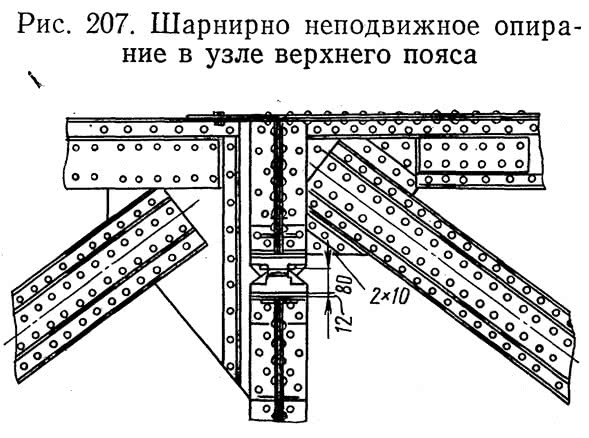

Примыкающие к узловым фасонкам нулевые элементы поясов при шарнирно подвижном опирании соединяются с помощью уголков, входящих в направляющий паз, также состоящий из уголков; в шарнирно неподвижном сопряжении нулевые элемены прикрепляются болтовым шарниром, но меньшего диаметра, чем в прикреплении подвески.

Шарнирно подвижное сопряжение продольных балок достигается устройством у них разрывов (см. рис. 185).

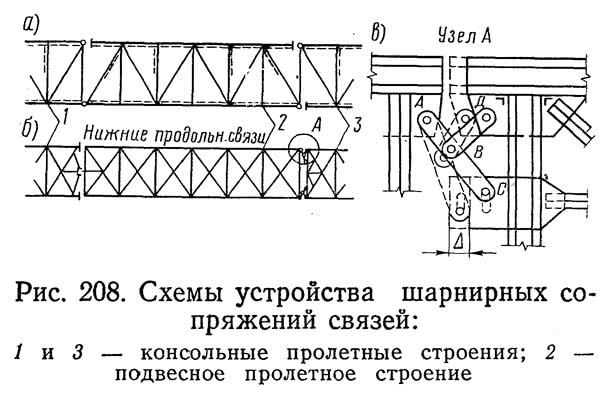

Шарнирное прикрепление нижних продольных связей может быть устроено по схеме, изображенной на рис. 208, б. На левом конце подвесного пролетного строения по его оси располагается неподвижный шарнир, обеспечивающий возможность поворота пролетного строения в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также передачу тормозных сил с подвесного пролетного строения на консольное.

Шарнирно подвижное прикрепление нижних продольных связей, способное передавать горизонтальные поперечные силы, расположено на правом конце подвесного пролетного строения, а деталь этого устройства представлена на рис. 208, в.

Горизонтальные поперечные усилия, воспринимаемые верхними продольными связями подвесного пролетного строения, могут быть переданы через поперечные связи в нижние шарнирные узлы. В этом случае поперечные связи в плоскости крайних раскосов подвесного пролетного строения формируются как портальные, а сопряжения нулевых элементов верхних поясов предельно упрощаются.

Горизонтальные поперечные усилия с верхних продольных связей подвесного пролетного строения могут быть переданы и непосредственно на горизонтальную ферму верхних продольных связей консольных пролетных строений с помощью специального устройства, не препятствующего продольным перемещениям концов пролетных строений (рис. 208, в). Тяги АС и БД шарнирно связаны между собой и с горизонтальными узловыми фасонками. В точке С шарнир тяги АС прикреплен к ползунку, который может перемещаться в поперечном направлении в пределах, ограниченных прорезью, обеспечивая максимальное продольное перемещение на величину Д.

Консольные системы пролетных строений железнодорожных мостов применяются при пролетах свыше 120—130 м, где они обычно оказываются легче разрезных балочных.

В автодорожных мостах при тяжелой проезжей части консольные системы становятся экономичными при пролетах свыше 50—60 м.

Недостатками мостов с консольными пролетными строениями являются: наличие шарнирных сопряжений, осложняющее изготовление конструкции и уход за ней в процессе эксплуатации; пониженная жесткость пролетных строений, усугубляемая неплавным очертанием линии прогиба; слабая «живучесть» системы при ее разрушении взрывом.

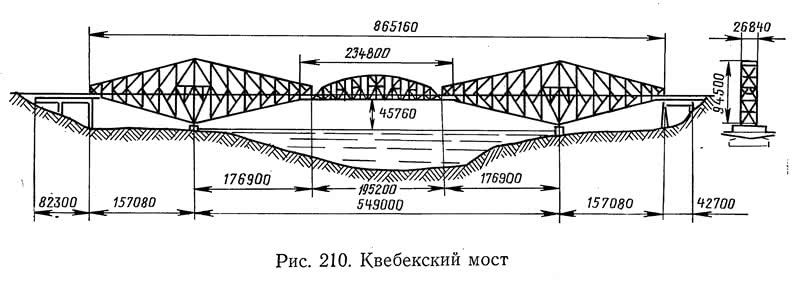

Интересно отметить, что в этом грандиозном сооружении постоянная нагрузка от собственного веса ферм составляла 45 т/пог. м у опор и 7,5 т/пог. м около середины пролета. Расчетная интенсивность временной вертикальной нагрузки не превышала 6,7 т/пог. м. Тяжелая постоянная нагрузка выгодно распределена по длине пролета.

Мост в процессе строительства 2 раза обрушивался и каждый раз катастрофа сопровождалась человеческими жертвами. Причина катастроф заключалась в недостаточной устойчивости составных сжатых элементов нижних поясов и ошибочном определении постоянной нагрузки при расчете моста.

Мост строился 18 лет, потребовал 60 тыс. т металла и обошелся в 40 млн. долл. Американский инженер Дисней подсчитал, что если бы сократить пролет, установив промежуточные опоры, то расход металла уменьшился бы почти в 10 раз при значительном удешевлении стоимости сооружения. Однако в те годы сооружение опор при большой глубине воды встречало непреодолимые трудности.

Пролет 501 м имеет консольный мост через р. Делавэр на дороге Честер — Бриджпорт (США), строительство которого закончено в 1971 г.

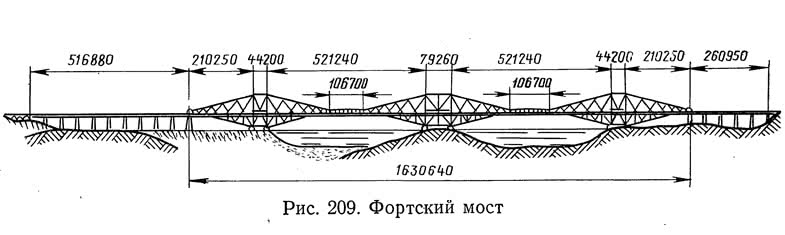

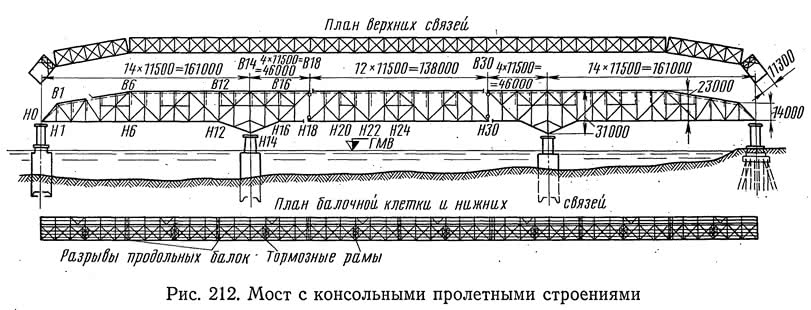

Пролет этого моста 230 м является наибольшим для металлических мостов, построенных в нашей стране.

Использование консольной системы для моста и назначение размеров пролетов обусловлено наличием слабых грунтов в месте перехода и большой глубиной воды, достигающей 22 м, что осложняло возведение опор.

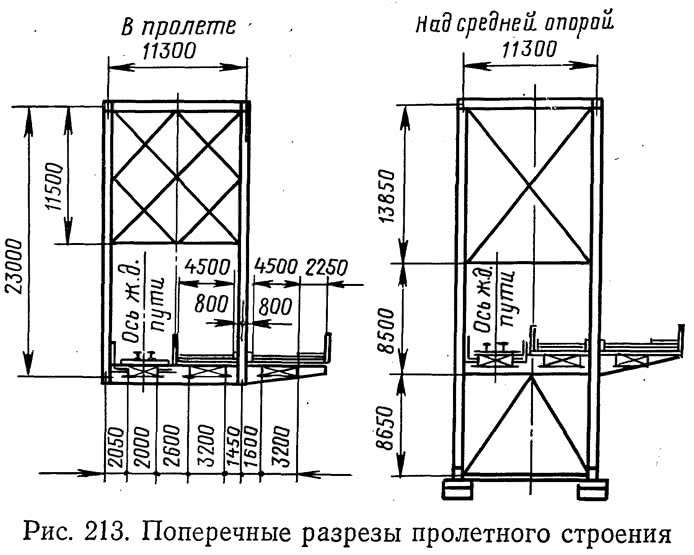

Сечения основных элементов ферм коробчатые, из составных швеллеров с уголками, повернутыми полками внутрь сечений; подвески и элементы шпренгелей имеют двутавровое сечение (табл. 11).

Целесообразность сохранения остальных нулевых элементов определялась их использованием при навесной сборке и улучшением внешнего вида пролетного строения.

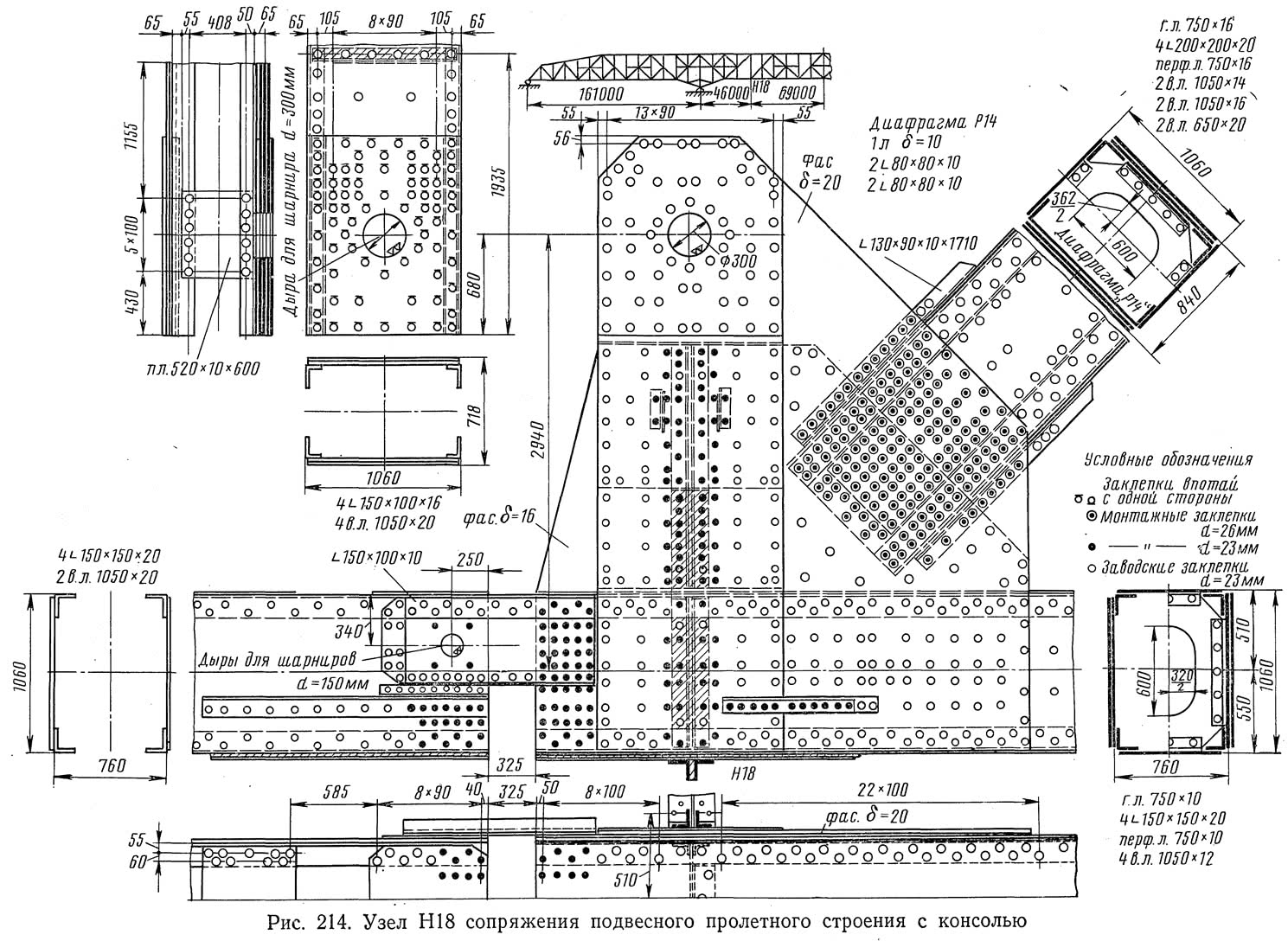

Теоретически шарнир должен быть расположен в центре узла, чтобы не препятствовать свободному повороту опорного сечения подвесного пролетного строения. Но так как это привело бы к конструктивно сложному решению, а также учитывая большую длину элемента Н17—Н18 и весьма малые перемещения вблизи центра узла, конструкция упрощена установкой коротких элементов, жестко прикрепленных к узловым фасонкам и шарнирно к концу элемента Н17—Н18. Во время навесной сборки пролетного строения здесь ставятся накладки на всю высоту пояса, почему и предусмотрены отверстия для монтажных заклепок.

В узле Н30, конструкция которого одинакова с узлом Н18, должно осуществляться продольное перемещение концов пролетных строений, расчетная величина которого от изменения температуры на 80° составляет 369 мм. В связи с этим в узле осуществлено продольное подвижное опирание нулевого элемента Н30—Н31 на кронштейны их двух швеллеров № 30, прикрепленных к узловой фасонке (см. рис. 203). Такое же продольно-подвижное опирание концов нулевых элементов осуществлено в узлах В18 и В30.

Все горизонтальные поперечные силы, действующие на подвесное пролетное строение, передаются консольным в уровне нижних поясов. При этом горизонтальная ферма нижних продольных связей подвесного пролетного строения на одном конце имеет шарнирно неподвижное закрепление, а на другом — шарнирно подвижное.

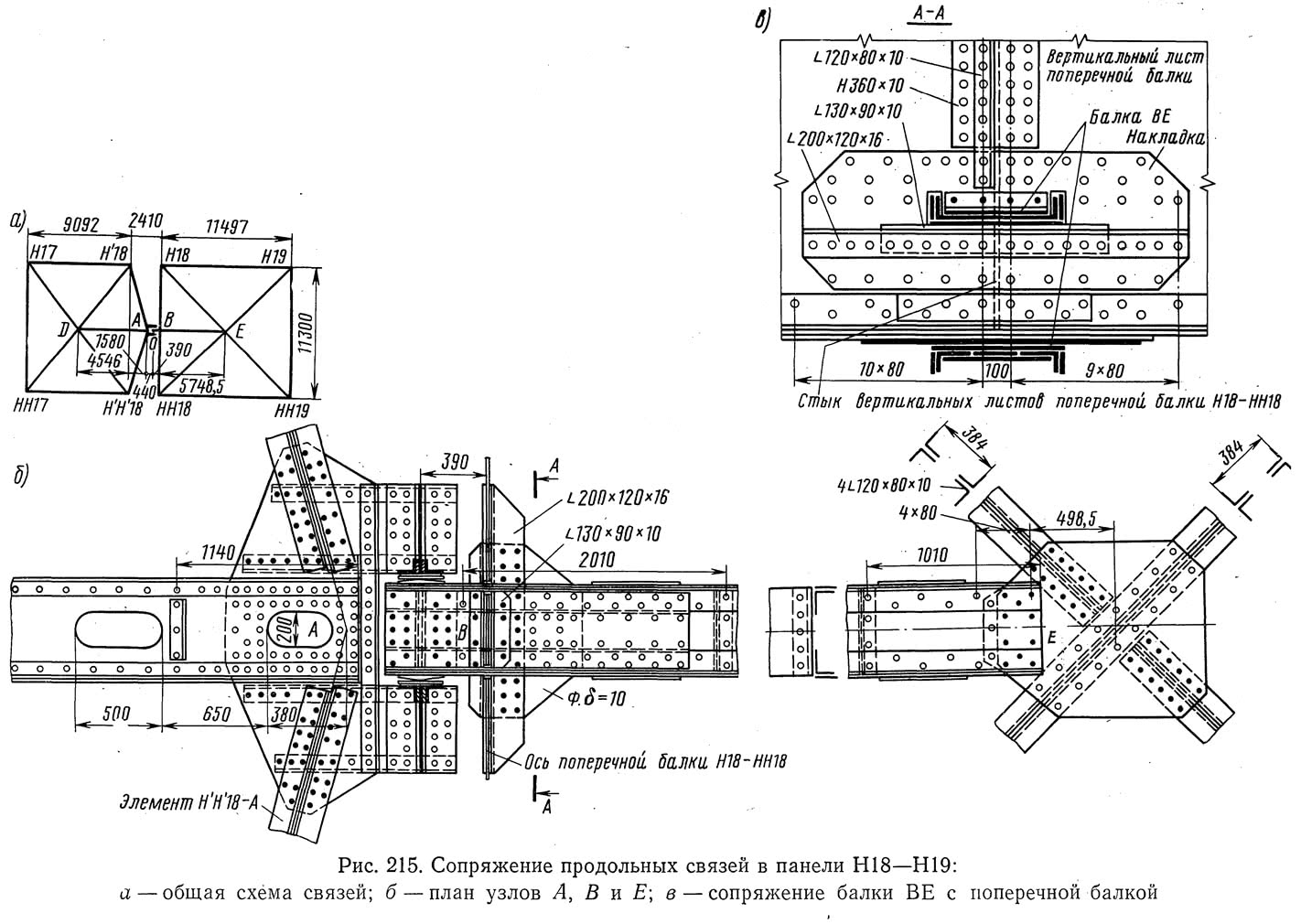

Передача горизонтальной опорной реакции в узле А осуществляется через специальную продольную балку BE, снабженную тангенциальными опорными частями (рис. 215, б), имеющую сечение из двух составных швеллеров и прикрепленную к фасонкам продольных связей в узле Е. В узле В эта продольная балка пересекается с поперечной балкой проезжей части (рис. 215, бив), причем нижняя ее ветвь проходит под нижним поясом поперечной балки, а верхняя — пропущена через стенку ее, в которой сделана прорезь по форме сечения ветви.

Шарнирно подвижное сопряжение продольных связей в горизонтальной плоскости осуществлено в панели Н30—Н31, где узлы подвесного и консольного пролетных строений связаны специальными опорными устройствами (см. рис. 208, в).

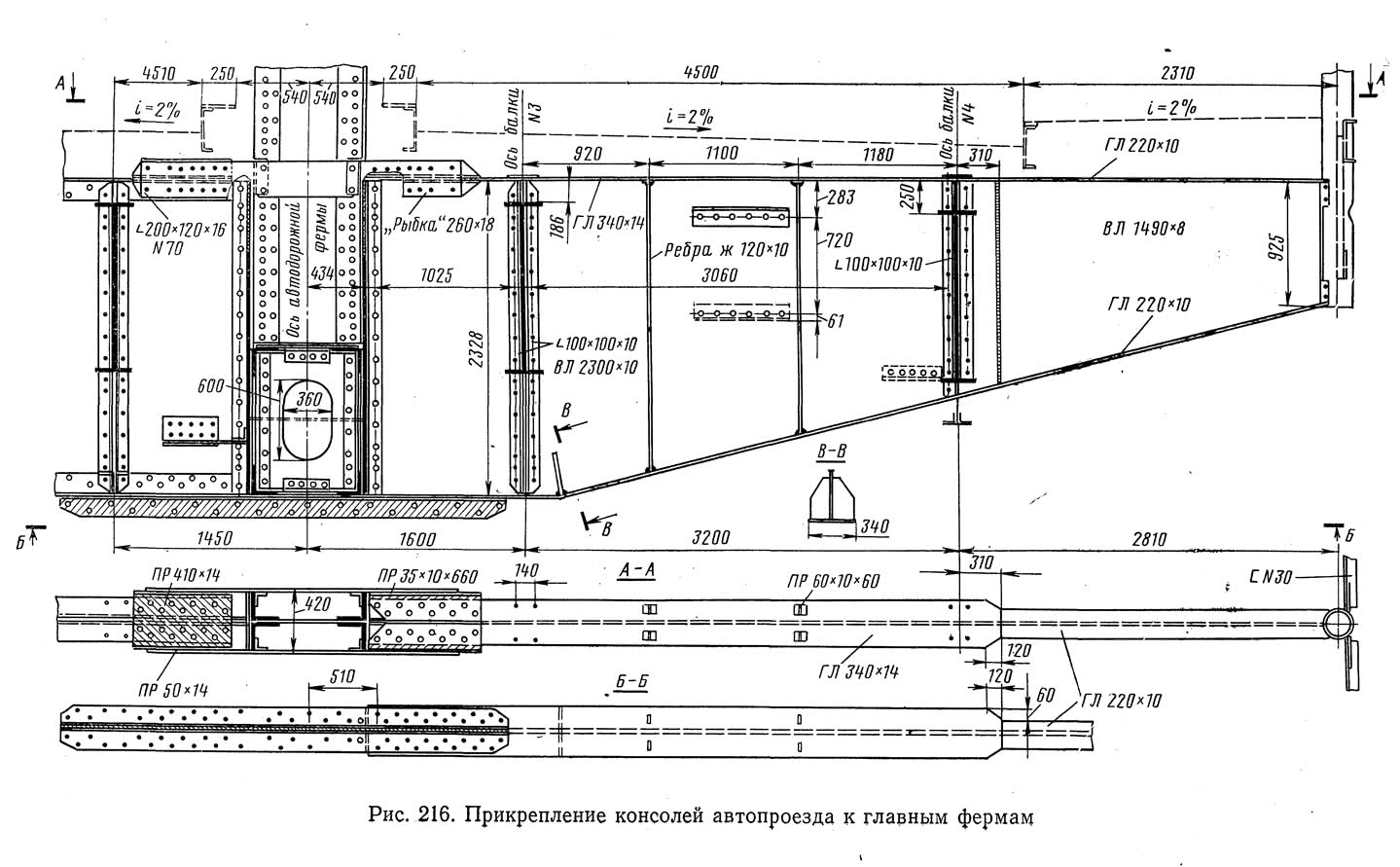

В узлах сопряжения подвесного пролетного строения с консольными устроены шарнирно подвижные опирания продольных балок, которые конструируются так же, как и разрывы продольных балок, предусмотренные через каждые шесть панелей в консольных и подвесном пролетных строениях. В середине каждого, ограниченного разрывами, участка устроены тормозные рамы (см. рис. 212). В этих же местах у автодорожного проезда также поставлены тормозные связи полураскосной системы.

Малая жесткость консолей в горизонтальной плоскости вызывала необходимость в устройстве тормозных связей.