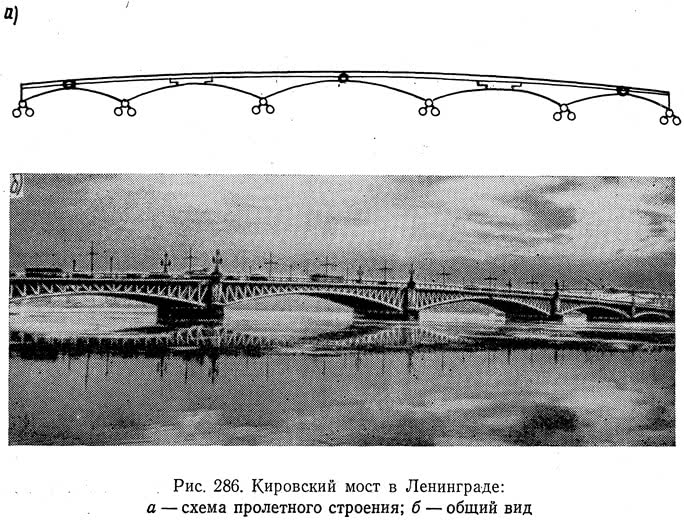

Пролетные строения арочных мостов так же, как и балочных, при нескольких пролетах могут быть разрезными, неразрезными и консольными.

Распор разрезного пролетного строения передается только на поддерживающие его опоры. Промежуточные опоры многопролетного моста должны обладать способностью воспринять неуравновешенный распор арок смежных пролетов, возникающий при неодинаковом загружении прилегающих пролетов временной нагрузкой. Поэтому промежуточные опоры арочного моста с разрезными пролетными строениями будут всегда массивнее и дороже опор балочного моста при тех же условиях.

При продольно подвижном опирании арок на промежуточные опоры они могут иметь такие же размеры, как опоры балочного моста. Зато вертикальная жесткость арочных пролетных строений значительно снижается, а вес возрастает. В этом можно убедиться, рассмотрев формулы для распора, изгибающих моментов и прогибов в арочной системе с продольно подвижными промежуточными опорами.

Формула для распора имеет обычный вид:

где ?нр — перемещение крайнего подвижного конца основной системы (рис. 285, в) по направлению распора под действием вертикальной нагрузки; ?нн — перемещение того же конца под действием единичного распора по направлению его действия (рис. 285, г).

Перемещение ?нр не зависит от числа пролетов и будет таким же, как в однопролетной арке. Перемещение дни при одинаковых арках во всех пролетах будет больше соответствующего перемещения однопролетной арки в число раз, равное количеству пролетов. Следовательно, распор Н в такое же число раз уменьшается.

Моменты Ма в сечениях арки выражаются уравнением:

где Мб — моменты в соответствующих сечениях балки с пролетами, равными пролетам арки; у — возвышение центров сечений арки над прямой, соединяющей ее пяты.

Из приведенного равенства видно, что с уменьшением распора Н изгибающие моменты Ма увеличиваются. Их величина зависит также от величины балочного момента Мб, который для случая шарнирной связи арок в смежных пролетах следует вычислять по схеме разрезного балочного пролетного строения (рис. 285, д), а для случая жесткой связи между арками — по схеме неразрезной балки (рис. 285, е). Во втором случае моменты в балке, а следовательно, и моменты в арке будут, очевидно, меньше.

Прогибы пролетного строения, характеризующие его вертикальную жесткость, могут быть вычислены по формуле:

где ?а — прогибы арочного пролетного строения; ?б — прогибы балочной системы разрезной или неразрезной, в зависимости от того шарнирное или жесткое сопряжение концов арок мы имеет над промежуточными опорами; ?н — прогиб основной системы под действием распора Н = 1; Н — распор в рассматриваемой системе.

Из выражения для прогибов 6а видно, что с уменьшением распора Н эти прогибы увеличиваются, приближаясь к прогибам в балочной системе. Прогибы при жесткой связи арок смежных пролетов меньше, чем в пролетном строении с шарнирно сочлененными арками, так как прогиб неразрезной балки меньше прогибов разрезной.

Жесткость арочных пролетных строений с продольно подвижным опиранием на промежуточных опорах можно повысить увеличением сечений арок, но эта мера удорожает пролетные строения.

Вследствие значительных величин прогиба применение неразрезных арочных мостов под железную дорогу оказывается нерациональным. Для городских мостов при слабых грунтах в основании опор применение неразрезных арочных мостов расширяет возможности использования арочной системы и с этой точки зрения может оказаться уместным.

Схема с жестким сопряжением арок, как более экономичная, заслуживает предпочтение перед схемой с шарнирным сопряжением.

Некоторые возражения против неразрезной схемы могут быть выдвинуты в связи с чувствительностью ее к неравномерной осадке опор как системы внешне статически неопределимой. Однако осадка опор при правильно спроектированных фундаментах не должна быть велика и может быть компенсирована регулированием высоты опорных частей.

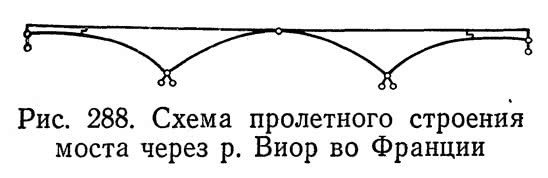

Освобождение многопролетных арочных систем от чувствительности к неравномерным вертикальным смещениям опор, кроме разрезки арок смежных пролетов в пятах, может быть достигнуто также переходом от неразрезной схемы к консольной.

Схема моста — внешне статически определимая. Распор арок передается на быки, но величина его благодаря наличию консолей будет меньше, чем при разрезной схеме.

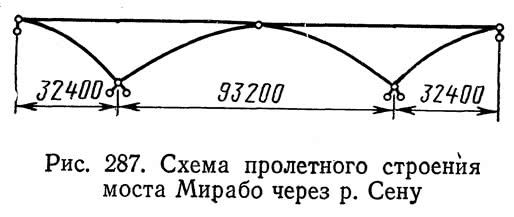

Применение двухконсольных пролетных строений позволяет получить удачную компоновку трехпролетного моста, когда средний пролет его значительно больше крайних.

Крайние пролеты перекрыты консолями, опирающимися по концам на продольно подвижные опорные части, способные воспринимать положительные и отрицательные (снизу вверх) опорные давления.

Схема дважды статически неопределима. Консоли моста уменьшают распор и арочные моменты в среднем пролете.

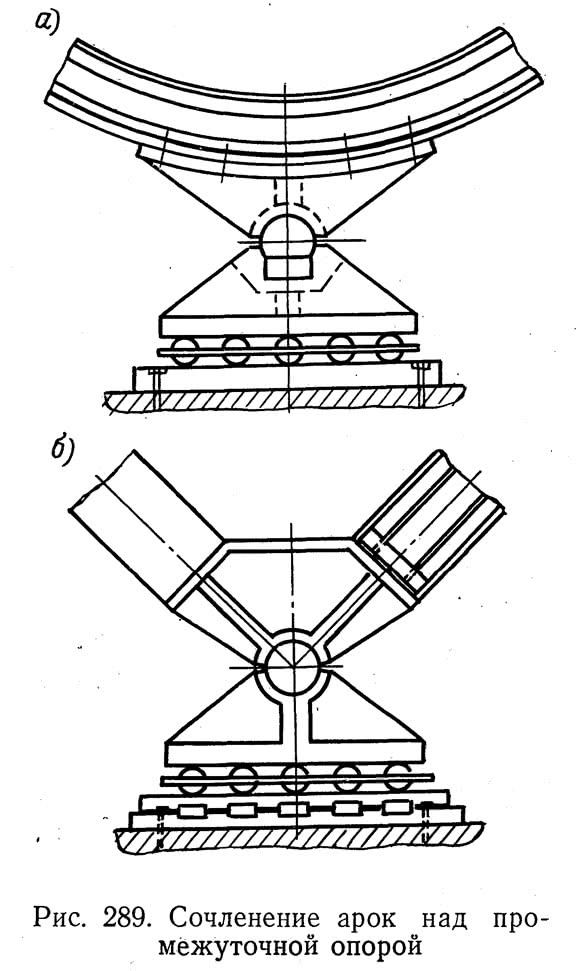

Конструкция пролетных строений арочных мостов при нескольких пролетах не отличается чем-либо существенным от конструкции однопролетных мостов. Особенностью ее является лишь сопряжение арок смежных пролетов в пятах и опирание их на опоры.

Регулировка положения пят арок по высоте может быть выполнена с помощью клиньев, помещенных под шарниром.

Недостатком описанного варианта является сложность заводского изготовления пятовой вставки арок и криволинейной поверхности верхнего балансира. Этот недостаток устранен в сочленении арок по второму варианту (рис. 289, б), при котором жесткая связь между арками осуществляется посредством верхнего балансира, имеющего две опорные плоскости.

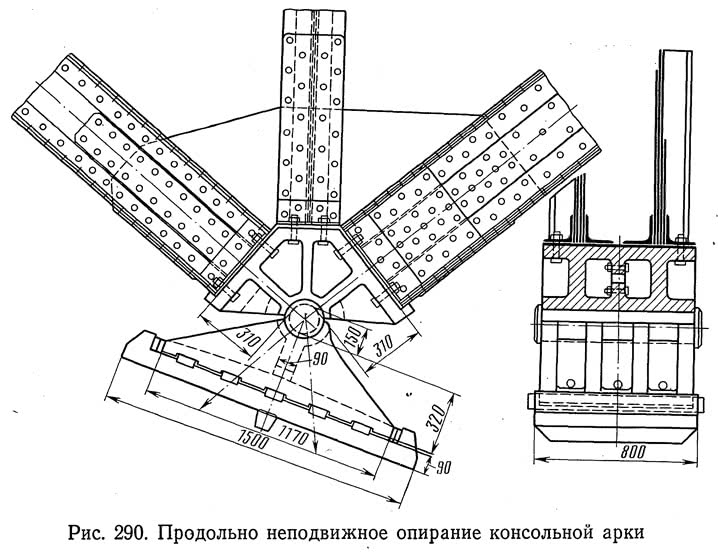

При неподвижных опираниях, применяемых обычно в консольных мостах, катки под нижним балансиром отсутствуют (рис. 290). Опорная плита установлена наклонно в связи с превышением расчетного усилия в основной арке над усилием в консольной ее части.

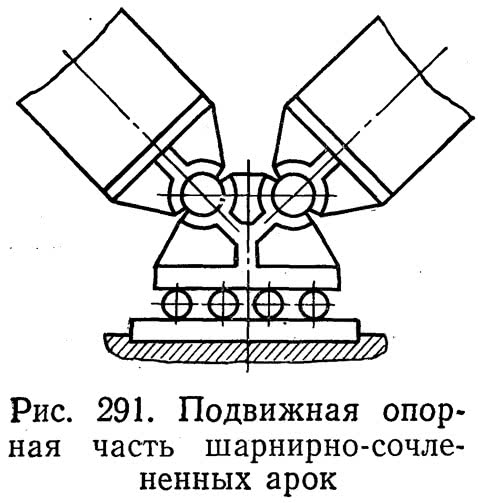

На рис. 291 показана схема опорной части при шарнирном сочленении пят арок смежных пролетов. Опорная часть имеет два шарнира — по одному для каждого пролета. При малых пролетах арок возможно оцирание их на один и тот же шарнир, но этот прием усложняет конструкцию верхних балансиров, которые должны сопрягаться между собой по типу гребенки.