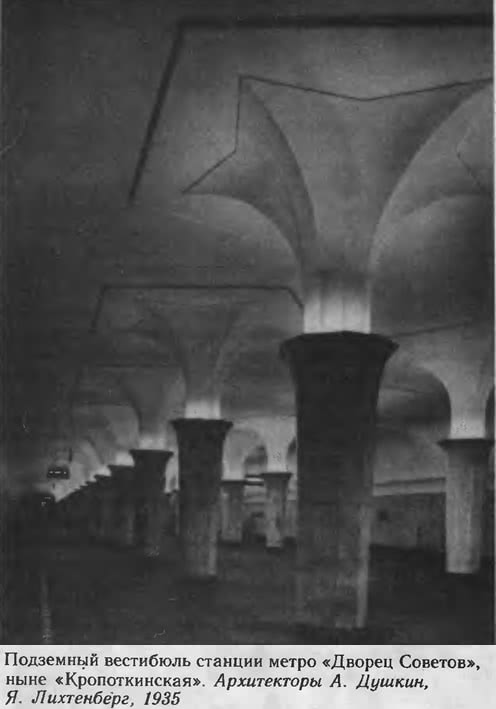

В архитектуре Москвы особое место занимает развитая система Метрополитена имени В. И. Ленина. Строительство его началось в соответствии с решением июньского Пленума ЦК ВКП(б) 1931 г. Трасса первой очереди (Сокольники — Парк культуры и отдыха и Библиотека имени Ленина — Смоленская) протяженностью 10,9 км вступила в строй в 1935 г., а в 1937—1938 гг. началась эксплуатация линий второй очереди (Смоленская — Киевский вокзал; площадь Революции — Курский вокзал; площадь Свердлова — Сокол), имевших протяженность 14,6 км. Число станций достигло 22. Станции первых очередей были двух типов — глубокого и мелкого заложения. Подземные вестибюли первых состоят из трех соприкасающихся и связанных между собою тоннелей — среднего для распределения пассажиров и боковых с путевыми платформами. Вторые имеют цельное пространство с безопорным покрытием и пи покрытием, опирающимся на два ряда столбов.

На проектирование станций метро распространилось общее устремление архитектуры 30-х годов к образности и ансамблевому единству обширных пространственных систем. При этом принималось за аксиому, что необходимо создать в подземных залах обстановку, снимающую ощущение подземелья, придавленного толщей грунта, и все психологические последствия такого ощущения, добиться мажорной настроенности. Менее ясно было с ансамблевым единством. Предполагалось, однако, что каждая станция должна быть легко опознаваемой и запоминающейся, что характер станций одной линии должен обладать некой общностью и что подземная часть станции должна быть ощутимо связана с тем, что наверху, — определенными чертами облика и тематическими ассоциациями.

Надежды, возлагавшиеся на дисциплинирующее воздействие яркой и образной архитектуры, оправдались. Серьезно задуманная и реализованная, она обеспечила и закрепила уже при эксплуатации первых очередей московского метро определенный тип поведения и облегчила адаптацию к подземным путешествиям. Удалось достичь четкой индивидуализации облика станций и вместе с тем по первой и второй очередям некой одноплановости их архитектуры, несмотря на весьма значительную неравноценность решений Наземные павильоны станций большей частью хорошо вписались в городскую среду в местах соприкосновения надземной и подземной систем. Однако для связи между ними не удалось найти какое-либо особое архитектурное выражение.

Архитектура некоторых станций — «Комсомольской», «Киевской» (аохитектор Д. Чечулин) — основывается на прямом использовании традиционных ордерных форм. Более интересна «Киевская» с ее стройными столбами, увенчанными своеобразным вариантом коринфской капители, выполненной из фарфора. Декор этой станции несколько утомляет обилием, тем не менее целостность его характера несомненна. Жаль, что недавно первоначальные светильники, близкие по характеру рисунка всему остальному, заменены примитивными комбинациями люминесцентных ламп.

Громадной комплексной новостройкой тех лет был канал имени Москвы, соединивший Москву-реку с верховьями Волги. Сооружение канала длиной 128 км заняло всего лишь 4 года 8 месяцев и развертывалось в 1933—1938 гг. Благодаря этому каналу глубоководный путь соединил столицу с Волгой, а главное, было обеспечено водоснабжение города. Реки Москва и Яуза стали полноводными и в то же время перестали грозить катастрофическими наводнениями в период паводка (в прошлом ущерб от них был весьма значительным). Возрождалась роль рек в городе — когда-то они были определяющими элементами планировки города, но в XIX — начале XX века потеряли былое значение, превратившись в загрязненные, неблагоустроенные протоки. В 30-е годы главным рекам Москвы была возвращена их роль в формировании внутригородских панорам Москвы, улучшен и микроклимат столицы.

Композиция речного вокзала (1937, архитектор А. Рухлядев) имеет в своей основе достаточно тонкие ассоциации с формами речных судов, стоящих у причала. Легкие аркады, окружающие здание, напоминают судовые палубы, стройная, высокая башня со шпилем рвется в небо как мачта парусника. Общий эффект в большой мере основывается на контрастах — горизонтальная растянутость корпуса и дерзкий взлет башни, ажурность аркад и массивность тройной арки главного входа в центре. Целое своеобразно, детали традиционны — аркады, венчание башни, напоминающее о каланчах середины XIX века.

Шлюз на Яузе, ниже Лефортовского парка, построен в 1937—1939 гг. Это мастерское произведение архитектора Г. Гольца. Здесь интересна свобода интерпретации классических форм, достаточно естественно входящих в одну систему с тяжелыми глыбами бетона и гидротехническим оборудованием. Входила в композицию и «помпейская» роспись (ее выполнил архитектор М. Оленев), к сожалению, уничтоженная при ремонте здания. Архитектура этого гидротехнического сооружения несколько неожиданно решена в лирической тональности. Точно выисканы пропорции частей сооружения, виртуозно прорисованы тонкие детали.

Изменение водного режима Москвы-реки и Яузы потребовало устройства постоянных гранитных набережных, общая длина которых в тот период достигла 52 км. Вдоль них проложены широкие проезды, ставшие важными городскими магистралями. Десять новых и три реконструированных моста завершили объединение транспортной системы Москвы. Все это имело существенное значение для организации жизни в городе, состояния его среды, его ландшафта. Мы не затрагиваем здесь этой части строительной деятельности в Москве 30-х годов — она связана со многими специальными проблемами, и ей посвящены другие работы (например, книга Б. Надежина «Мосты Москвы», Московский рабочий, 1979).

Война, развязанная гитлеровским фашизмом летом 1941 г., прервала сложный процесс становления художественных систем в архитектуре Москвы 30-х годов. Его начало, казалось, обещало утверждение архитектуры многообразной и гибкой, соединяющей выразительность с рациональностью. В послевоенные годы развитие пошло по-иному.