Здание это отличает исключительное многообразие функций. Дворец всенародных форумов, предназначенный для проведения съездов КПСС, сессий Верховного Совета СССР, международных конгрессов, митингов и широких совещаний, служит в то же время и театрально-концертным залом, местом проведения народных празднеств, праздничных приемов, балов, банкетов. Главное ядро внутреннего пространства здания — Зал заседаний (он же служит и театрально-концертным) — рассчитан на 6 тыс. человек. Расположенный над ним банкетный зал вмещает до 4500 человек при проведении приемов. Комплекс взаимосвязанных, «перетекающих» пространств фойе и кулуаров с трех сторон охватывает центральное ядро. Все вместе образует компактный прямоугольный объем, имеющий кубатуру окоте 400 тыс. куб. м. Чтобы такой громадный монумент «вписать» в систему кремлевского ансамбля, его заглубили более чем на 15 м от уровня земли.

Дворец с его ясным объемом созвучен окружению спокойным ритмом пилонов, простотой членений, крупной пластикой и ненавязчивой деталировкой. Классичность строгого решения здания может казаться холодноватой в соседстве с сочной пластикой, полной неожиданных эффектов, которые характерны для соседних построек. Но сдержанность была здесь необходима. Жаль, однако, что ритм основного объема мало связан с ритмом венчающего (где расположен банкетный зал). Не во всем удачны и детали этого венчания. Но в общем пример Дворца съездов еще раз показал, что оригинальное произведение, отражающее черты своей эпохи, лучше уживается с произведениями зодчества прошлого, чем имитация под старину.

Примечательны интерьеры Дворца. Уже в самой открытости их пространственной системы, связанной с окружением получало воплощение социальное содержание сооружения. Использование принципа переливающихся пространств для фойе и вестибюлей было развитием экспериментов, осуществлявшихся в советской архитектуре 1920-х годов. Особенно большое впечатление производит интерьер Зала заседаний, имеющего размеры в плане на уровне балкона 56X58 м при высоте 19 м. Партер и амфитеатр, фланги которого плавно спускаются к сцене, образуют одно целое. Над амфитеатром расположен балкон. Со всех мест в огромном зале обеспечена прекрасная видимость. Внимательная проработка формы зала и продуманное распределение на поверхности его стен, плафона и мебели звукопоглощающих и резонирующих материалов обеспечили высокие качества его акустики. В то же время сочетания различных материалов придают особое богатство облику этого интерьера.

Осовремененный, сближенный с архитектурой рационалистического направления, неоклассицизм Дворца съездов во многом — прямой ответ на конкретные особенности ситуации. Однако он дал начало четко определенной линии во всей советской архитектуре.

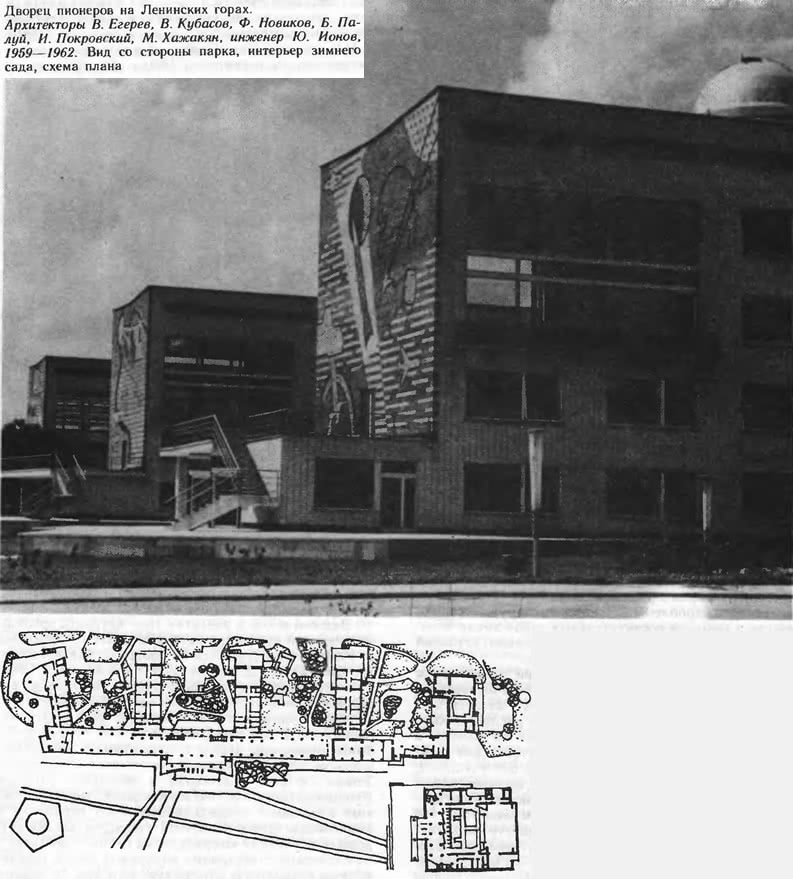

Функция сооружения продиктовала и широкое привлечение средств изобразительного искусства. До этого времени у нас не было примеров столь широко и последовательно осуществленного синтеза искусств. Художественные образы, создаваемые в содружестве архитектуры, скульптуры и монументальной живописи, органически вошли в единую среду, служащую для организации воспитательной работы с подрастающим поколением.

Отметим особо рельеф «Музыка» над входом в концертный зал. Это и организованная фактура архитектурного элемента, парапета, крупная, привлекающая сочной пластикой, и изобразительный символ (скульпторы Т. Соколова, Ю. Александров, Н. Александрова, художники А. Васнецов и В. Эльконин). Торцы коротких корпусов главного здания, обращенные к парку, превращены в выложенные из цветного кирпича живописные панно (художники Е. Аблин, А. Губарев, И. Дервиз, Г. Дервиз, И. Пчельников, И. Дробышев, В. Голубев). Исполнение мозаики в материале самой конструкции вносит в плоскость стены цветовые модуляции, не превращая ее в «картину», разрушающую единство здания. Такой прием открывает путь к соединению средств архитектуры и живописи в единой форме, вместо обычного «сосуществования» завершенных произведений архитектуры и живописи. К сожалению, декоративность приема в данном случае вступает в явное противоречие со сложными сюжетами росписи. Декоративность и сюжетность не приведены к единству и в ярком панно из цветной смальты и керамики над порталом главного входа. Нет, не все росписи и скульптуры Дворца пионеров в равной мере удачны. Но уже сама постановка проблемы активного содружества искусств в решении воспитательных задач имела большое положительное значение и оставила глубокий след в развитии нашей архитектуры.

Корпуса свободно поставлены посреди участка, они окружены и пронизаны пространством Пластичность в данном случае стала свойством целого, и это позволило архитекторам сохранить сдержанность в разработке каждого объема. Здесь мало деталей, но все они корректны, уместны, безукоризненно поддерживают тот деликатный масштаб, который должен быть присущ детскому учреждению. Белизна дополняет общий характер гармоничного и благородного, хоть и, пожалуй, излишне строгого здания.

Ко входу в главное фойе, расположенное на уровне второго этажа, ведет от площади мостик, перекинутый над оживленным проездом. Этот эффектный урбанистический мотив мог бы стать еще выразительнее, если бы пластические возможности монолитной железобетонной конструкции были использованы достаточно смело.

Интерьер зала отличают целостность и рациональная организация. Зал масштабен. При скупости деталей и простоте приемов отделки (древесно-волокнистые плиты и вертикальная деревянная рейка) интерьер получил своеобразную характерность и выразительность.

Та же схема лежит в основе здания кинотеатра «Эльбрус» в Ленино-Дачном (Кавказский бульвар, 17), где, однако, архитекторы П. Зиновьев и Р. Алдонина отказались от грубоватой откровенности форм, свойственной «Первомайскому». Здание оштукатурено, интерьеры получили подвесные потолки; оно более нарядно, легко и уютно. Схема «Первомайского» повторилась и в кинотеатре «Балтика» (Тушино, Сходненская улица, 54). Принцип нависающей призмы использован также и для кинотеатра «Ереван», сооруженного на Дмитровском шоссе, 134, по индивидуальному проекту (1970, архитекторы И. Ловейко, Ю. Гайгаров, И. Дьяченко, В. Тальковский, Б. Шишкин). Здесь главный зал на 1600 мест дополнен малым на 300 мест, расположенным в уровне цокольного этажа.

В поисках тех особенных средств архитектурного языка, которые должны свидетельствовать о современности, в 60-е годы многие московские зодчие стали обращаться к использованию больших цельных поверхностей остекления. Это было не воспоминанием о мечте конструктивистов 20-х годов — создавать здания из стекла и железобетона, а, скорее, результатом влияния международной моды, широко распространившейся к концу 50-х годов, когда в городах Западной Европы, Северной и Южной Америки стали множиться подражания «ледяным глыбам» стеклянных небоскребов работавшего в США Л. Мис ван дер Роэ. Своего апогея мода на стеклянные призмы достигла в 1960 г. Ее отголоски в московской архитектуре вызвали решительную критику как из-за полной несовместимости с климатическими условиями и сложившимся характером архитектурной среды города, так и стерильности облика, способного рождать не образ, но лишь какие-то ассоциации с уже виденным. Следов недолгой «стекломании» в Москве немного, но в облик города они все-таки вошли и свою роль в накоплении опыта строителями и архитекторами сыграли.

Символическую функцию несут огромные витражи на фасадах массивной призмы семиэтажного универсального магазина «Москва» (Ленинский проспект, 54), построенного в 1961 г. по проекту архитекторов Л. Ляхова, Ю. Пересветова, О. Сергеева, Б. Соболевского. При глубине торговых залов, до стигающей 25 м, и небольшой высоте этажей даже в летний солнечный день здесь необходим искусственный свет; здание оборудовано кондиционированием воздуха. Тем не менее архитекторам казалось, что громадные стеклянные плоскости в бетонном обрамлении должны стать выражением торгового назначения постройки.

Прямым переносом стереотипа «ледяной глыбы» на московскую землю стал комплекс Аэровокзала (Ленинградский проспект, 37), построенный в 1965 г. по проекту архитекторов Д. Бурдина, М. Артемьева, Ю. Рабаева, В. Климова, В. Яковлева. Распластанный объем собственно Аэровокзала лежит параллельно магистрали, отделенный от нее привокзальной площадью. Вперед, торцами на линию проспекта, выдвинуты два вертикальных объема — гостиница и административный корпус. Эти 12-этажные пластины, развернутые перпендикулярно проспекту, имеют навесные наружные стены из стекла на алюминиевом каркасе, где чередуются окна и панели с лицевой поверхностью из закаленного стекла, покрытого с внутренней стороны специальной керамической краской.

Громадные нерасчлененные пространства и наружные стены, превращенные в непрерывное стеклянное ограждение, характеризуют главный объем городского Аэровокзала, равно как и сооруженного в 1965 г. аэропорта Домодедово (архитекторы Г. Елькин, Г. Крюков, В. Локшин). В этом последнем нерасчлененная поверхность стекла, обращенная к летному полю, своей огромностью рождает ощущение почти подавляющее.

Такие здания воспринимались прежде всего как объекты техники. Для зданий аэровокзалов техническая ориентированность формы была в общем естественной. Однако она стала истолковываться и как некий атрибут современности вообще, как часть символики XX века. При этом уходило от внимания, что техническая современность не исчерпывает содержания архитектурных образов, что на Западе вокруг подобных построек уже сложились устойчивые смысловые ассоциации, весьма далекие от того, к чему стремится наша архитектура. Забывалось и своеобразие, всегда остававшееся свойством московского зодчества и заставлявшее даже такие международные художественные системы, как классицизм и конструктивизм, искать особые, специфические варианты.

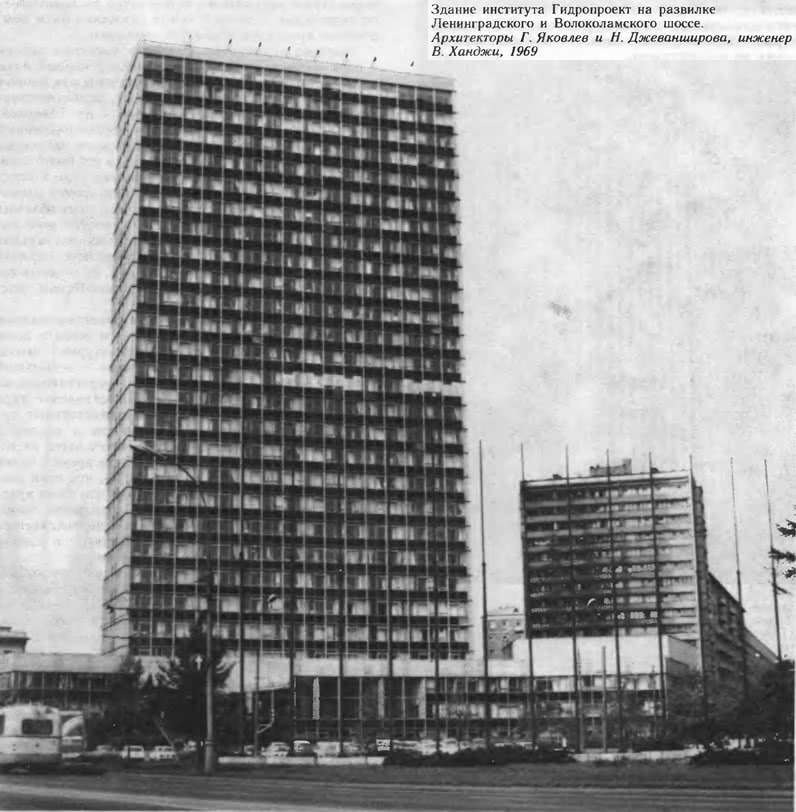

Вертикальный акцент остро необходим здесь, что бы создать ориентир, дисциплинирующий структуру окружающего района и принимающий на себя протяженную ось проспекта. Построенное здание кажется недостаточно крупным, чтобы в полной мере выполнить эту градостроительную функцию. Но дело, по-видимому, не в недостаточности высоты (здание более чем в полтора раза выше адмиралтейской иглы в Ленинграде). Обнаженный параллелепипед главного объема не обладает ни активным силуэтом, ни пластичностью Обширному пространству противостоит суховатая графика стеклянной плоскости, расчерченной металлическим каркасом.

В проект этого здания заложен ряд новых оригинальных конструктивных решений, нашедших затем применение в московском строительстве. Его архитектура кажется логичной, но она холодна и безразлична окружению, чужда архитектурным традициям города и его климату. Главная архитектурная тема — стена завеса — здесь, по существу, является лишь имитацией. Непрерывное стеклянное ограждение, по сути дела, изображают сплошные ряды оконных блоков с обыкновенными форточками. Вместо кондиционирования воздуха, используемого при стеклянных стенах, здание имеет естественную вентиляцию. Это предопределило перегрев помещений летом, излишнее охлаждение зимой.

Система интерьеров, в которую входят вестибюльная группа гостиницы и ресторанные залы, наиболее интересна. Композиционным ядром ее служит световой дворик, вокруг которого помещения образуют как бы кольцевые анфилады. В организации пространств и отделке помещений много выдумки и своеобразия, острых, неожиданных деталей.

Но призматический высотный объем не вошел органично в застройку улицы. Казалось бы, высотный акцент должен иметь объемный характер, должен восприниматься трехмерно — но плоский корпус подчинен линейной застройке улицы, хоть и поставлен с некоторым отступом от ее красной линии. Сухая, мелкая дробность навесных стен, начинающихся над остекленным каркасом первых трех этажей, решительно отчуждает здание от ближайшего окружения. В его облике нет ни интимности жилища, ни представительности крупного здания городского центра. Новый высотный акцент не дал и силуэтного обогащения центру Москвы — его место случайно по отношению к сложившимся городским структурам.

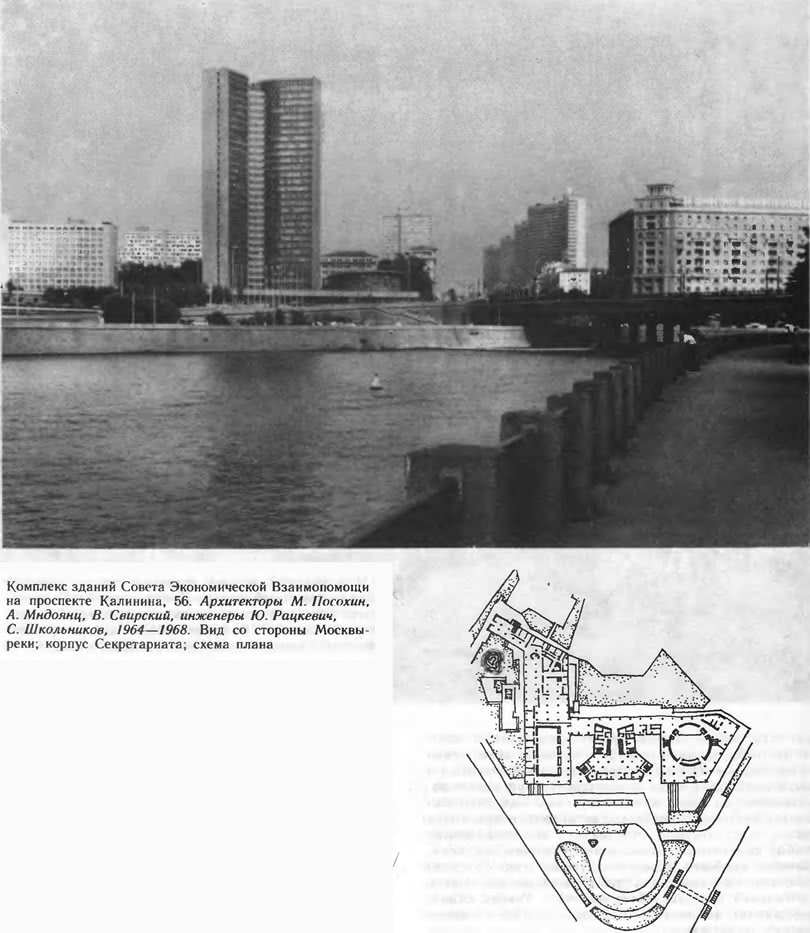

Объем, силуэт которого со стороны проспекта близок к квадрату, расчленен на три призматических блока, смещенных относительно друг друга, превращен как бы в группу стройных башен. По отношению к проспекту эти башни слегка развернуты — параллельна проезду линия, соединяющая их выступающие углы. Благодаря этому здание не подчиняется плоскости единого фронта застройки и воспринимается как свободно стоящий объем. Крайние башни заняты рабочими комнатами; в средней расположены холлы, вертикальные коммуникации и помещения обслуживания.

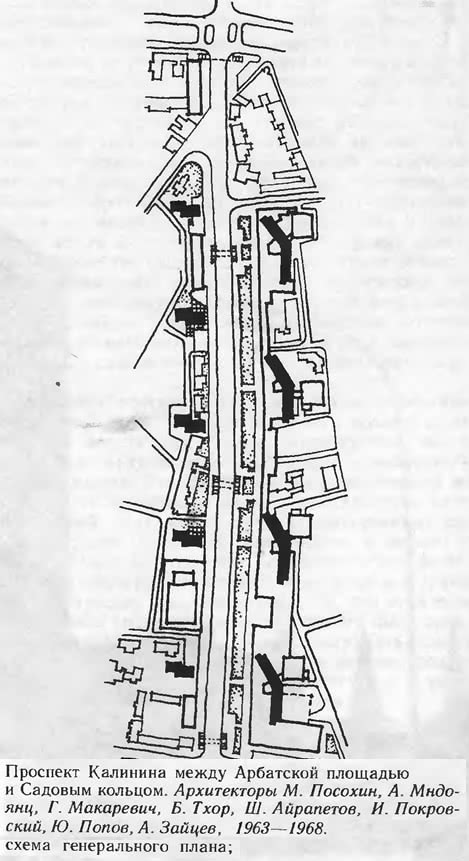

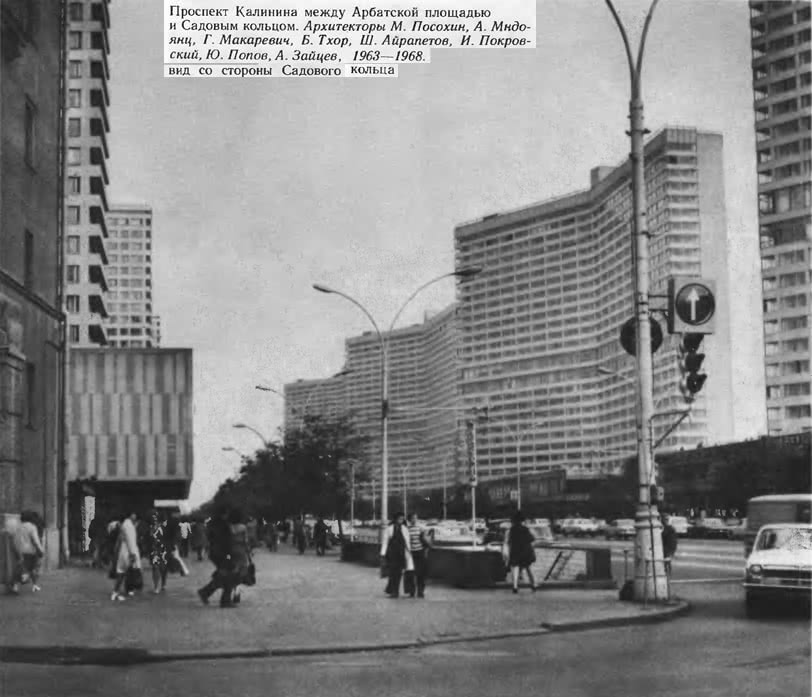

В отличие от метода, каким в 30-е годы реконструировалась улица Горького, новая магистраль не следовала трассам расширяемых улиц, а прошла через массивы малоценной внутриквартальной застройки (при этом пришлось, правда, пожертвовать характерным, хоть и не первоклассным комплексом Собачьей площадки). Принципы, выработанные при освоении свободных территорий, использованы для реконструкции центрального района. Вдоль магистрали сформирована обширная пространственная система, создан целостный фрагмент новой городской среды, который вошел в структуру центра города и как бы задал основную ноту его дальнейшего преобразования (1963—1968, архитекторы М. Посохин, А. Мндоянц, Г. Макаревич, Б. Тхор, Ш. Айрапетов, И. Покровский, Ю. Попов, А. Зайцев).

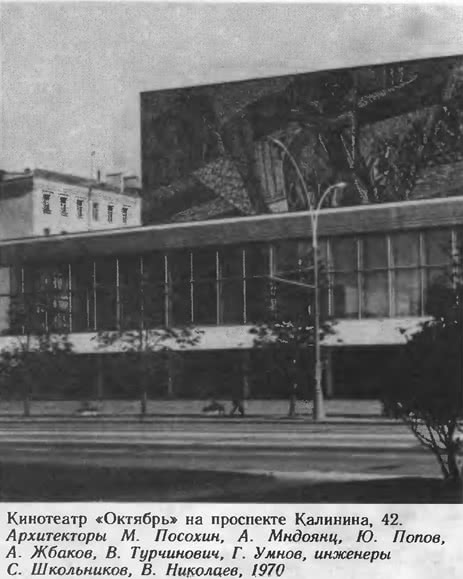

Северную сторону проспекта определяет пунктир из пяти башенных жилых домов высотой 25 этажей. Магазины и кафе занимают первые два этажа этих сооружений. В промежутках между башнями расположены двухэтажные торговые здания (Дом книги близ Арбатской площади, «Хлеб» перед выходом к Садовому кольцу) и кинотеатр «Октябрь». Невысокие торговые здания, чередуясь с вертикалями жилых башен, создают масштабный первый план тех картин, которые открываются перед пешеходом. Этим контрастом подчеркнут мощный взлет многоэтажных сооружений. Силуэт высотной гостиницы «Украина», стоящей за Москвой-рекой, на набережной Тараса Шевченко, завершает перспективу проспекта в западном направлении.

Единый фронт его определил важные черты крупномасштабной композиции проспекта. Вместе с тем разнообразные интерьеры вносят свои ноты в систему ансамбля. Интерьеры магазинов проще и сдержаннее, архитектура лишь направляет потоки людей и их внимание. Пространственная связь двух этажей, в которых расположены торговые залы, определяет основные эффекты композиции. Более активны интерьеры ресторанов и кафе. Здесь задача архитектуры — создать нужный эмоциональный климат. Отделка поверхностей, особые приемы освещения, специально «сочиненные» детали дополняют то, что определяет организация пространства. Широко использованы средства монументально-декоративного искусства.

Комплекс стал заметным этапом в реконструкции столицы. Мощные, мерно повторяющиеся акценты, которые образованы высотными зданиями, определяют общий ритм нового отрезка проспекта. Восприятие обогащают эффектные ракурсы, в которых открываются проходящему высотные объемы (прежде всего это относится к административным зданиям, очертания которых напоминают гигантскую полураскрытую книгу). Ракурсы меняются при движении, оживляя панораму. Однако свойство это, весьма впечатляющее для того, кто смотрит на проспект через стекло автомобиля, менее остро воспринимается пешеходом — для его темпа движения ритм композиции проспекта чрезмерно укрупнен.

Переход от гигантских величин высотных зданий к соразмерным человеку обеспечивает первый план восприятия, который создается двухэтажным блоком торгового центра на южной стороне, отдельно стоящими магазинами и кинотеатром — на северной. Такое сочетание двух планов — верно найденный принцип. Однако характер того и другого чрезмерно сближен. Первый план укрупнен, ритм его монотонен. Все та же жесткая геометрия прямого угла и плоскости, все то же неукоснительное повторение одинаковых элементов господствуют на высотных объемах и на протяженных низких. Правда, постепенное насыщение проспекта рекламой, различной визуальной информацией не только вносит оживление, смягчая рационалистическую жесткость форм, но и умножает элементы, связывающие их с человеческим масштабом.

Ансамбль проспекта начинает очень эффектная контрастная нота: на фоне высотного жилого дома рисуется пластичная, почти скульптурная масса памятника архитектуры XVII века — небольшой церкви Симеона Столпника, как бы вырастающей из поверхности невысокого холма. Сопоставление двух сооружений, двух эпох и двух художественных систем остро подчеркивает особенности и нового и старого. Очень по-московски сочетается здесь несхожее, вдруг обнаруживая толщу пласта времен, через который прошло создание города. То, что стал возможен такой сплав старого и нового, что были предприняты особые усилия, чтобы сохранить следы прошлого, пусть и не относящиеся к первоклассным достижениям искусства, свидетельствует о сдвиге восприятия, характерное для времени.

Ту же ноту продолжили — быть может, несколько неожиданно — и сохраненные в застройке проспекта обычные дома конца XIX — начала XX века Они выступают на линию проспекта между второй, третьей и четвертой башнями северной стороны, поднимаются над торговым блоком южной. Их формы вносят в ансамбль элементы случайного, но вместе с тем и обжитого — то, чего недостает его новым достройкам.

Сочетание жилья и общественного центра обеспечило проспекту постоянную оживленность. Труднее его функции сочетаются с напряженными потоками транспорта, рассекающими комплекс, по сути дела единый. Заложенная в первоначальных вариантах проекта идея отделить транспортные потоки от масс пешеходов, углубив их в подземный уровень, перекрытый частыми мостиками, связывающими стороны проспекта, не была реализована. Недостает проспекту и тех подземных автостоянок на 1000 машин, которые запроектированы вдоль его южной стороны, но пока не осуществлены.

Крупномасштабная ансамблевая композиция нового участка проспекта Калинина, несомненно, обладает силой и характерностью. Свойства эти воспринимаются, однако, прежде всего в пределах самого проспекта и в панорамах — с западной стороны, с набережной Тараса Шевченко. Но в городские пейзажи, которые раскрываются с высокого плато на юго-западе и вдоль другой ветви излучины Москвы-реки, с Берсеневской и Крымской набережных, проспект Калинина входит как громадная непрерывная стена высоких зданий. Этот ровный гребень снизил значение высотных построек начала 50-х годов, вернувших живописную выразительность городскому силуэту.

Массив зала, возвышающийся над плоской кровлей фойе, покрыт мозаикой из естественного камня (художники Н. Андронов, А. Васнецов, В. Эльконин, Л Сыркин). Хороша ее сдержанная колористическая гамма; однако тематическое панно использовано в условиях, предполагавших, скорее, чисто декоративную систему: композиция воспринимается в основном фрагментарно, в сильных ракурсах. Лишь наблюдая здание с противоположной стороны проспекта, можно составить полное представление о композиции мозаики.

Крупные помещения здания объединены в распластанный низкий объем, образующий мощную плиту-стилобат, связывающую воедино части комплекса. Горизонтальные членения подчеркивают, усиливают мощное звучание вертикальной доминанты. Смелая спираль эстакады, по которой автомашины въезжают на террасу у главного входа, не только удачно организует транспортную развязку, но вместе с системой лестниц образует и эффектный переход от вертикального объема к плоскому основанию. Разница уровней поверхности участка использована очень активно.

Над правым крылом стилобата поднимается цилиндрический барабан конференц-зала на 900 мест Его объем, окруженный пространством фойе, проходит сквозь плоское покрытие и возвышается над низким стилобатом. Стены барабана извне, на всю свою высоту, от пола фойе до кровли, покрыты крупной мозаикой из естественного камня (художник Г. Опрышко).

Центральное ядро левого крыла стилобата — зал заседаний Исполнительного комитета СЭВ, где в соответствии с функциональными требованиями предусмотрена возможность разнообразных трансформаций пространства. Зал и его кулуары отмечены строгой сдержанностью архитектурного решения, основанного прежде всего на сопоставлении свойств материалов. Помещение ресторана образует промежуточное звено между административной частью комплекса и гостиницей на 246 номеров. Строго геометричная 13-этажная пластина гостиничного корпуса с его равномерной сеткой квадратных окон контрастно подчеркивает пластичность высотного корпуса Секретариата. Нейтральность ритмического строя и сдержанность фасадов гостиницы усиливают доминирующую роль главных элементов композиции комплекса.

Очевидно, что поиски архитектурной формы здесь шли по пути, характерному для 60-х годов. В соответствии с организацией функций здания искалась композиция его общих масс, пластичная, выразительная сама по себе. Внутреннее расчленение этих масс основывалось на повторении одинаковых величин, на стандартной сетке этажей и окон, ничем не нарушаемой. Система в целом регулярна и рационалистична. Здания СЭВ вписались в обширный архитектурный пейзаж, завершают собой систему застройки проспекта Калинина и образуют ориентир для большого участка Кутузовского проспекта. Уже в 70—80-е годы вокруг стала разрастаться большая группа крупных общественных сооружений, не слишком органично связанная с комплексом зданий СЭВ. Впрочем, трудно судить об этом, пока система находится в становлении.

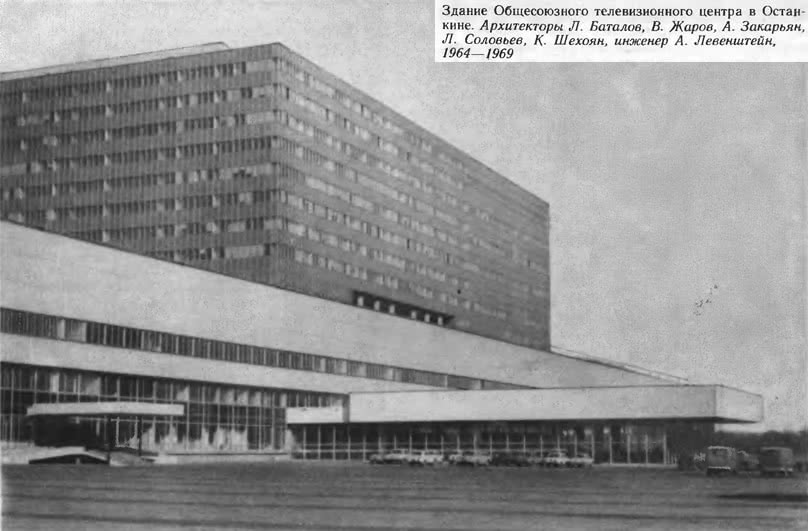

Масштаб комплекса исключительно крупный. Он раскинулся на обширной территории, соседствующей с парком имени Ф. Э Дзержинского и одной из известнейших подмосковных усадеб — Останкино. Соседство с ее архитектурными памятниками рождает своеобразные эффекты контраста форм и масштабов. Сопоставления остры, по-своему впечатляющи, но вторжение нового в восприятие исторического ансамбля слишком энергично, несмотря на значительность разделяющих их пространств и водное зеркало Останкинского пруда, создающее четкий интервал. Несопоставимо далеки здесь масштабы старого и нового...

Сама по себе группировка масс телецентра организована с вызывающей удовлетворение ясностью. Сопоставление четырехэтажного корпуса, распластанного на площади 420X80 м, с массивной приз мой, поднимающейся над ним до высоты 55 м, образует ее основу.

В протяженном нижнем корпусе собраны студии и аппаратно-студийные блоки. Студии как бы «плавают» посреди широкого корпуса. Такое расположение обеспечивает им надежную защиту от внешних помех, вместе с независимостью замкнутого контура их конструкций от остальных конструкций здания. Продольные коридоры — пешеходный и транспортный шириной 6 м, по которому передвигаются автомашины, подвозящие декорации и материалы,— связывают систему аппаратно-студийных блоков и помещений общего назначения, группы которых вытянуты вдоль фронта студий. Основным узлом, соединяющим все коммуникации огромного здания, является вестибюль первого этажа, проходящий сквозь корпус по его поперечной оси. Сюда выходит и группа из пяти лифтов, ведущая в высотную часть здания, где расположены редакции и административные помещения.

Композицию здания определяет контраст громадных объемов. Протяженность нижнего подчеркнута расчленением на сплошное остекление внизу и облицованную панелями глухую стену над ним. Непрерывная узкая лента остекления, которая рассекает эту стену, усиливает общее ощущение распластанности. Внушительную массивность высокого корпуса, вырастающего над протяженным нижним объемом, делает еще более впечатляющей нерасчлененность его однородного стеклянного ограждения.

Спокойная цельность формы позволяет зданию «на равных» взаимодействовать со второй составляющей комплекса — гигантской башней. Железобетонная часть ее, поднимающаяся на высоту 385 м, напряжена 150 стальными тросами. У основания нижнего яруса, покоящегося на кольцевом фундаменте, который заглублен всего лишь на 4 м, башня имеет диаметр 65 м, а к высоте 51 м диаметр сокращается до 18 м; далее сокращение становится более мягким, и диаметр у верхней кромки бетона составляет 7,6 м. Выше поднимается стальная «этажерка» высотой 158 м, на которой размещаются антенны.

Под корпусом нижнего яруса башни в цилиндрическом 11-этажном объеме размещены основные технологические службы. Почти у самого верха бетонного ствола находятся три зала ресторана на 270 мест, где столики, расположенные на вращающихся кольцах полов, медленно движутся вдоль стеклянных стен. Выше, на отметке 337 м, устроена смотровая площадка для экскурсантов. В центральной шахте ствола башни по всей высоте железобетонной части движутся три скоростных лифта (подъем со скоростью 7 м в секунду) и грузовой подъемник ресторана. Силуэт башни строен и стремителен. Промежуточные площадки, расчленяющие ее ствол, позволяют более наглядно почувствовать ее высоту. Жаль, однако, что эти членения не удалось привести к гармоничной системе, подчеркивающей логику формы этого великолепного достижения научно-технической мысли и мастерства строителей — архитектура башни не была достаточно активна в организации ее массы. Мощная вертикаль стала заметной вехой, помогающей организовать городские пространства практически во всей северной зоне Москвы; она вошла и во многие панорамы на всей необъятной территории столицы. Градостроительная роль ее очень велика, и уже это заставляет оценивать ее по самым строгим критериям.

В архитектуре Москвы 60-х годов заметное место заняли новые гостиницы. В 1961 г. было завершено восьмиэтажное здание гостиницы «Юность» (Фрунзенский вал, 34), построенное по проекту архитекторов Ю. Арндта, Т. Баушевой, В. Буровина, Т Владимировой и других. Оно было создано почти как каталог того, что воспринималось в конце 50-х годов новым и рациональным в архитектуре — четкое функциональное членение объема (жилье в вертикальной пластине, функции обслуживания — в горизонтальной, распластанной пластине); фасадная стена, расчлененная на горизонтальные ленты межоконных поясов и ленты окон, простенки между которыми декорированы под нечто, не являющееся стеной. Есть здесь и внутренний дворик, вокруг которого группируются помещения общего назначения, и намек на открытый план с переливающимися пространствами, и модные в то время новинки декоративного искусства.

Десятиэтажная гостиница «Минск», пластина которой несколькими годами позже введена во фронт застройки улицы Горького (1965, архитекторы А. Аркин, В. Кильпе), напоминает «Юность» по общей схеме и по приему организации фасадной стены равномерным чередованием лент окон и лент бетонных панелей с крупной фактурой. Это здание строже, будничней; в нем уже нет стремления к вызывающей новизне — новое направление прочно вошло в жизнь, стало фактом повседневности.

Однако становление этого нового было путем не одних только находок. Чрезмерно жесткие системы прямоугольных элементов, фасады, равномерно располосованные лентами окон и межоконных панелей, казались недостаточно развитыми и сложными, нематериальными и безмасштабными. Пластичность и материальность построек предшествующего периода, их разработанная деталировка, их сложные силуэты и естественность, с которой они вписывались в городскую среду, были утеряны и не возмещены чем-то в новых постройках.

Стремление подчеркнуть жилую функцию громадного комплекса и добиться пластического обогащения фасадов определило их главную архитектурную тему — непрерывный ряд эркеров. Насыщенная пластика фасадов, любовная проработка деталей, нарядная праздничность в сочетании отделочных материалов привлекают к этой постройке симпатии многих, заставляя забыть об известной измельченности композиции и разнохарактерности ее фрагментов Конструкция гостиничных корпусов имеет основой Н-образные сборные блоки железобетонного каркаса. Впервые примененный здесь, этот тип конструктивного решения получил затем широкое распространение при возведении крупных уникальных сооружений столицы.

Соединение приемов современной архитектуры, рационально организующей пространство, с элементами традиционности стало основой творческой программы архитекторов при разработке системы интерьеров Государственного концертного зала. Ассоциации с приметами зодчества классицизма особенно настойчивы в архитектуре вестибюлей, фойе и кулуаров. Более нейтральна стилистическая характеристика зрительного зала. Организован зал в соответствии с новейшими идеями «гибкого», трансформируемого пространства, что обеспечивает универсальное использование не только его части, отводимой для зрительских мест, но и эстрады. Вместимость зала меняется при этом от 950 до 2500 мест. Зал можно использовать не только для концертов, конгрессов и конференций, но и для балов. К сожалению, этот сложный архитектурный организм не стал самостоятельной составляющей ансамбля, а скрыт в недрах гостиницы.

Наиболее сложные проблемы были поставлены перед создателями гостиницы градостроительной ситуацией. Здание построено среди уникальной системы памятников русской архитектуры — Кремль — Красная площадь — Зарядье. Непосредственное взаимодействие громадного объема новой постройки с цепочкой исторических памятников вдоль улицы Разина, расчищенных от случайной и малоценной застройки и реставрированных, дало интересные результаты. На фоне как бы складчатого занавеса, образованного фасадом гостиницы с его рядом эркеров, развернут их театрализованный показ. В Москве XVII века эти сооружения были открыты к реке и доминировали над невысокой измельченной застройкой — теперь они кажутся ювелирными миниатюрами на витрине. В этом новом качестве они, пусть по-иному, чем прежде, выразительны, а облик гостиницы дополнен, обогащен их соседством. Однако, решив таким образом непростую проблему сочетания с непосредственным окружением, авторы проекта гостиницы оставили без внимания ту роль, которую здание играет в обширных панорамах Москвы-реки. В результате было нарушено восприятие некоторых силуэтов, очень существенных для облика центра столицы. Крупный массив гостиницы перекрыл характерные перспективы вдоль речного русла.

Объем здания четко расчленен в соответствии с назначением: производственная часть расположена в 12-этажном блоке почти кубических очертаний, поднятом над землей на массивных опорах; крупные по площади помещения — вестибюль, конференц-зал, библиотека — образуют распластанную пластину, проходящую под кубом, между его опорами. Мощные устои куба рисуются на фоне этой пластины, благодаря чему она кажется освобожденной от тяжести верхнего объема. В обращенной к проспекту части производственного блока размещены обширные высокие машинные залы, чередующиеся с низкими техническими этажами; другая сторона блока поделена на равные этажи, занятые кабинетами сотрудников. Было получено очень экономичное соединение в цельном объеме помещений разного характера, и в то же время возник сложный и необычный ритм горизонтальных членений громадного куба.

Приходится, однако, пожалеть, что яркий проект был сильно обеднен при осуществлении. Облицовку артикским туфом, которая должна была связать здание с соседней постройкой Ле Корбюзье, сменила керамика невысокого качества, а могучие бетонные опоры, несущие кубический верхний блок, облицованные плитами полированного гранита, стали казаться бутафорскими. Насколько выразительнее была бы открытая поверхность бетонного монолита!