Промышленное и экономическое развитие Петербурга привело к быстрому увеличению его населения и жилого фонда, которые достигли очень больших размеров уже в первой четверти XIX века. Город быстро растет и переустраивается развиваются его основные магистрали и водные артерии, а равно и мосты, которые сооружаются в первую очередь на набережных, лучевых проспектах — Невском, Вознесенской и улице Гороховой (ул. Дзержинского). К 1834 году в городе уже имелось 117 мостов. Из них каменных было 26, чугунных и висячих 16, деревянных 65, наплавных 10. После трех лет оживленного строительства число мостов значительно возросло.

Пушкин мечтал в это время о том, когда:

«Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут;

Мосты чугунные чрез воды Шагнут широкою дугой,

Раздвинем горы, под водой Пророем дерзостные своды».

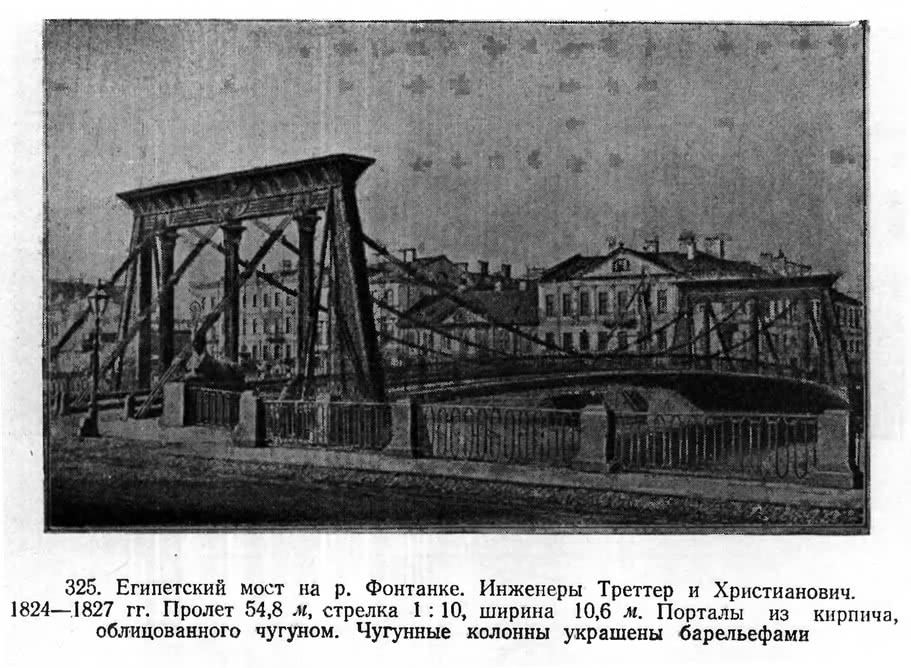

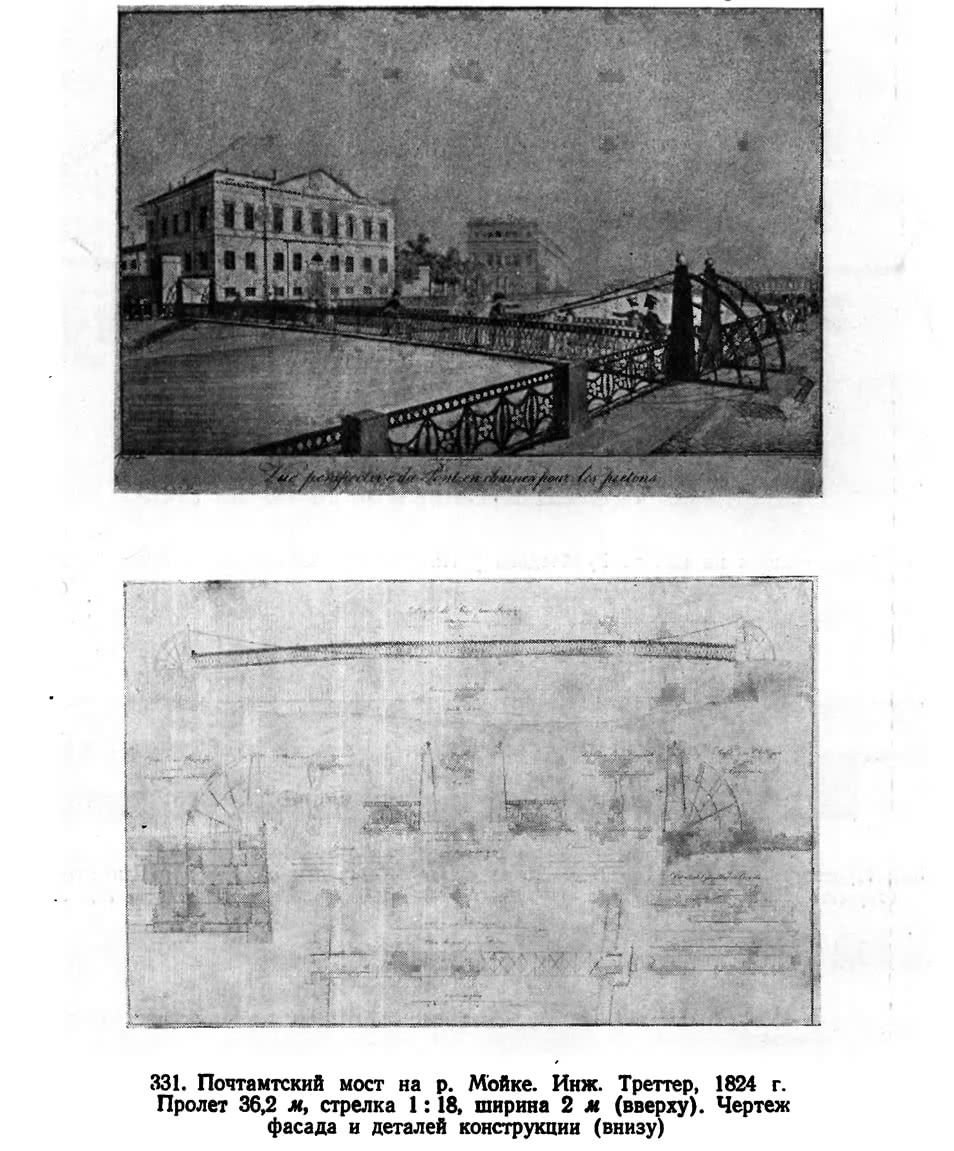

Это был период расцвета русской классики, когда ее принципы, тесно связанные со всем развитием русской культуры и искусства, приобрели ярко выраженный национальный характер. Весь город с его улицами, площадями и набережными сделался темой архитектурного творчества. И строители, тонко чувствуя роль мостов в городском ансамбле, то придавали им простые протяженные формы, вторившие плоскому силуэту города, то играли вертикалями порталов висячих мостов, подчеркивая роль, которую они выполняли в качестве архитектурных ориентиров.

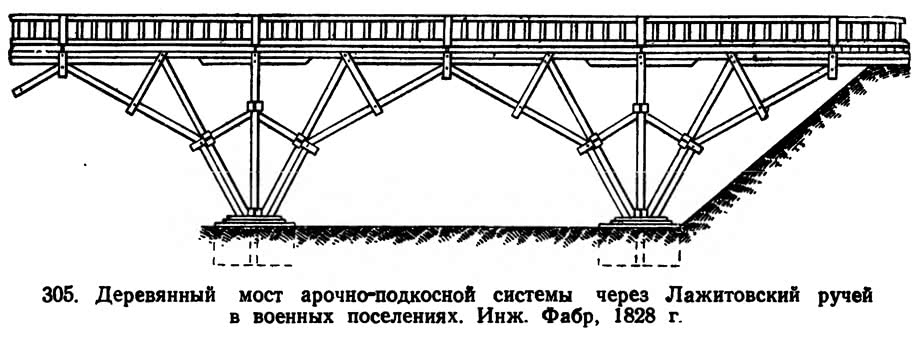

Деревянные мосты Петербурга имели обычную подносную конструкцию, которая иногда принимала интересную арочно-подкосную форму, являвшуюся переходной (рис. 305).

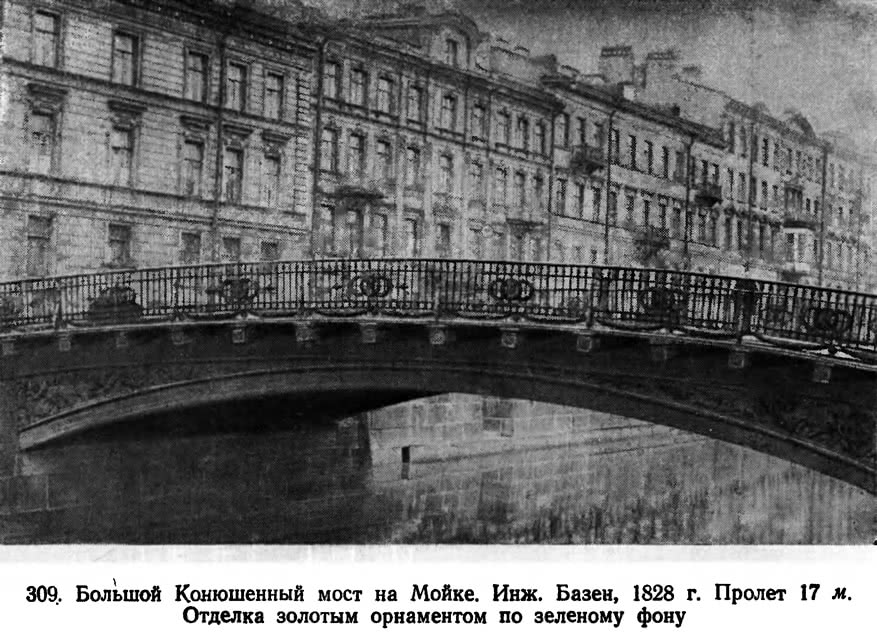

В дальнейшем для облегчения и экономии материала в потолке и стенках косяков стали делать эллиптические отверстия. Так построен в 1828 году по проекту инж. Бавена (1828 г.) Большой Конюшенный мост на Мойке (рис. 309); его тротуары расположены на консолях, а фасад украшен богатейшим золотым орнаментом по зеленому полю.

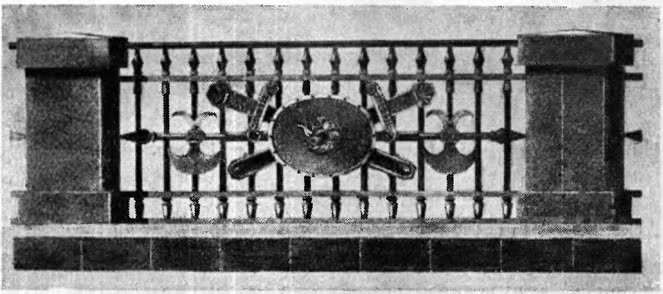

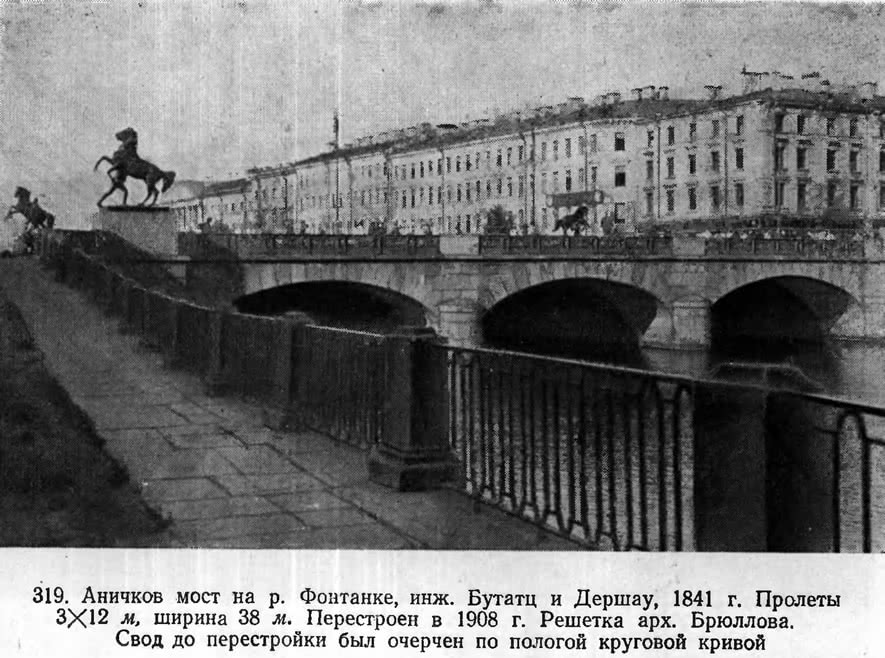

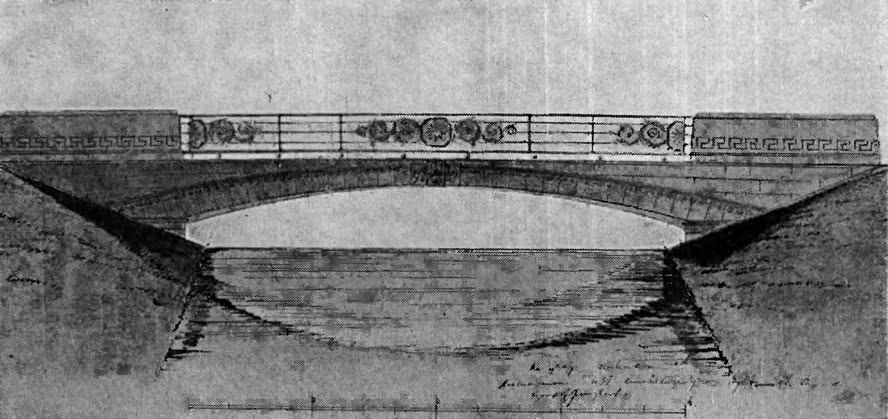

В 1841 году подвергся перестройка старый разводной Аничков мост, превращенный в трехпролетный арочный (рис. 319).

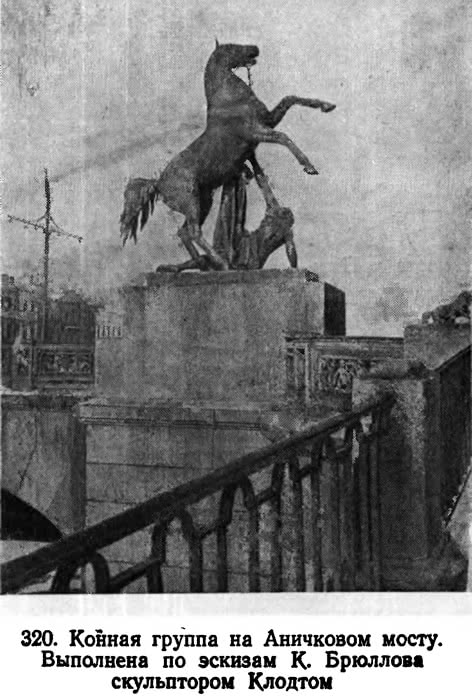

Облицованные гранитом кирпичные своды перестроенного Аничкова моста украшены четырьмя конными группами, отлитыми нашим выдающимся скульптором Клодтом (рис. 320), и превосходной решеткой. Скульптуры Клодта имели такой успех, что их пришлось несколько раз повторить для установки в Берлине и Неаполе; две группы поставлены в Кузьминках под Москвой у конного двора Жилярди. В 1906—1908 годах при постройке трамвая сильно обветшавшие своды моста пришлось заменить новыми с увеличением их стрелки. Для этого были закруглены выпускные пяты и сводам придано коробовое очертание1.

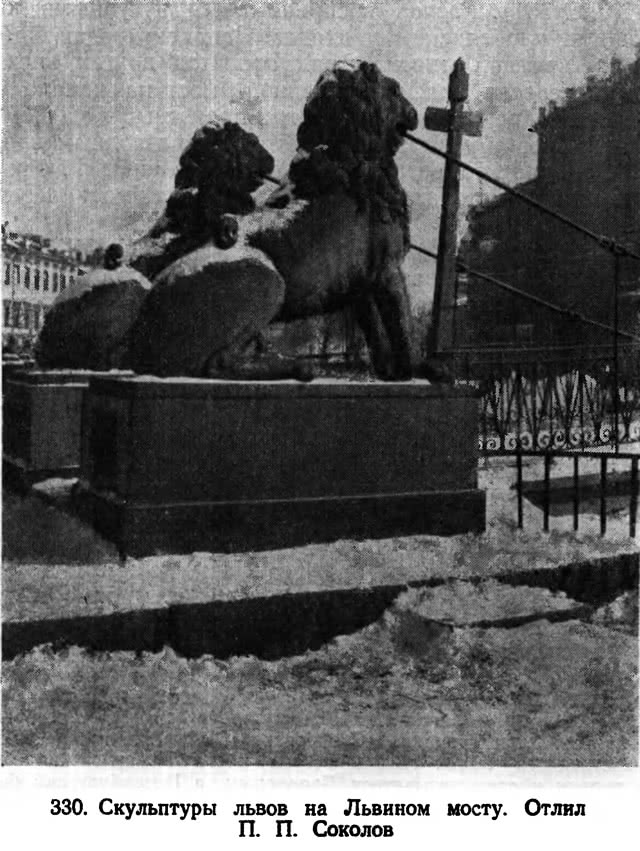

Серия висячих мостов того времени составляет до сих пор гордость Ленинграда. С 1822 по 1827 год было сооружено семь висячих мостов, из коих сохранилось три.

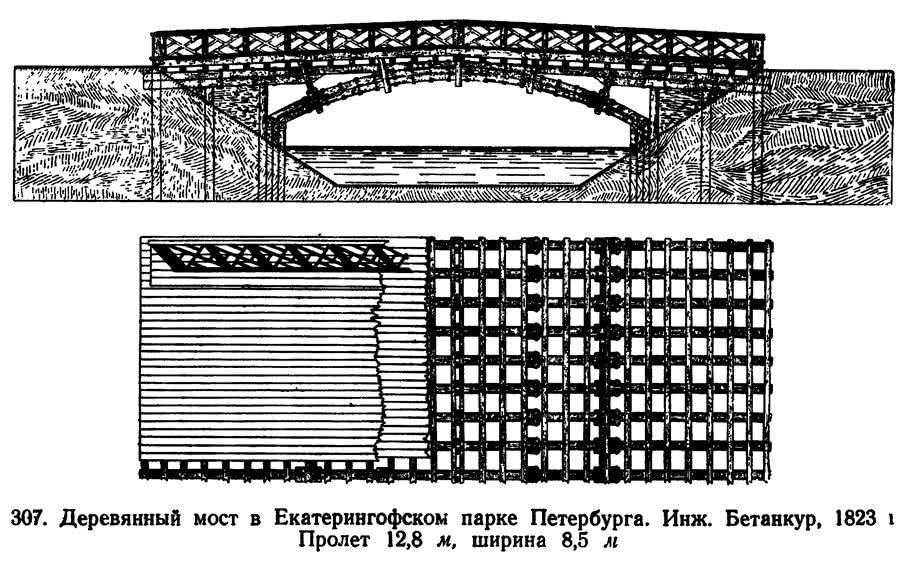

Построенный в 1823 году пешеходный мост в Екатерингофском парке у домика Петра Великого через канал, окружавший парк, является первым висячим мостом не только в Петербурге, но и вообще на континенте Европы. Деревянный настил его полотна держат цепи, подвешенные на четырех чугунных колоннах с богато раззолоченными капителями.

Располагаясь на месте старого акведука, мост имел пять цепей со звеньями из уральского круглого железа2, сечением 178 см3, перекинутых через чугунные порталы (рис. 324). Длина каждого звена равнялась 1,5 м. Деревянное полотно с подъемом к середине висело-на подвесках диаметром 2,5 см, которые позже были заменены подвесками до 3 см в диаметре. Место тротуаров отмечено на порталах боковыми стрельчатыми арками. Фриз порталов украшен богатым орнаментом, а гранитные устои, в которых заанкерены цепи, сильно выступали в реку.

Пантелеймоновский мост был разобран в 1906 году и заменен существующим железным арочным.

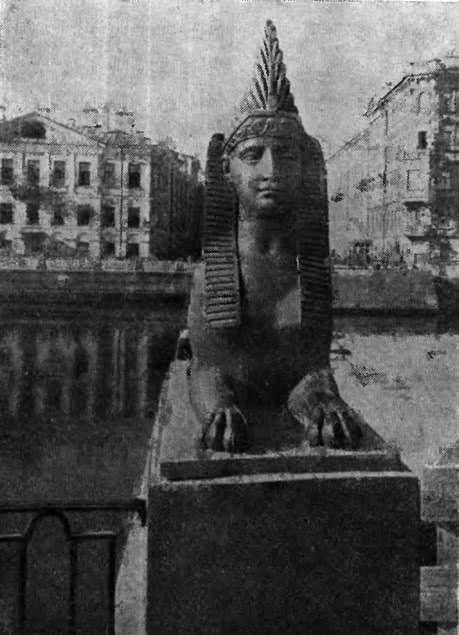

На набережной установлены четыре изваяния сфинксов (рис. 326), держащих фонари. Как можно видеть на модели, хранящейся в Музее путей сообщения и окрашенной в зеленый цвет с золотом, мост представлял изящное изделие художественной промышленности. Звенья цепей, сделанные из прекрасного уральского железа, прослужили более 70 лет без ремонта до 1905 года, когда мост вследствие резонансных колебаний конструкции, вызванных неосторожной ездой кавалерии, обрушился.

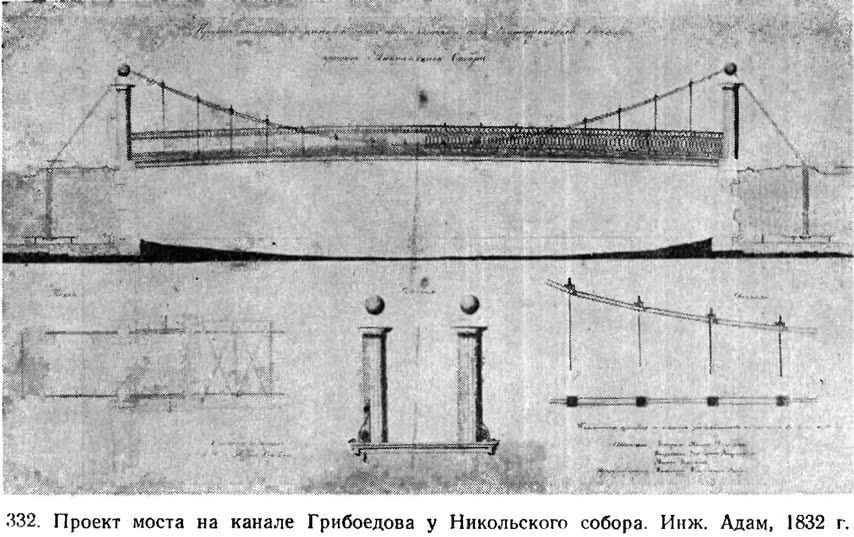

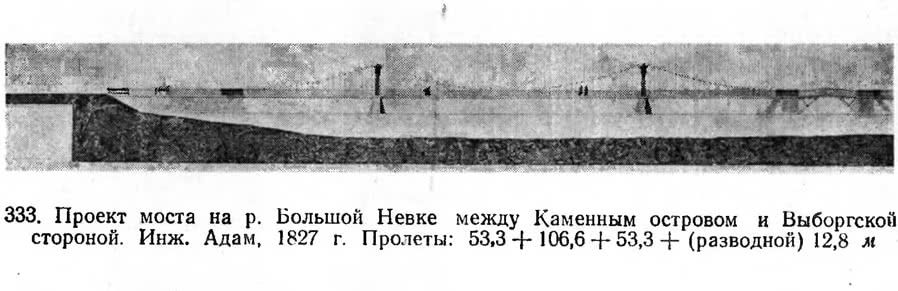

К тому же времени относится ряд проектов других висячих мостов. Среди них интересен красивый цепной мост на канале Грибоедова у Никольского собора (рис. 332) и трехпролетный большой мост через реку Большую Невку у Каменного острова с разводным пролетом (рис. 333, 334). Оба проекта остались не осуществленными, так же как не был сооружен и предполагавшийся к постройке мост через Фонтанку у Апраксина рынка.

На рукавах Невы с 1792 года тоже существовали большие наплавные мосты с разводными пролетами, как Тучков, Самсониевский и др., перестроенные затем на деревянные постоянные, так как глубина воды и характер дна допускали устройство здесь мостов обычного типа на сваях5.

Хотя в конце XVIII века было уже известно более 15 предложений по устройству постоянного моста через Неву, но поток их продолжал и далее непрерывно увеличиваться, причем очень много интересных предложений поступало от русских изобретателей-практиков.

Таково предложение, сделанное крепостным ярославского помещика Матвеем Калашниковым, который, занимаясь созданием новых машин и конструкций, изготовил в 1807—1817 годах модели разводных мостов Тучкова, Самсоньевского и Исаакиевского. Для последнего моста через Неву он спроектировал арки больших пролетов — до 200 м. Чтобы убедить всех в прочности предлагаемого моста, он подверг четырехаршинную модель арки тридцатипудовой нагрузке (480 кг), «и в продолжение нескольких месяцев неприметно было никакого повреждения».

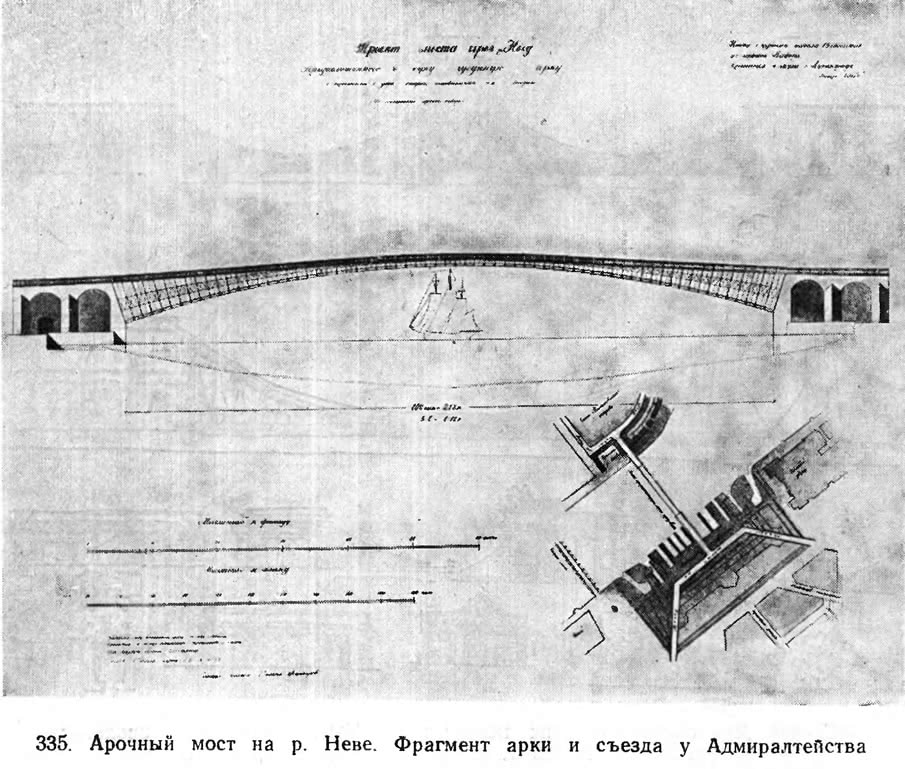

В Ленинградском музее города хранится относящийся к первым годам XIX века (1806 г.) проект металлического моста, принадлежащий неизвестному автору (рис. 335, 336). Намечалось перебросить мост между Васильевским островом и Адмиралтейством, позади которого располагались съезды с моста. Металлическая арка пролетом 213 м (100 саж.) со стрелкой 1:12,8 возвышается на 47 м над серединой реки. Размеры ее в пятах достигают 15 м, в замке — 4,5 м. Конструкция сквозного типа разработана лишь эскизно. К ней ведут длинные сводчатые эстакады, заканчивающиеся съездами длиной до 350 м.

В 1813 году со своим проектом металлического моста через Неву выступил наш знаменитый изобретатель и ученый Иван Петрович Кулибин. В, отличие от описанного явно нереального проекта, предложение Кулибина отличается своей большой конкретностью. Согласно его «мнения о построении для прочности железного моста из трех сводов по примеру деревянного», мост должен был иметь три железных арочных пролета на каменных быках с ледорезами. Три арки сквозного типа имели отверстия по 89,3 м со стрелкой 1:8. Возвышение арок над горизонтом воды составляло всего 14,3 м. Быки имели толщину вверху 10,7 м, а внизу 14,9 м. Для пропуска судов устраивался дугообразный канал на Васильевском острове с небольшими подъемными мостами. Идея устройства такого канала неоднократно повторялась в проектах, представляемых другими авторами. В своей записке императору Александру I Кулибин писал о красоте и величии Петербурга и указывал, что «недостает только фундаментального на Неве-реке моста, без коего жители претерпевают весной и осенью великие неудобства и затруднения, а нередко и самую гибель». Для постройки кулибинского моста требовалось до миллиона пудов (примерно 16 500 т) железа. Это оказалось не по плечу тогдашнему царскому правительству, и потому мост так и остался неосуществленным.

«Совершенно новой страницей творчества И. Кулибина в области мостостроения являются найденные в архиве проекты металлических разводных мостов через Неву. Эти грандиозные сооружения не знали себе равных в мировой технике того времени. Сохранились чертежи трех- и четырехарочных металлических мостов с одной или двумя разводными частями и подробные описания сооружений.

По окончании проектных работ талантливый конструктор, которому тогда было около 70 лет, неоднократно обращался к царю с просьбой реализовать этот проект. Одно из прошений попало к Аракчееву, а тот дал заключение о «несвоевременности постройки»6.

В дальнейшем продолжали поступать проекты постоянного моста на Неве самых разнообразных систем, в том числе и мало реальные, в виде металлических балок очень больших пролетов.

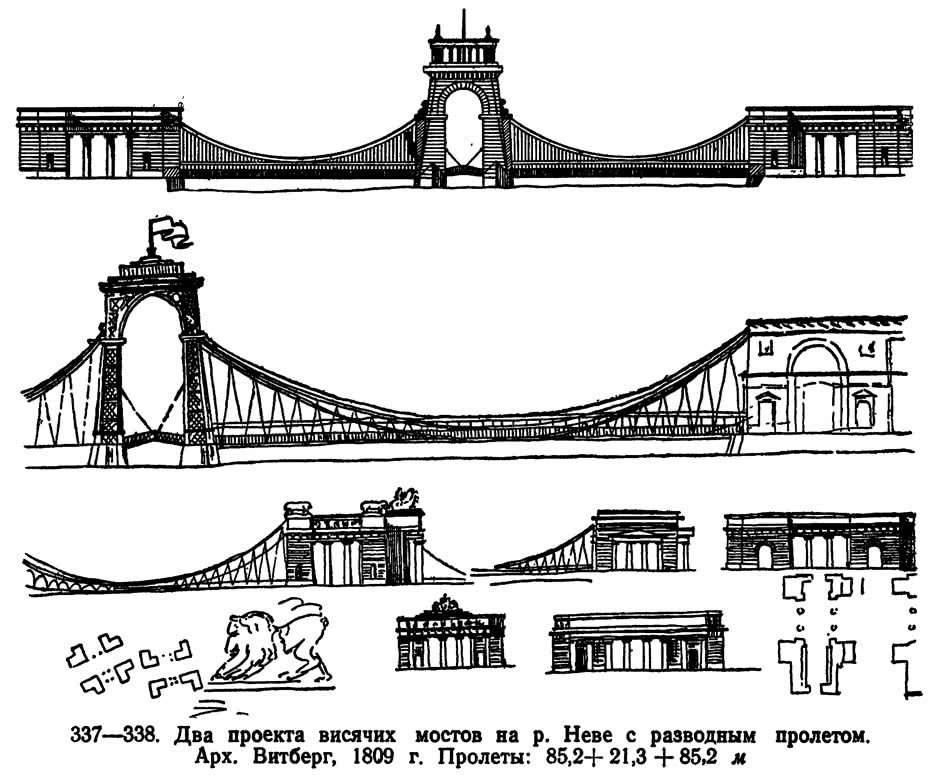

Для устройства портала предполагалось насыпать островок из каменной наброски или же опустить деревянные ряжи. Для предохранения их от ледохода Витберг предлагал установить колесо, вращаемое ледоходом и разбивающее при этом лед. Интересна его идея усиления цепи моста жестким заполнением, предложенная за много лет до осуществления ее за рубежом.

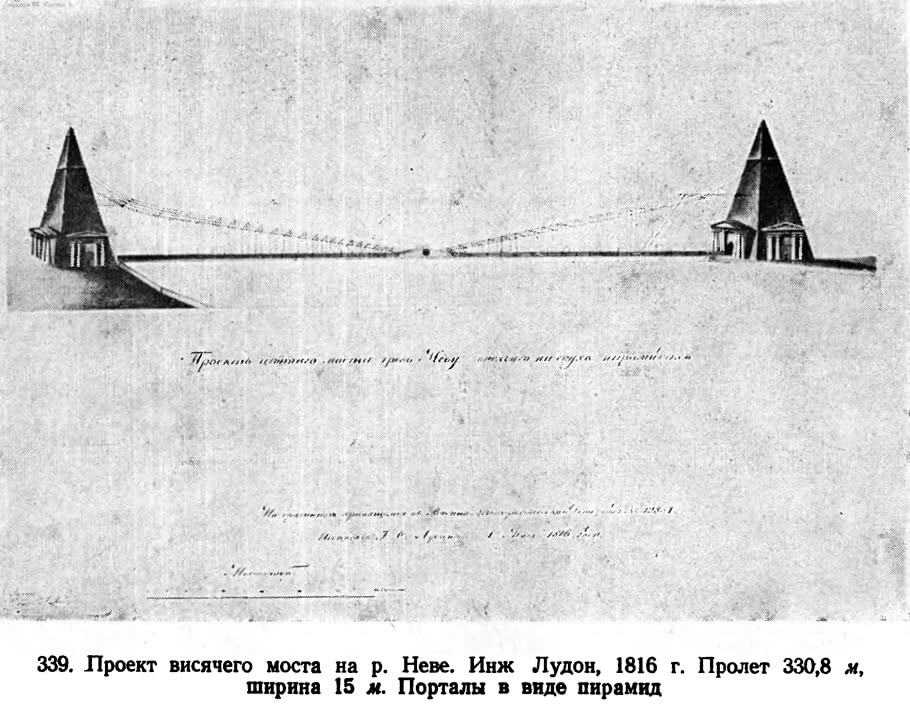

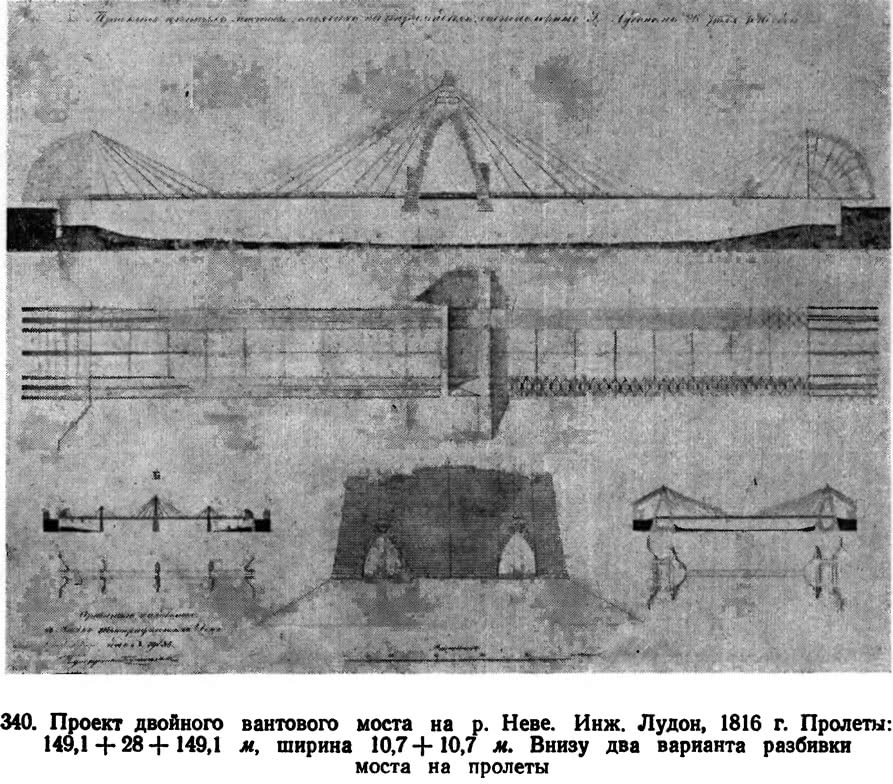

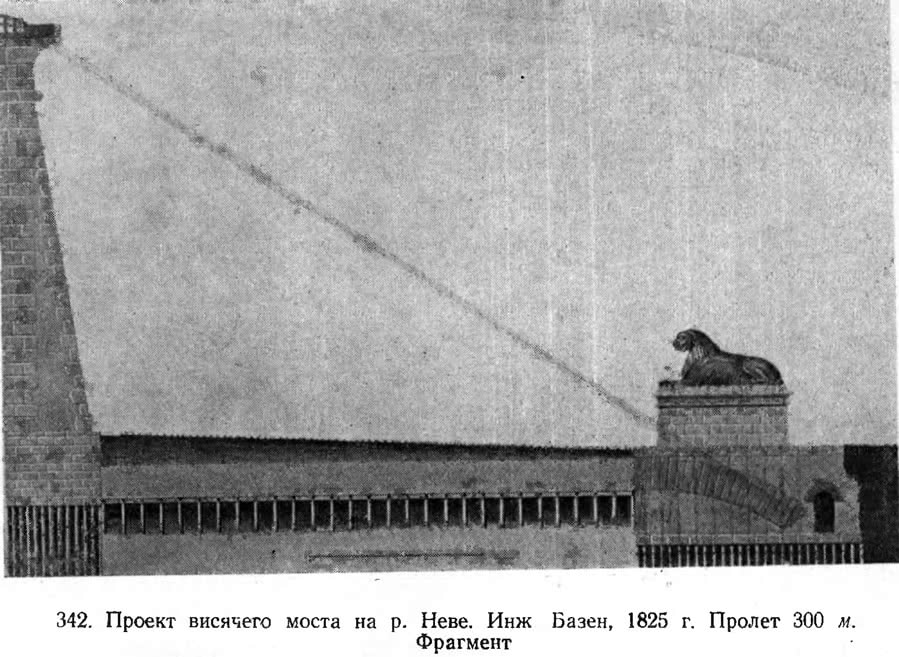

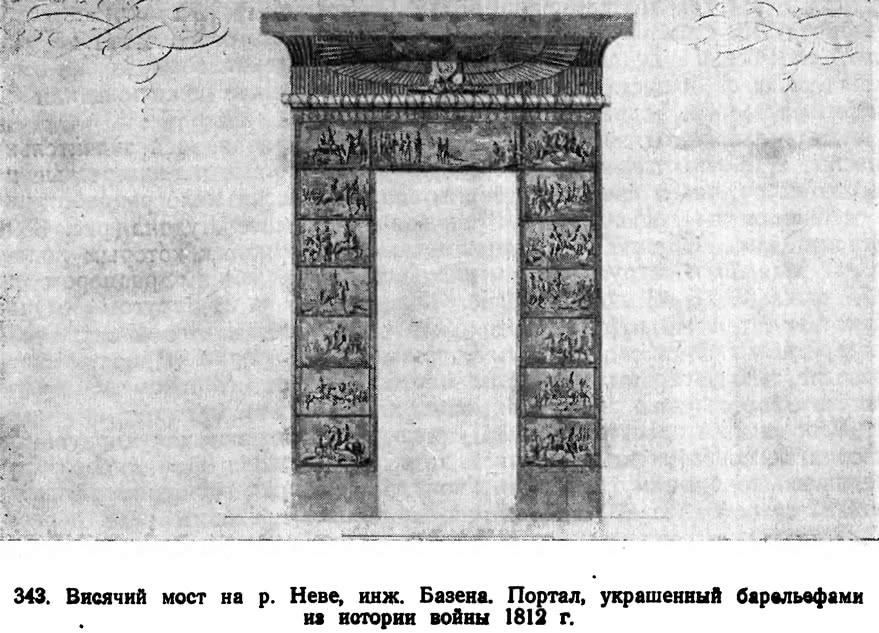

Другие проекты висячих мостов через Неву появились значительно позже, а именно только в 1816 году. Оригинальные и интересные по архитектуре, как и проект Витберга, они технически мало разработаны; в сущности это только эскизы. Так, водном проекте Лудона (рис. 339) устоями моста служат мощные каменные пирамиды, к которым подвешена висячая конструкция оригинального типа общим размером до 155 саж. (330,8 м) при ширине полотна 15 В другом случае (рис. 340) тем же автором предложен ряд мостов вантовой системы с интересными порталами еще более оригинальной формы.

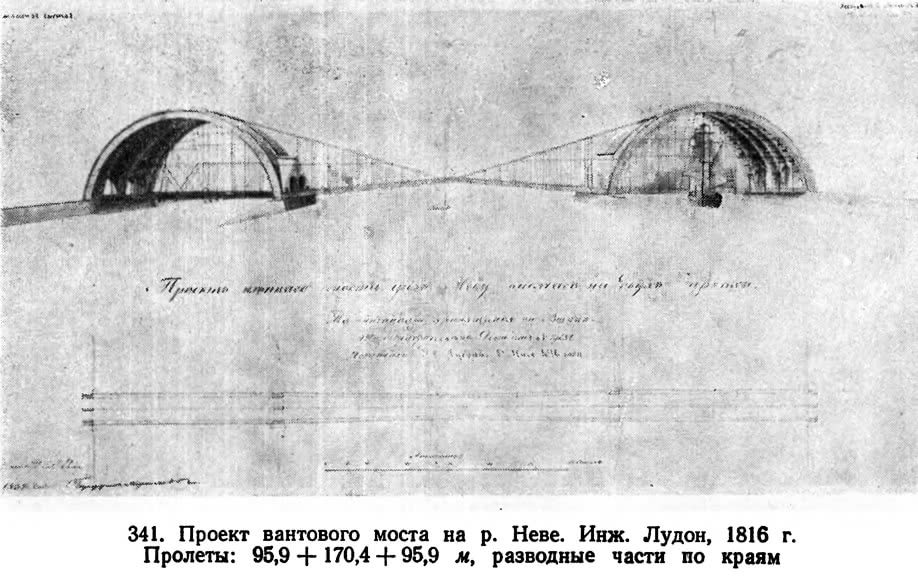

В последнем проекте (рис. 341) роль устоев играют полуциркульные сводчатые конструкции отверстием до 45 саж. (около 96 м), проектировавшиеся, повидимому, из чугуна и поддерживающие висячий мост пролетом 80 саж. (около 170 л). Под сводами могут проходить суда, пересекая висячее полотно моста в местах, где устроены специальные разводные отверстия.

Среди ряда других проектов, относящихся к этому времени, обращает внимание предложение нашего известного инженера, одного из первых питомцев Института инженеров путей сообщения — Станислава Валериановича Кербедза. Используя идею Витберга, Кербедз расположил разводной пролет портального типа по середине реки. Висячие части моста отличаются, однако, от проекта Витберга, имея форму полу-цепей (1841 г.).

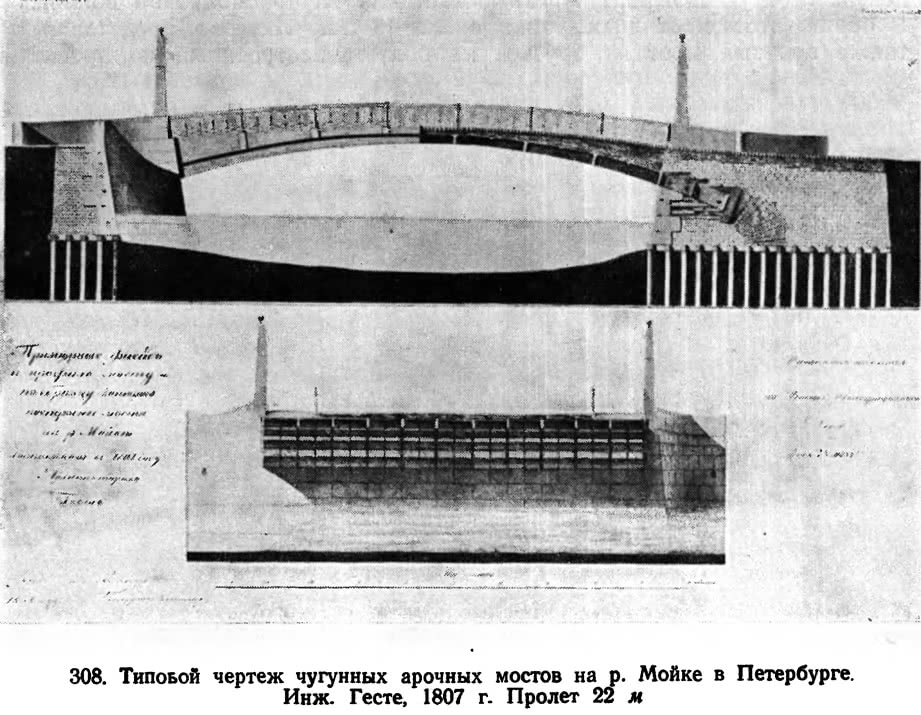

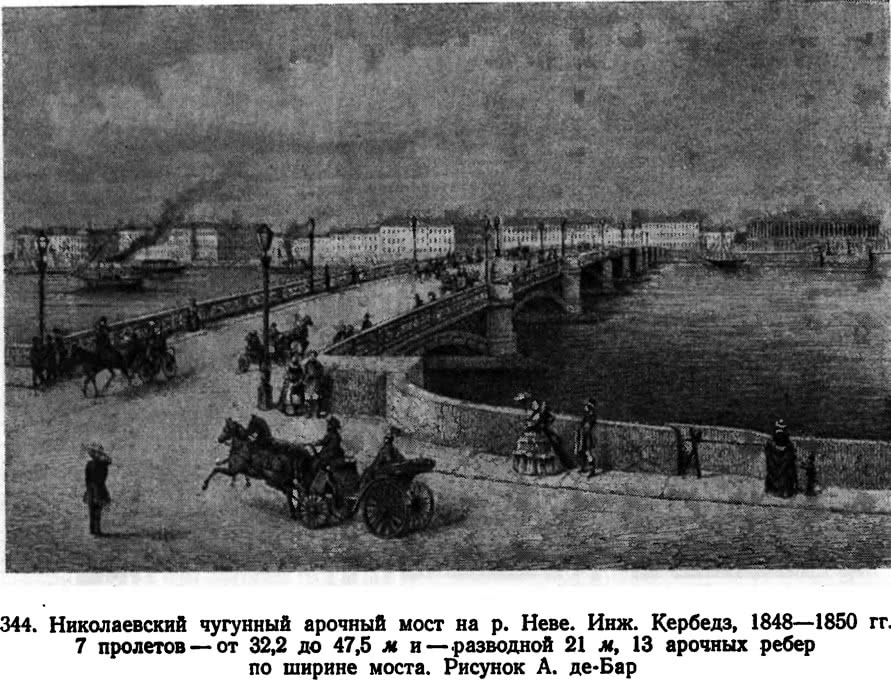

Сооружение бывшего Николаевского, ныне моста лейтенанта Шмидта, было в свое время большим событием. Это был первый у нас большой металлический мост, образцово построенный и заслуживший его автору почетное имя «Нестора русских инженеров» (рис. 344). Пролеты моста возрастали к середине реки, а арки собирались из чугунных двутавровых ребер7, соединенных между собой чугунными распорками и Диагоналями на болтах.

Надсводное строение в виде чугунных сквозных ребер с трубчатыми распорками между ними несло настил проезжей части из. чугунных плит. Сборка арок велась на передвижных деревянных сквозных фермах Журавского. Качество сборки, по словам академика Передерия, перестроившего мост, было очень высоким. Между косяками арок были проложены медные листы, и только один из косяков получил трещину после 90 лет службы.

Очень солидно выполнены основания опор на сваях, а все дно реки покрыто каменной отсыпью. Береговая разводная часть — один из первых у нас поворотных мостов — имела вид сквозной балки с железными поясами и двухрешетчатым чугунный заполнением. Весь мост был оформлен в классике и до последнего времени оставался одним из лучших сооружений Ленинграда.

Среди ряда предложений о пересечении Невы мостами было одно совершенно необычное. В начале XIX века к петербургскому военному губернатору обратился мещанин Торгованов (впоследствии — изобретатель подводного судна) с ходатайством о предоставлении ему права устроить туннель под Невой. Он предлагал соорудить «проезд с Адмиралтейской стороны на Васильевский остров под Невою ни мало не мешая оной течению». Берясь за это, он утверждал, что «головой за все отвечает».

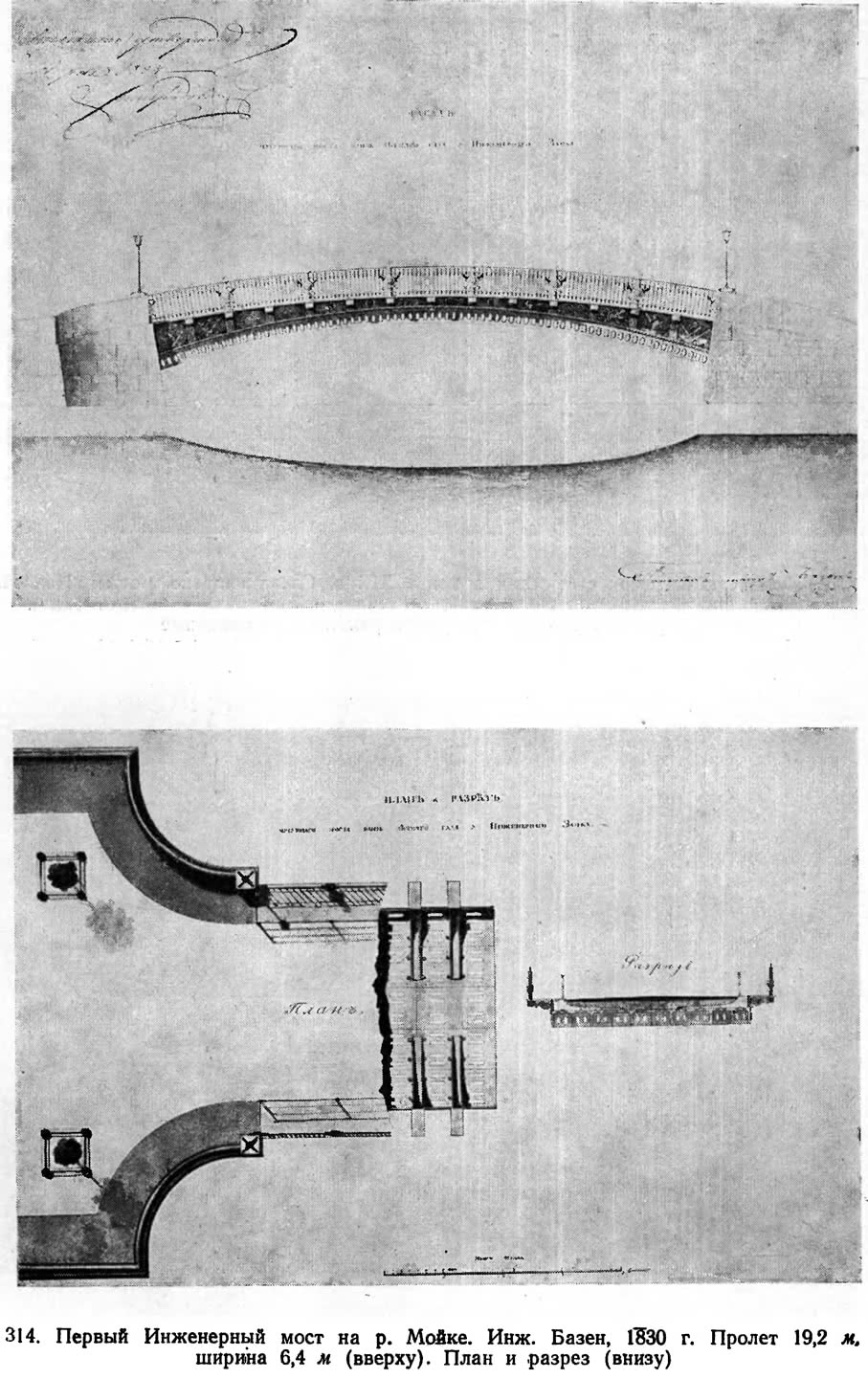

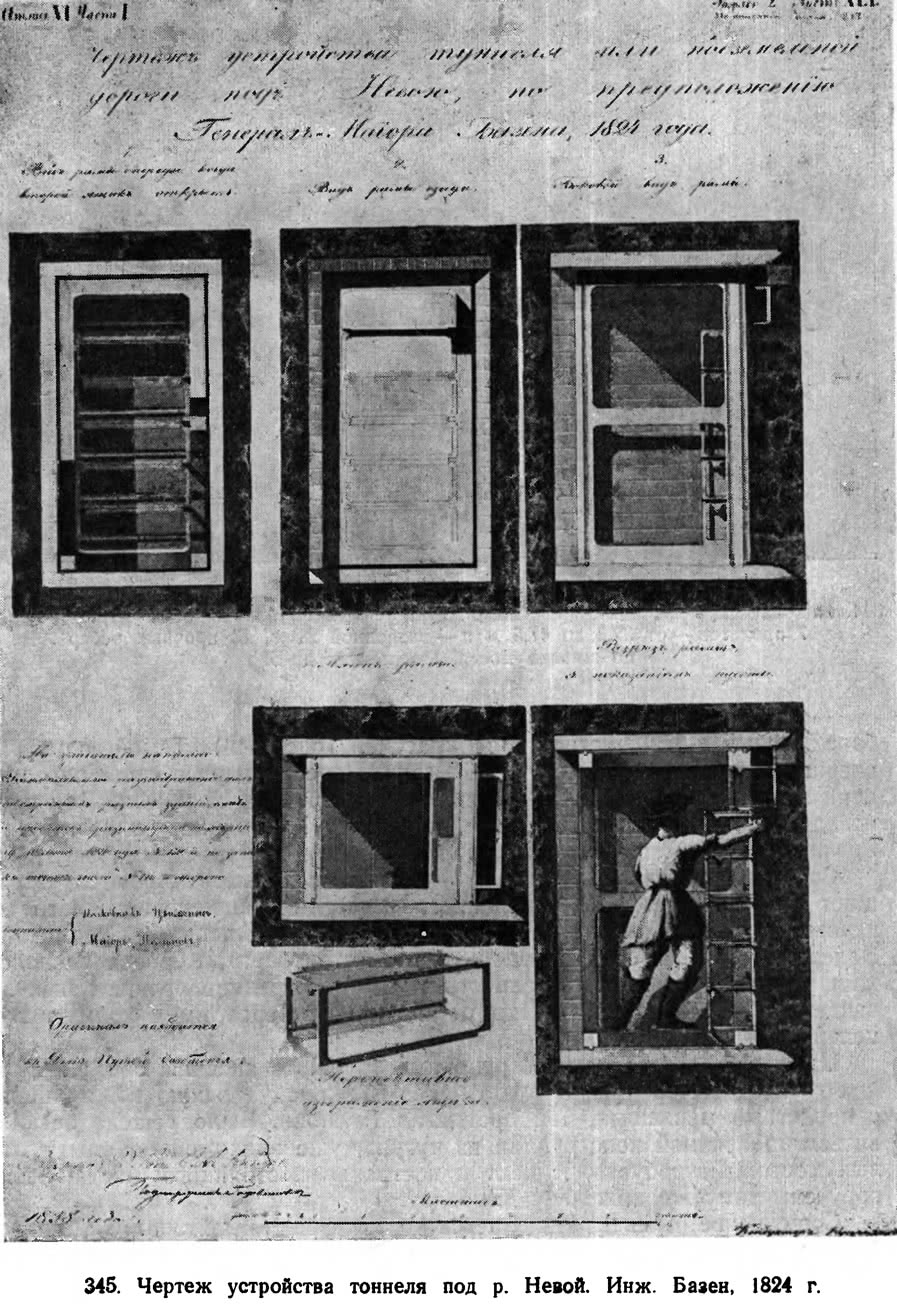

К сожалению, мы деталями проекта не располагаем, но однако идеи Торгованова не погибли. В Ленинградском музее города хранится «чертеж устройства туннеля или подземной дороги под Невою по предположению генерал-майора Базена, 1824 года» (рис. 345). На чертеже показан в нескольких фасадах и разрезах чугунный ящик и крепления из досок, с помощью которых обеспечивалась выемка грунта в туннеле. Этот чертеж 16 июня 1826 года был утвержден специальной комиссией, но дальнейшего движения не получил.

Примечания

1. Первоначальное решение города заменить поврежденные своды моста железной конструкцией благодаря протесту Академии художеств удалось отменить. Перестройка сводов производилась впервые у нас секциями с оставлением пустых швов под руководством автора настоящих строк, которым тогда же были произведены точные обмеры старого моста.

2. Железо испытывалось на приборе «сидерометре» с помощью гидравлических прессов и выдерживало нагрузку до 3700 кг/см3, имея предел упругости около 2200 кг/см3.

3. В своих воспоминаниях художница Остроумова-Лебедева образно поясняет, как зыбки были первые висячие мосты и как они резонировали на движение войск в ногу. «Цепной мост приятно и ритмично качался. Ритм его менялся. Когда шея народ, ехали извозчики, он как-то мелко плясал под ногами, меняя такт и внося перебои. Когда шел обоз ломовых, его ритм становился реже, глубже и шире. Когда по нему шел отряд войск, топанье многих ног придавало мосту какую-то особенную жизнь. Ритм его был бодрый, определенный и веселый Идешь по мосту и, не оборачиваясь, уже догадываешься по его качанию, что по нему едут ломовые или идет войско».

4. В 1727 году была произведена первая попытка устройства наплавного моста в Петербурге. К 1792 году уже существовали Исаакиевский и Воскресенский наплавные мосты, в 1813 году — Исаакиевский и Петербургский у Летнего сада. С 1824—1827 годов прибавляется ТроицКий (Суворовский), а с 1849 года — Литейный. После постройки постоянного бывш. Николаевского моста Исаакиевский был переведен к Зимнему дворцу и стал называться Дворцовым, а Петербургский был уничтожен.

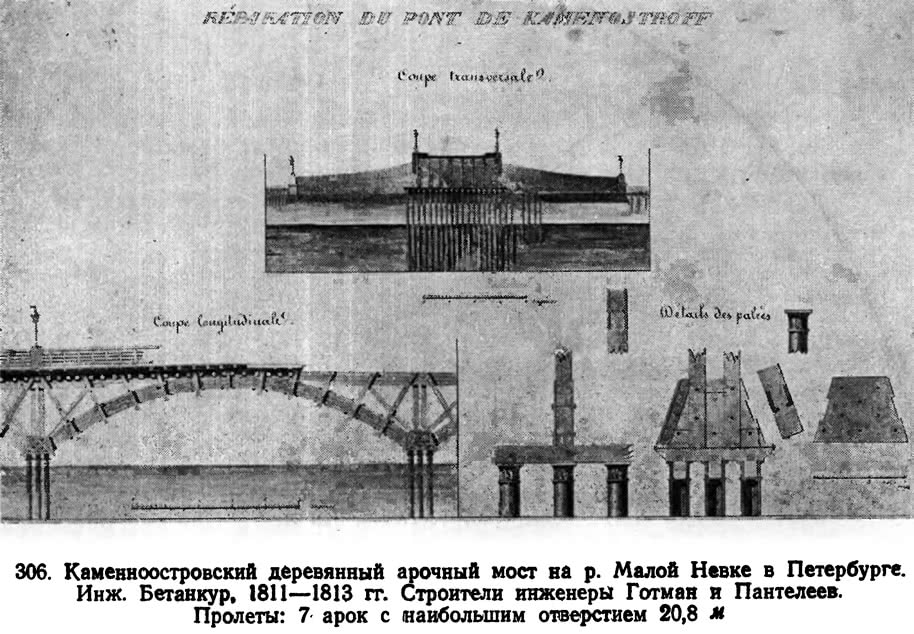

5. С 1792 года существовали наплавные мосты — Тучков, Строгановский, Каменноостровский; с 1813 года прибавляется Выборгский; в 1811—1813 годах Каменноостровскнй заменен постоянным; с 1847—18S3 годов стали постоянными и остальные.

6. С. Драбкина, «Литературная газета» № 25, 25/111 1950 г.

7. Первый у нас ребристый мост построен на Сальном Буяне в Петербурге.

8. Щит Врюнвля в Англии.