Арочные мосты в силу разнообразия форм богаче и живописнее балочных. Поэтому в тех случаях, когда архитектурные требования стоят на первом плане, например в городах, арочные системы всегда оказывались наиболее желательными. Арочные мосты в городах достигли значительного развития я имеют довольно большие пролеты.

К сожалению, применение арок возможно далеко не всегда. Для сооружения арочных мостов требуются специальные условия: надежные грунты, благоприятное расположение и дешевизна опор и т. д. Но зато, в случае исключительно больших пролетов, когда балочные системы оказываются невыгодными, арки сплошь и рядом дают наиболее удачное решение задачи.

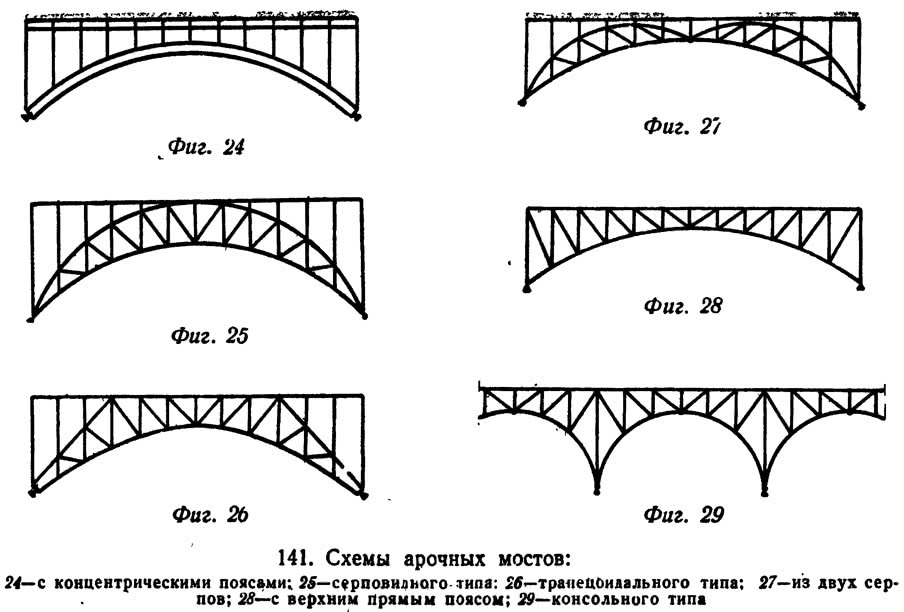

Ось арки сплошного типа обычно очерчивалась по параболе второй степени или по кругу. Очертания сквозных арок применялись самые разнообразные (рис. 141): с концентрическими поясами постоянной высоты (фиг. 24), серповидные (фиг. 25), трапецоидальные (фиг. 26), из двух серпов (фиг. 27), с верхним горизонтальным и нижним криволинейным поясом (фиг. 26). Верхний пояс неразрезных и консольных арочных систем часто делают прямым, искривляя только нижний и вводя между обоими поясами сквозное заполнение (фиг. 29).

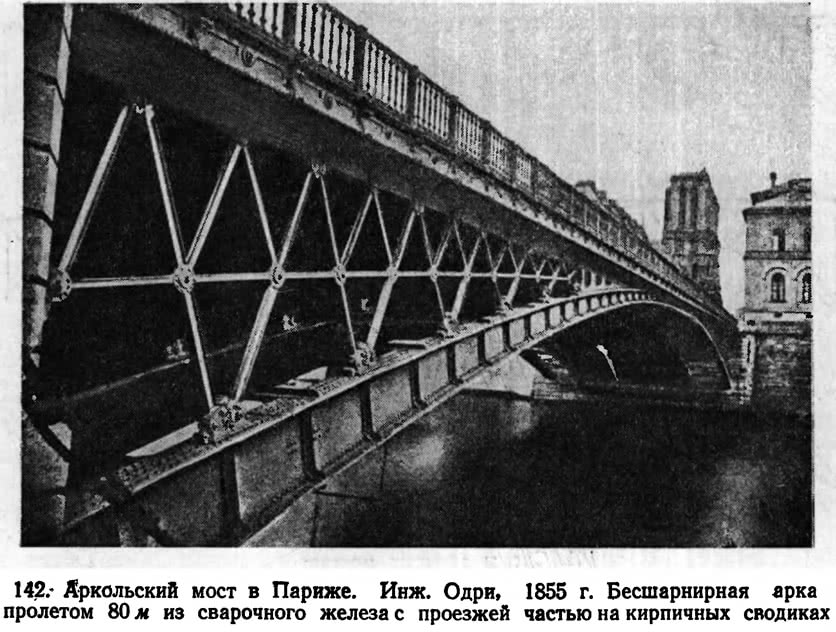

Панорама Сены в пределах Парижа обогатилась к концу XIX века серией железных арочных мостов. Первым из них в центре города был Аркольский мост (рис. 142).

Его сквозная бесшарнирная арка еще близка к чугунным образцам. На ней были проверены только что появившиеся тогда теории расчета арок. Детали моста носят эклектический характер.

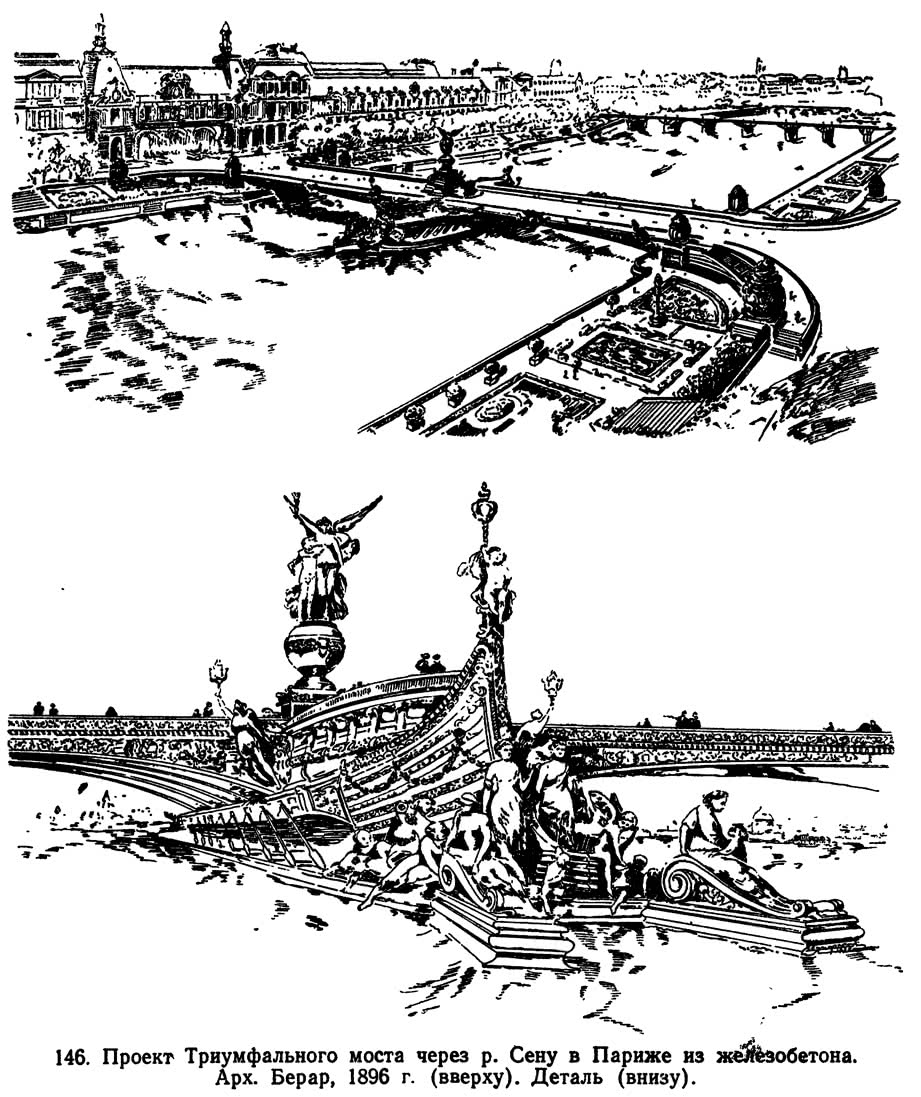

Подобные недостатки, присущие и другим мостам Парижа, явились логическим следствием внутренних противоречий капиталистического общества, в условиях которого зодчие были не в силах найти для новых технических идей равноценного архитектурного выражения. Таков и пышный мост (рис. 145), завершавший ансамбль всемирной выставки 1900 года. Его трехшарнирная арка предельной пологости (1:17,5), собранная из стальных косяков, представляла крупное техническое достижение.

Арочные системы широко применялись в Париже и для железнодорожных мостов. Примером служит Аустерлицкий виадук парижского метро.

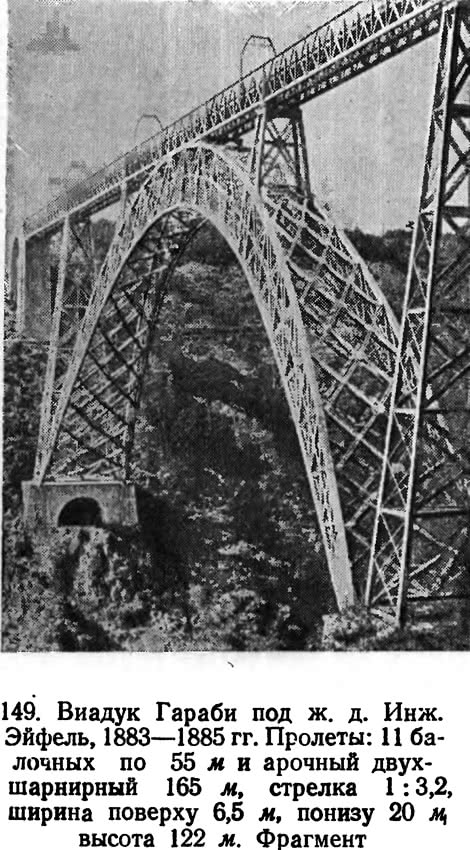

В области строительства железнодорожных виадуков того времени оставило значительный след сооружение большой и технически продуманной двухшарнирной серповидной арки виадука Гараби (рис. 149), построенной инж. Эйфелем.

Говоря о развитии металлических конструкций, нельзя пройти мимо того обстоятельства, что их влияние сильно сказалось на строительстве каменных мостов второй половины XIX века. Оно выразилось с особой наглядностью в облегчении надсводного строения, превращенного в эстакаду по типу металлических мостов. В отдельных случаях и сам каменный свод расчленяется на ряд независимых параллельных сводов-близнецов.

Возможности подобного расчленения, зачатки которого можно встретить еще в римских, иранских и средневековых мостах, обусловливались неуклонно возраставшей прочностью кладки, чему способствовало научно поставленное изучение механических свойств последней. Большое влияние на это изучение имела работа испытательных лабораторий, достигших к этому времени значительного расцвета.

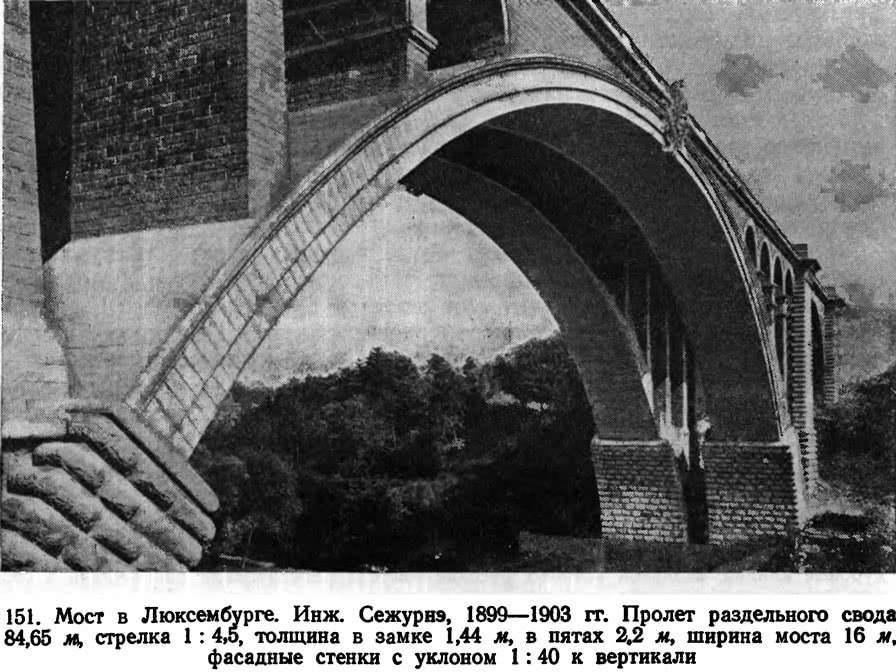

Эпоху в каменном мостостроении составили новые приемы возведения каменных сводов по методу проф. Сужернэ. Обеспечивая своды от образования трещин, эти приемы позволили довести пролеты мостов почти до 100 м.

Первоначально применявшиеся для кладки сводов известковые растворы обладали большой пластичностью. Поэтому трещины, обычно возникавшие в сводах при деформациях кружал и во время раскружаливания, могли постепенно закрываться уже во время эксплуатации моста. Когда же с увеличением размеров пролетов пришлось перейти к более прочным цементным растворам, быстро схватывающимся и обладающим очень слабой пластичностью, опасность образования трещин в процессе кладки стала вполне реальной. Это заставило обратиться к новым приемам кладки.

Примером сооружения, построенного таким образом, может служить каменный виадук в Люксембурге (рис. 151) очень большого (84,65 м) пролета. Необходимо отметить, что эклектическое оформление снижает крупные достоинства этого сооружения.

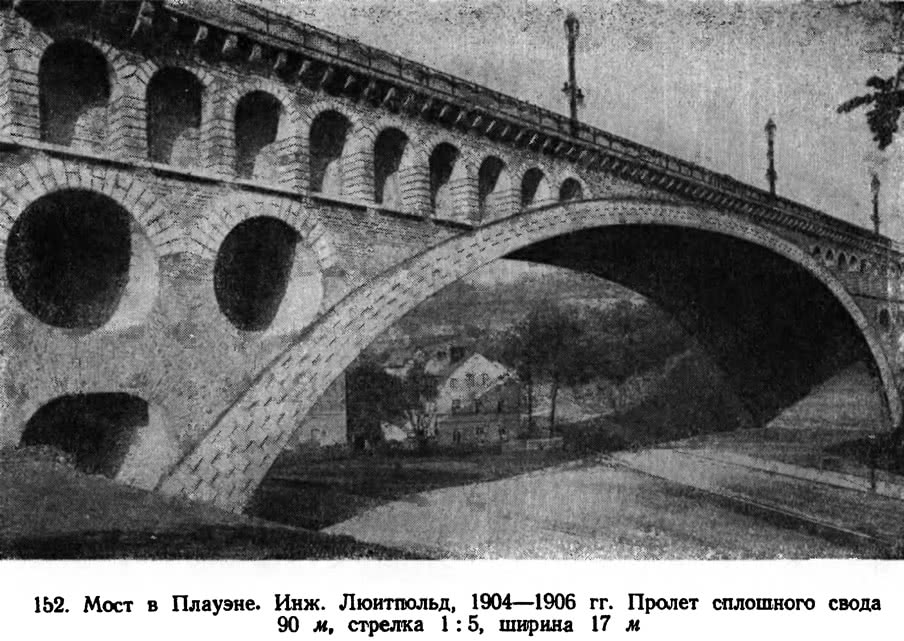

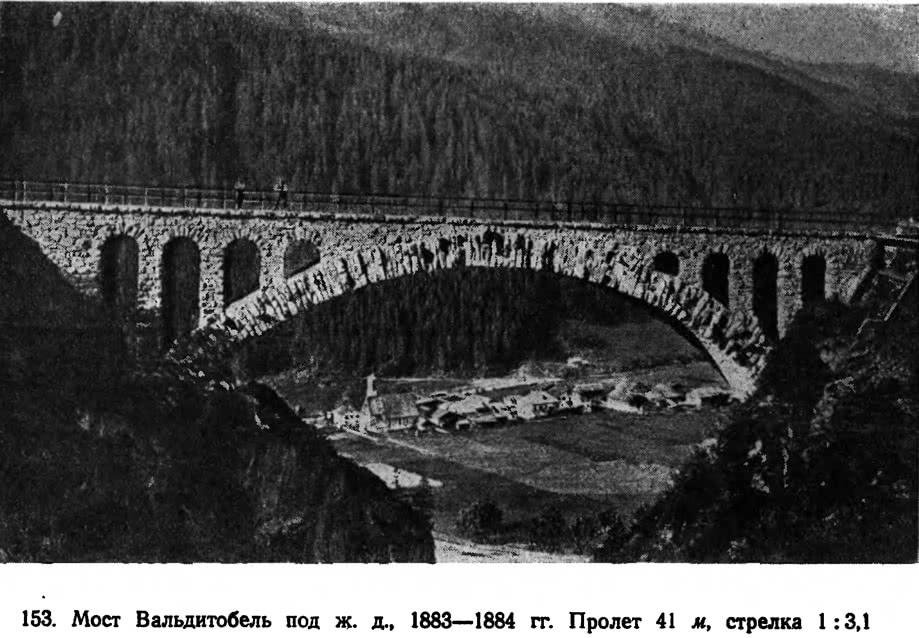

Таков мост в Плауэне (рис. 152), имеющий наибольший пролет каменного свода (90 м);в архитектуре его виден все тот же эклектический набор мотивов. Лучше оформлен мост Вальдитобель (рис. 153). Но грубая мощь не придает мосту выразительности, а граничит с бесформенностью, хотя и не лишена живописности.

При сооружении через реку Лот моста в Вилленеве (рис. 154) пролетом 96 м применен новый способ раскружаливания при помощи гидравлических домкратов2. Раскружаленные таким образом парные своды выглядят очень убедительно. Но архитектура моста имеет неподходящий для современного сооружения архаизированный характер.

Работа над шарнирными металлическими конструкциями3 отразилась и на формах массивных мостов. В 90-х годах появились первые трехшарнирные каменные и бетонные мосты. Они обладали очень большой пологостью, недоступной для бесшарнирных .сводов.

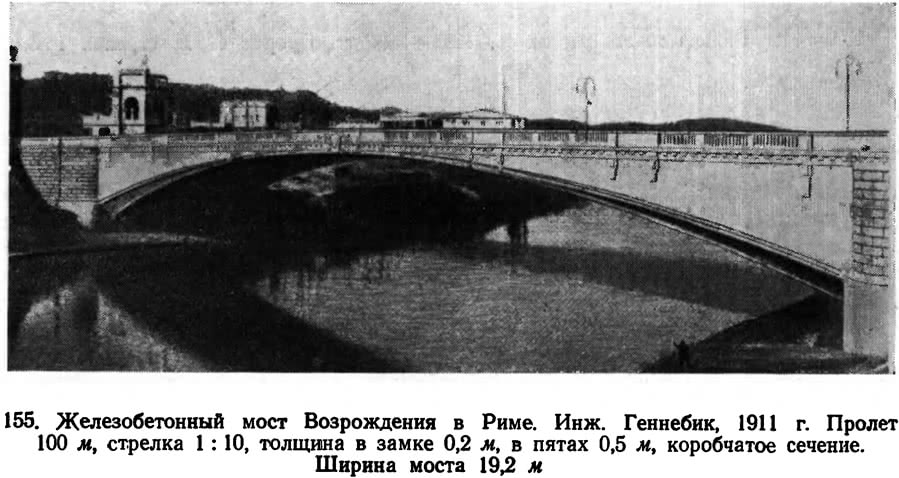

В поисках конструктивных форм для арочных железобетонных мостов строители брали за образец не только каменные, но и металлические конструкции, перерабатывая их детали и элементы применительно к специфическим свойствам нового материала. Одним из ранних примеров такой переработки служит мост Возрождения в Риме (рис. 155).

Напоминая по внешнему виду каменную конструкцию, мост в действительности имеет очень тонкие железобетонные стенки и коробчатое сечение. Это позволило довести его пролет до 100 м при очень большой пологости 1:10, несмотря на слабое основание.

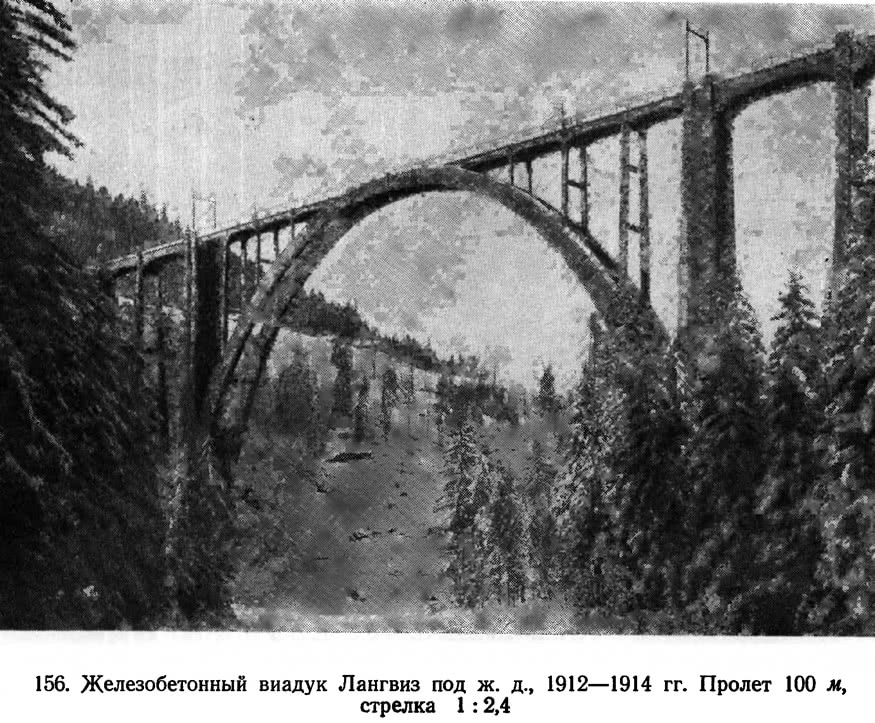

Гораздо лучше подчеркнута связь с пейзажем в композиции большого виадука Лангвиз (рис. 156) в Швейцарии. Шаг вперед представляет и его конструктивная схема, отдельные элементы которой по форме весьма близки к деревянным фахверковым конструкциям. Заслуживает внимания также железобетонный мост Лабальме через Рону, где совместность работы тонкого свода с проезжей частью подчеркнута архитектурно и учтена при расчете.

По мере роста отверстий железобетонных мостов становится очевидным, что свойства железобетона с наибольшей полнотой могут быть выявлены как раз в конструкциях больших пролетов.

Применение железобетона, не в пример камню работающего на изгиб, было причиной введения в практику массивных балок, превосходящих пролетами знаменитые каменные перекрытия китайских мостов. Вначале пролеты железобетонных балок не превышали 30 м, что далеко не исчерпывало возможностей железобетона.

Однако и при таких условиях удалось создать много оригинальных балочные мостов неразрезных, консольных и безраскосных (рамных) систем.

Дальнейшее длительное изучение свойств цементов и бетона позволило значительно, расширить пролеты железобетонных балочных мостов.

Продолжающееся возрастание прочности цементов, индустриализация бетонных работ, применение сборных элементов и т. д. способствовали еще более широкому распространению железобетонных конструкций, завоевавших видное место в строительстве балочных мостов.

Примечания

1. Кавказские мастере применяли кладку кольцами в XII веке и раньше (см. раздел «Архитектура мостов СССР»).

2. В швах древних сводов Новгорода и других городов до сих пор сохранялись дубовые клинья, забивкой которых русские мастера регулировали напряжения в сводах совсем так, как это делается гидравлическими домкратами. Поэтому русских мастеров можно считать родоначальниками этого способа.

3. Уже в 40-х годах на Рязанской дороге была построена чугунная труба на шарнирах (см. раздел «Архитектура мостов СССР»).