1. Виды каменных материалов

Твердость при полевом определении вида каменной породы наиболее удобно измерять по относительной шкале Мооса с помощью некоторых минералов или подручных средств, пользуясь данными табл 1. Строгий является важным цементом при определении (идентификации) вида породы. Здесь может помочь определение характера зернистости с помощью схем (рис 1). Помимо перечисленных признаков при определении породы обычно используют также цвет, сложение (слоистое, массивное и т. п) и среднюю плотность1.

Следует иметь ввиду, что пористые камни (туфы, некоторые известняки) обычно бывают малопрочными и легко обрабатываются. Поэтому из них можно с помощью обыкновенной ножовки по металлу изготовить образец правильной формы (куб или балочку), после чего, измерив грани, вычислить его объем.

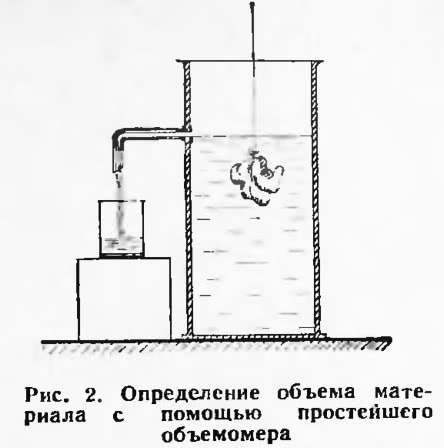

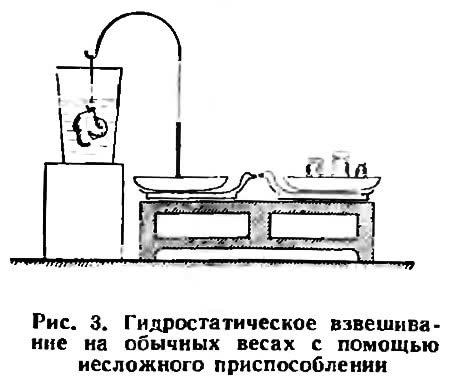

Объем образца камня, см3, определяют как разность масс камня в воздухе и в воде, отнесенную к плотности воды, т. е. к 1; вычисления производят по формуле

где V — объем образца, см3, G1 — масса образца на воздухе, г; G2 — масса образца в воде, г; ?в — плотность воды г/см3 (?в = 1).

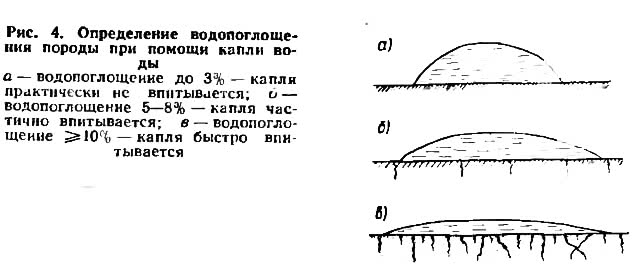

3. Водопоглощение

При определении водопоглощеиия следует обращать внимание на запах влажного образца: если при большом водопоглощении образцы издают запах глины, они являются слабыми. С помощью подкрашенной воды (раствора марганцовокислого калия) можно определить слоистость и трещиноватость породы, если она не определяется визуально. Однако для этого необходимо выдерживать образцы камня в такой воде не менее 1 сут [8]. Водопоглощение — указатель степени выветрелости и морозостойкости породы.

4. Морозостойкость

О морозостойкости породы можно судить по внешнему виду и по ее водопоглощению Чем тверже порода и чем больше она содержит кварца, кремния и других твердых минералов тем она более устойчива к атмосферным и температурным воздействиям. Повышенное содержание слюды говорит о недостаточной морозостойкости каменной породы. Нежелательно с точки зрения морозостойкости присутствие в породе пирита серного или железного колчедана. Его кристаллы имеют кубическую форму и латунно-желтый цвет. При воздействии соляной кислоты пирит выделяет сероводород.

Внешние признаки, характеризующие пониженную морозостойкость: наличие трещин с равными, зазубренными краями; неоднородное крупнозернистое строение, наличие бурых пятен на поверхности (характерно для таких пород, как диориты, габбро и базальты), несвежий излом и тусклый блеск кристаллов на образцах; поверхностное шелушение, расслаивание и наличие рыхлых включений (характерно для известняков). В карьерах выветрелость всех горных пород характеризуется мощностью слоя щебня, полученного естественным путем: чем слой меньше, тем свежее порода и тем выше ее морозостойкость.

Высокое водопоглощение (более 5—6%) также указывает на пониженную морозостойкость из-за наличия трещин в городе. О морозостойкости можно судить и по прочности камня. Косвенно о морозостойкости можно судить но результатам высушивания на электрической плитке или на солнце насыщенного водой камня: если при этом он растрескается, то порода неустойчива к атмосферным воздействиям, т. е. она неморозостойка.

При необходимости ускоренного определения морозостойкости породы поступают следующим образом. Берут примерно 10 кусков породы массой около 100 г каждый, помещают их на 1 сут в насыщенный раствор сернокислого натрия, после чего вынимают и сушат примерно 4 ч при 100—110°С, затем охлаждают до комнатной температуры и вновь погружают в раствор сернокислого натрия на 4 ч. Такой цикл насыщения и высушивания повторяют пять раз. После этого образцы промывают водой, высушивают и осматривают. Если видимых повреждений не обнаружено, то породу можно считать морозостойкой. При этом пять циклов таких испытаний принято приравнивать к 25 циклам стандартных испытаний [8]. Для получения насыщенного раствора сернокислого натрия берут 300 г безводного сернокислого натрия, растворяют его в 1 л подогретой воды, охлаждают полученный раствор до комнатной температуры и дают отстояться в течение 2 сут.

5. Прочность

Прочность — один из основных показателей качества природных каменных материалов. Большой прочностью (100—350 МПа) обладают изверженные породы — граниты, диабазы, базальты; меньшей прочностью (100—200 МПа) обладают осадочные породы — известняки, доломиты, песчаники, кварциты и др.

Один из показателей прочности камня — твердость. В полевых условиях ее определяют по шкале Мооса (см. табл. 1). В том случае, когда минералы этой шкалы отсутствуют, можно воспользоваться стальной иглой, которой чертят (царапают) породу. Твердость такой иглы принимают около 5 по шкале. На минералах твердостью выше 5 игла не оставляет следа, при твердости ниже 4 она оставляет рваную черту с зазубренными краями, а на минералах с твердостью ниже 3 стальная игла оставляет ровную глубокую черту. Горные породы, твердость которых 5 и выше, достаточно прочны и допускаются в строительстве. Породы с твердостью 3 и ниже без стандартных испытаний применять в строительстве не разрешается.

О прочности каменной породы можно судить по ее раскалыванию под ударом молотка или кувалды. Для пробы на прочность образец камня около 200 см3 (приблизительно к 6x6x6 см) одним-двумя ударами молотка или кувалды раскалывают в щебенку. Прочный камень расколется на 2—3 куска, а непрочный или выветрелый — на много мелких кусочков. При расколе песчаников замечают связь зерен с цементирующим веществом: если связь прочная, раскол происходит по зернам и цементу, а если нет — то разрушается цемент, в то время как зерна остаются целыми [9].

Прочность камерной породы при ударе молотком можно определить и по звуку. Для этого кусок породы кладут на ладонь и по нему наносят не очень сильный удар молотком. Плотный и прочный камень дает ощущение упругого удара и издает звонким звук, причем после удара молоток от камня отскакивает. Неплотный, трещиноватый и непрочный камень при ударе издаст глухой звук.

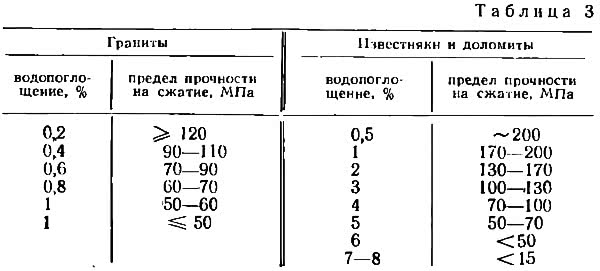

Водопоглощение также может характеризовать прочность камня. Если образец каменной породы имеет большое водопоглощение и это поглощение происходит быстро (см. выше), это значит, что структура образца нарушена и порода имеет повышенную пористость. Существует определенная связь между водопоглощением и прочностью природных каменных материалов. Для гранитов и известняков она дана в табл. 3.

Средняя плотность в некоторых случаях также может быть связана с прочностью. Так, прочность известняков повышается с увеличением их плотности [8]. Пользуясь данными табл. 4, можно ориентировочно определить предел прочности па сжатие разных известняков.

Наиболее достоверно определяют прочность природных каменных материалов по сумме испытаний: пробами иглой, каплей воды или чернил и по удару молотком в сочетании с внешним осмотром. Полученные данные сверяют с данными табл. 2 и производят таким образом оценку горной породы.

Примечания

1. Здесь и далее вместо объемной массы употребляется рекомендованный комиссией СЭВ термин «средняя плотность» (кроме оговоренных специально случаев).