Профессия дизайнера среды "отличается" тем, что максимально открыта жизни, ее изменениям, развитию, связана с решением чрезвычайно разнообразных задач организации жизни сегодняшнего общества. Поэтому архитектору-дизайнеру необходимо знание социальной реальности, особенностей устройства и характера современного общества. Необходимо ему также понимание культуры общества, его ценностей, ориентаций, его стратифицированных потребителей, идеалов, мечтаний, заблуждений, его мифологии. Наконец, дизайнер среды должен непосредственно, лично чувствовать сферу собственно художественного творчества, его недоговоренностей, тайны, прозрения и пророчества.

Для того, чтобы лучше понять, что стоит за необходимостью дизайнерской ориентации в проблемах социума, культуры, искусства, следует обратиться к суждениям специалистов. О том, что такое "хороший дизайн", размышляет, например, член Союза Дизайнеров России Юрий Наумов: "Известно, что рождению нашей профессии способствовало развитие техники. Будучи далекой от живой природы, не имея стыковки с человеческим духом, она стала оказывать определенное психологическое воздействие на человека, причем не в последнюю очередь и своим внешним видом. Дизайн же призван помочь технике приблизиться к душе человека. В этом направлении идут и обычным путем — дизайнер привносит в технические объекты элементы стилевой пластической культуры.

Изделия, спроектированные по принципу согласованности целого и частностей, утрачивают свои раздражающие факторы — человек работает с ними, не отвлекая на них свои душевные силы, сосуществует с ними мирно. И это парадоксально: красивая, удобная, полезная вещь, поначалу имеющая рыночную привлекательность, далее существует незаметно, ибо обладает способностью полностью вписаться в быт, стать функциональным естеством и, таким образом, исчезает как назойливая индивидуальность. Создавать вещи настолько хорошие, чтобы ими можно было пользоваться так же естественно, как человек пользуется рукой или ногами при ходьбе, — великое искусство! И это есть задача будущего дизайна. Лично я считаю хорошим дизайном именно такие вещи".

"Что такое хорошо спроектированная вещь? Здесь есть критерии обязательные, такие, как удобство использования, технические параметры, характеризующие ее потребительский уровень, — производительность, мощность, вес, долговечность и т.п. За колеблющейся неуловимой гранью находятся критерии социально-культурного плана — это и стиль, и образ, и экологические качества: энер-го- и материалоемкость (тот же вес, но в другом контексте), наличие вредных выбросов, проблемы утилизации, важность которых зависит от того, насколько общество ценит сохранность окружающей среды, частота смены моделей, наконец, выраженность этих экологических и иных социокультурных ценностей и значений в образе предмета. Таких, например, как демократичность вещи или, наоборот, ее функция индикатора имущественного положения владельца; обыгрывание в дизайне вещи ее демонстративной самоценности или, наоборот, ее функции как инструмента. То есть вещь, дизайн вещи в одном социокультурном контексте может считаться хорошим, а в другом — плохим. Все зависит от того, какие значения и ценности, официально или неофициально, культивируются в данном обществе. Можно согласиться с известным теоретиком культуры, искусства, и, в частности, дизайна Джилло Дорфлесом, который считает дизайн зеркалом истории и культуры.

В газете "Московские новости" (1986, 9 ноября) в статье "Молодость революции" об этом периоде говорится: "...набрали силу непроизводительные слои, которые паразитировали на экономической монополии государства. Образовался некий симбиоз коррумпированной части управленческого и хозяйственного аппарата, сосредоточивший в своих руках распределение материальных благ".

О подобном социальном явлении и подобной социальной группе, правда из эпохи поздней бронзы, хорошо сказал венгерский писатель Лайош Мештерхази в романе "Загадка Прометея": "Созидать эта группа уже не может, но что-то делать все-таки надо... Окружает себя максимальным количеством максимально дорогих, но бесполезных предметов, испытывает вдруг потребность в таких вещах, которые не служат действительным потребностям и являются лишь символами, фетишами, социальными аксессуарами — демонстрацией власти и ранга".

Ситуация отражается также и в ассортименте, и в выборе объектов повышенного внимания. Например, наличие сверх всякой меры расписанного фарфора в пышных барочных формах для "государственных подарков" и отсутствие дизайнерских проектов (заказов на них) на простую, но удобную, подлинно художественную посуду для общепита, больниц, детских садов и т.д.

Отношение к потребителю только как к источнику возврата средств в бюджет, бытовавшее в сфере планирования, привело к ориентации, в основном, на проектирование искусственно дорогих вещей, причем образовалась устойчивая тенденция именно такого развития ассортимента практически всех видов бытовых изделий. Это обусловило тот факт, что в реальном массовом дизайне потребительских товаров и вещей-символов технологическое несовершенство сочеталось с вычурностью и помпезностью внешнего облика. Это плохой дизайн, но это — то, что было кому-то нужно. Этот дизайн явился красноречивым отра жением ряда негативных явлений и социального нездоровья предшествующих десятилетий.

Опыт развития дизайна последних лет не дает, к сожалению, поводов для оптимизма. Нынешняя рыночная активность выплеснула на нас бездну сувенирно-графической продукции, которой не касалась рука того дизайнера, о котором говорил Д. Азрикан. И все же абсолютные ценности умного проектирования, о которых рассуждают'практики дизайна, остаются актуальными, несмотря на социальные неурядицы и культурный нигилизм.

"Известный художественный критик У. Сегерштад в статье "Скандинавский дизайн умер — да здравствует скандинавский дизайн!" пишет: "Сегодня мир интернационализируется совсем иначе, чем это было в послевоенный период, когда скандинавский дизайн развивался, в основном, на базе местных традиций. В настоящее время традиции, как источник вдохновения, частично исчерпаны, теперь они чаще выступают в качестве средства конструирования в условиях интернационализации.

Финский дизайнер К. Метсоваара, сотрудница известной бельгийской фирмы "Альберт Ван Хавере", считает, что никогда не было ничего чисто финского. "Мы всегда нуждаемся друг в друге. Это так естественно — учиться у других, а теперь это необходимо более, чем когда бы то ни было, ибо мы никогда не сможем успешно конкурировать, если не станем пытаться делать вещи так же хорошо или даже лучше, чем другие". "Если я даже буду бороться со своей финскостью, — признается молодой дизайнер М. Пири, — она все равно останется при мне.

Возврат к традиционной модели деятельности, развитие ее в современных условиях связаны с осознанным отношением к этой деятельности, к труду дизайнера, а так же к продуктам этого труда. "Работа руками, — пишет финский дизайнер Т. Виркаала, — имеет для меня почти терапевтический эффект, когда я режу или леплю из натурального материала. Это вдохновляет меня на новые эксперименты. Это ведет меня в другой мир, в тот мир, где мои глаза на кончиках пальцев чувствуют движение и модификации формы". В Японии метафизика труда признается в качестве "подлинной основы как для самооценки каждого человека, так и для его оценки с точки зрения общества".

Традиционно-ученическое отношение к природе подразумевает и традиционное отношение к материалу. Человек не должен навязывать свою волю материалу, но должен творить, исходя из его структуры, пластики и возможностей, стремясь подчеркнуть присущую ему красоту, раскрыть его свойства. При этом необходимо выбрать наиболее экологичные способы обработки материала. "Есть один неписанный закон, применимый ко всем материалам, даже к тем, которые мы склонны отвергать, — заявляет Т. Виркаала. — Дизайнер не должен никогда проявлять насилие относительно того материала, с которым он работает: правильнее будет искать гармонии с ним".

"... уже сложилось особое экологическое сознание — с характерными для него установками, ценностями, образным строем. Назовем некоторые его аксиоматические качества, — отметил искусствовед О. Генисаретский. Это, во-первых, внимание к воспроизводственным, сберегающим, охранительным отношениям. Наша культура, движимая в течение нескольких столетий пафосом созидания и преображения, открытия и изобретения нового, не акцентировала задач воссоздания утрачиваемого — хранить и спасать не было ее ведущими функциями. Ныне ситуация в корне иная: пережив опыт возможности гибели человечества, породившей и питавшей его природы, а также культуры, мы отчетливо видим, что если создание потребного грозит гибелью данного (природных ресурсов, здоровья, культуры), то его следует или сохранить, или же воспроизвести.

И, наконец, в-третьих, экологическое движение за сохранение первой природы смыкается сегодня с культурно-экологическим, традиционалистским движением, главная забота которого — сбережение ценностей унаследованной культуры, традиций образа жизни и связанной с ним предметной среды. Ранее названные сохранение и участие — не самоцель, они важны лишь как условие культурной идентичности образа жизни, подлинности бытия человека".

"... сегодня у нас есть единственный выход — экологизировать все сферы и уровни жизнедеятельности и сознания, пересмотреть ценностные ориентации и содержание всех видов деятельности, прямо или косвенно связанных с вмешательством в природу. Дизайн, будучи одним из звеньев, связывающим различные области социально-экономической и культурной деятельности, не может не соотносить себя с нарастающим процессом их экологизации. В противном случае он рискует нарушить очень существенные связи с ними", — говорила эколог Е. Бизукова.

"Значительная часть проблем, которые сегодня ставит экология, отпала бы, например, при налаживании безотходного производства и потребления, — сказал лингвист Ю. Шатин. — Три десятка лет назад Т. Мальдонадо в книге "Надежды проектирования" писал, что вещь проще изготовить, чем уничтожить. Даже раздробленная до молекул, она, тем не менее, пополняет мировую свалку отходов. Поэтому, принимаясь за проект очередного изделия, объекта, комплекса, дизайнеру стоило бы исследовать поведение вещи в реальных условиях, хотя бы вчерне представить себе весь процесс ее "бытия". Вопрос реутилизации отживших свое вещей и материалов — один из сложных и животрепещущих, ибо выбрасывая отслужившее здание, мы хороним не только материал, но и овеществленный труд, материализованную идею.

Мне кажется, что дизайнеры должны с максимальной ответственностью подходить и к выбору материалов для проектируемых ими изделий. В частности, именно дизайнер мог бы, скажем, поставить преграду катастрофическому засилью полимерных материалов".

Один из участников "круглого стола", Галина Курьерова, раскрывает свои представления о проблеме в статье, посвященной экологической ориентации дизайна Западной Европы, связывая ее с кризисом традиционной для европейского дизайна "сильной" установки проектного сознания.

"В последние годы при обсуждении специфики современного этапа развития дизайна все чаще становится центральной тема образа жизни. Тема, извечная и неизменно актуальная для дизайна, рассматривается сегодня как специфически современная проблема дизайнерского проектирования. Такая постановка вопроса может быть истолкована двояко. Во-первых, как признание новизны ряда характеристик, определяющих образ жизни на современном этапе. Во-вторых, в том смысле, что в самом дизайне произошло изменение сложившегося ранее отношения к образу жизни как объекту проектного осмысления. В принципе эти толкования взаимодополнительны: внимание к образу жизни как к объекту и образожизненная проектная установка усиливают друг друга. А при их сближении происходит концептуальная перестройка дизайна — изменяется принятое в нем понимание проектирования.

"Полюс сильной" проектности, до недавнего времени отождествляющейся с проектированием как таковым, воплощает активную, реконструктивно-преобразовательную, в пределе — "демиургическую" установку проектного сознания, опирающуюся на ту или иную "большую" аксиоматическую целостную систему интерпретации мира. "В традиции модернизма, — пишет французский философ Ж.-Ф. Лиотар, — представление об отношении человека к материалу его деятельности носит картезианский характер: это отношение завоевателя и повелителя природы. Свободная человеческая воля вменяет свои цели сущему, заставляет его следовать им, преодолевает естественный характер его развития. Оно определяет эти цели посредством языка, который позволяет сформулировать замысел как возможность (проект) и наложить его на реальность (материал)".

Полюс "слабой" проектности воплощает рефлексивное, "гипотетическое", в потенции — охранительное (экологическое) отношение к миру и жизни. Ее главная "генотипическая" черта — неаксиоматичность, вероятностный характер оснований. Как пишет видный итальянский эстетик К. Магрис, "постмодернизм есть конец модернизма, "антимодернизм" в том смысле, что он знаменует конец больших аксиом, сильных систем, больших целостных философских интерпретаций мира... осознание и выражение отхода культуры от предшествующих целостных систем, каковыми бы они не были. То есть это типичное явление переходного периода, для которого характерно стремительное умножение самых различных направлений развития, поисковый разброс при неопределенности общей тенденции. Вполне естественно, что в этой ситуации выдвигается категория "слабости", провозглашаются "деиерархизация" и принцип антиавторитарности, происходит отказ от сколь-нибудь окончательных ценностных суждений, утверждаются слабые, минимальные ценности, преимущество которых в толерантности, а ограниченность — в отсутствии четкости и определенности".

Наконец, согласно четвертой точке зрения, тесно связанной с предыдущей, постмодернизм являет собой актуализацию и сублимацию проектной традиции, не менее прочно, чем модернизм, укорененной в проектной культуре Запада, но до сих пор развивавшейся как бы в тени последнего, в форме "культурных меньшинств". Причем традиция эта расценивается как гораздо более реалистичная и плодотворная, более того, как единственно реальная традиция проектирования и действительная форма существования проектной культуры, тогда как "доктрина модернизма" рассматривается как ложная идеологическая форма реального проектирования, имеющая, впрочем, несомненную ценность с точки зрения истории идей".

"Тем самым создаются условия для сложения "слабой системы" проектирования с ее принципом множественности и взаимной терпимости проектных направлений, принципом "частичного" проектирования. С другой стороны, представление сугубой конкретности истины ставит на место системно-организованного глобального объекта дизайна полицентрическую, поливалентную картину мира, множество объектов, сущностей, реальностей, типов отношений между объектами, микро- и макросистемами".

"... "слабое" проектирование как бы исключает возможность его репрезентации в виде логически оформленной общей мысли о предмете, полагая, что любая логическая формализация, любая умозрительная конструкция, тем более, если они претендуют на общезначимость и окончательность, скорее мешают, чем помогают приблизиться к пониманию предмета. Представление об образе жизни в "слабом" проектировании предельно конкретно, непосредственно, и главным инструментом его проектного осмысления полагается не моделирование, которое само по себе есть акт формализации, отвлечения от непосредственного знания, но образное мышление, образотворчество. Вообще для "слабого" проектирования характерно противопоставление опытного знания отвлеченному теоретизированию, "перцепта" — как содержательно-насыщенного чувственного образа "концепту", как рационально-логическое моделирование. "Ориентироваться на "перцепт" — значит больше доверять своим чувствам, эмоциям, интуиции, естественным побуждениям и движениям души. Дизайн как "перцепт" содержит возможность смягчить жесткие и окостеневшие матрицы, лежащие в основе нашей деятельности, а значит — и нашего общества".

"Слабое" проектирование стремится остановить бесконечную гонку за будущим, характерную для модернистской культуры, пытается преодолеть манию (или комплекс) авангардизма и концентрируется на настоящем, стремясь проектировать в настоящем и для настоящего".

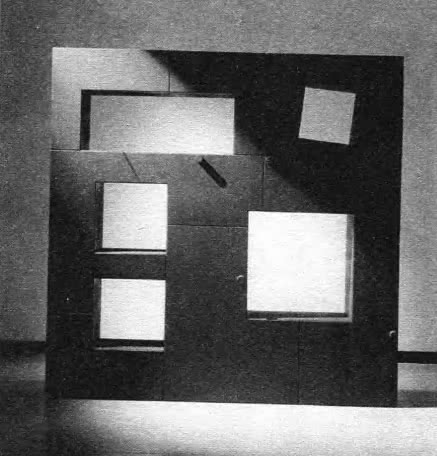

Мы познакомились с особенностями сегодняшней социокультурной реальности и влиянием ее на характеристики современного дизайна и дизайна среды. Поэтому не окажутся оторванными от жизни, от дизайна размышления К. Ингольда, исследующего творчество Казимира Малевича, открывшего художникам, формирующим пространство, горизонты, к которым вот уже 80 лет стремятся новые и новые их поколения.

"То, что представляет сознание как предметное и принимается рассудком на веру как действительное, должно быть преодолено в забвении и вскрыто заново — через забвение — как "действительность по ту сторону рассудка" и до всякой иллюзорной предметности. Только забвение всякого знания и умения дает возможность вернуться назад в беспредметность не-рассудка; после того, как мир на протяжении тысячелетий объясняли "оружием" разума и меняли "оружием" техники, он, этот мир, должен теперь — наконец-то и заново! — стать доступен чувственному постижению, — исходя из его собственных предпосылок (каким он является в своем становлении и, становясь, проектирует сам себя). Единственно истинное — это действительность, какой она осуществляет себя в неразумении, в не-рассудке, как попросту "бесцельное" и "безграничное". "Человек хочет видеть природу "умной", а она не ведает ни разума, ни сознания. Ведь перед ней нет никакого объекта, который она могла бы понять, который могла бы осознать...

Человек, который хочет познать природу, эту молчащую, лишенную рассудка действительность, или хочет погрузиться в этот немой язык неразумения, должен сам стать безразумным".

Белые поля Малевича суть области не только беспредметности, но и безобразности, и в качестве таковых демонстрируют присутствие отсутствия; они напоминают о забытом и заставляют творца, а за ним и зрителя, забыть то, о чем вспомнили; они представляют собой пустоту, требующую заполнения, взывают к образу, каковым они не могут быть, а лишь могут непрестанно становиться; всякого, кто рассматривая их, приходит к осознанию самого себя, они делают художником благодаря тому, что, погруженный в них и постигая в них мир, как То Самое, он забывает себя".

Супрематические откровения К. Малевича для дизайнера средовых структур являются методологическим напоминанием о безграничности поля его мыследеятель-ности, содержанием же этого поля являются социокультурные реалии дизайна, особенности профессиональных отношений дизайнера с материалами и технологиями.

В итоге необходимо отметить, что в I части учебника специфика специальности 2902 (дизайн архитектурной среды) позволяет раскрыть некоторые характерные черты дизайна архитектурной среды вместе с предлагаемой концепцией деятельности и подготовки специалистов.

Общие черты концепции, положенной в основу деятельности и подготовки специалиста, в следующем:

- новая деятельность и новая специальность — это не "сверх-дизайн" и не механическое сложение возможностей уже существующих направлений художественного проектирования (например, графического дизайна, промышленного дизайна, архитектурного дизайна) вкупе с декоративным и монументальным изобразительным искусством. Это новая архитектурно-дизайнерская деятельность, связанная с постановкой и решением нового типа проектных средовых задач и как объектов нового строительства, и как объектов, требующих реконструкции или усовершенствования;

- эти задачи и решения архитектора-дизайнера характеризуются комплексностью использования средств пространственно-предметной организации жизнедеятельности в самых различных сферах, а именно в жилой, производственной и социально-культурной сфере, как об этом было объявлено в постановлении СМ СССР по дизайну от 03.11.1987 года;

- новая деятельность, соединяющая (синтезирующая) архитектуру и известные формы дизайна (т.е. проектная деятельность, направленная на эстетическое формообразование), в то же время отличается от них как по предмету деятельности, объекту проектирования, по субъекту проектной деятельности, по заказчику, по характеру обеспечения процессов жизнедеятельности людей, так и по подходу к выявлению проектных задач, по морфологии и профессиональным приемам.

Все это специфично и, кроме того, тесно связано с экологией.

Итак — это сложный и новый синтез — это, с одной стороны, — целостность среды, специфическое сочетание морфологии и экологии культуры, индивидуальные подходы к решению средовых ситуаций из-за отсутствия прототипов, а с другой, — специфические методики проектирования (усиление предпроектного анализа, концептуальность решения, использование образно-типологического подхода и др.), т.е. иными словами, — не включение дизайна в архитектурную среду, а дизайн архитектурной среды, как это хорошо подметил А.В. Иконников, когда по новому ощущается и формируется внешняя и внутренняя пространственная среда, по новому происходит их динамическое взаимодействие, что и определяет основные направления этой деятельности, основные ее специализации.