Материализует задуманные в композиционной структуре темы конкретная прорисовка тех объемно-планировочных и дизайнерских форм и элементов, которые должны образовать городское пространство — средства формирования средового объекта или системы. Для удобства работы все их разнообразие можно разделить на несколько групп, отличающихся функцией и происхождением.

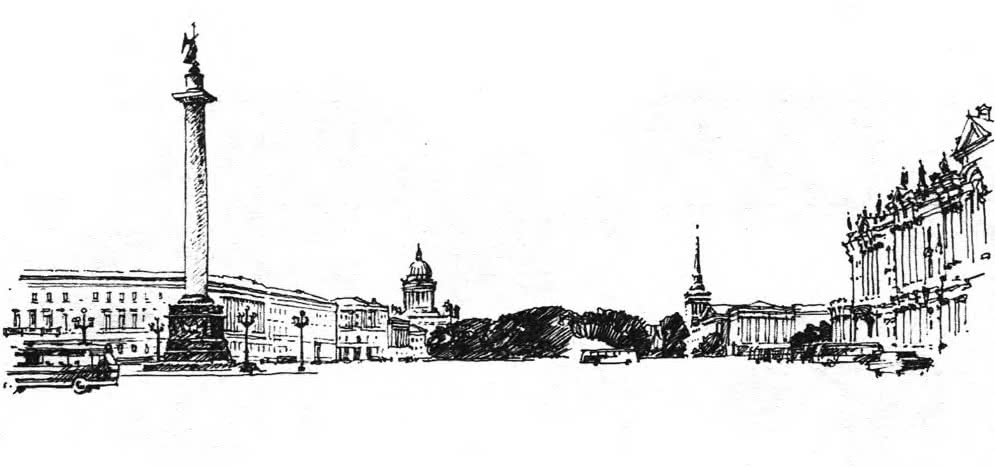

Основными средствами формирования городского интерьера считаются различные архитектурные объемы и массы — здания и сооружения. Они физически вычленяют пространство интерьера, а сочетание их силуэтов, чередование с разрывами задают первичное эмоционально-художественное впечатление от него.

Другие архитектурно-планировочные средства иногда тоже участвуют в создании пространственных комбинаций, но чаще — поддерживают и уточняют идеи, зафиксированные объемами строений и планировкой. И в этом качестве их роль примерно одинакова, хотя область применения специфична для каждой группы.

Традиционным и чрезвычайно эффективным средством являются детали архитектурных масс: разного рода членения, пластические деформации, устройство проемов, использование разных фактур, материалов, цветовых соотношений и т.д. Эти элементы формообразования иногда имеют декоративный, "накладной" характер, иногда вытекают из конструктивных или функциональных особенностей данного сооружения, но в конечном счете именно они являются носителем масштаба и ритмических построений, выявляющих идеи организации пространства.

Такой же универсальностью обладают и последние группы физически участвующих в формировании городского интерьера средств — объектов благоустройства (мощений, подпорных стенок, оград, лестниц и т.п.) и ландшафтных элементов — газонов, цветников, высокой и низкой зелени, перепадов и других форм рельефа, водоемов и пр. Средства этих двух групп своей ведущей функцией похожи на детали архитектурных объемов — они, прежде всего, обогащают формообразующими свойствами, отмечая границы, служа ориентирами в пространстве и т.д. Для городского интерьера, помимо перечисленных, характерна еще одна группа объектов — вторые планы, перспективы и панорамы, образующие условные ограждения. Эта группа стоит особняком среди прочих, т.к. архитектор далеко не всегда в состоянии активно участвовать в их формировании.

Специфичен для открытых пространств особый вид заполнения — люди и транспортные средства, создающие особенно мощное впечатление при больших скоплениях. Для некоторых разновидностей городского интерьера — площадей собраний, напряженных магистралей — вид толпы или потока машин составляет один из важнейших зрительных эффектов. Серьезную роль в проектировании облика городского пространства играют также способы его освещения и сезонные изменения — снежный покров, смена листвы и пр. — последние вообще относятся к особенностям городского интерьера и почти не влияют на формы интерьеров зданий. Эти три группы средств нельзя причислить к разряду собственно архитектурно-планировочных или дизайнерских, но помнить о них, работая над обликом города, необходимо.

Другими словами, задаться темой средового решения — практически означает ограничить набор архитектурно-дизайнерских средств для ее реализации, назвать для себя главное среди них и таким образом установить область преимущественной концентрации творческих усилий. Выявленная совокупность средств составит своего рода материальный каркас образных идей будущего произведения. Его определение — неизбежный, хотя и не всегда явный в реальной работе этап проектирования, наполняющий физическим, жизненным содержанием абстрактные понятия об элементах пространственной и художественной структуры.

Но разрешается проблема отбора ведущих средств далеко не просто. Например, крупные транспортные площади современного города при довольно значительных размерах (5—10 и даже 15 га) имеют относительно невысокую обстройку с большим количеством широких разрывов между зданиями, что сводит к минимуму художественную роль пластической организации фасадов. "Работает" здесь только силуэт реальных ограждений, а превалировать в эстетическом строе площади начинают другие особенности пространства — его форма, расчлененность, насыщенность планшета элементами дизайна. Более того, планировка такой площади с ее многоярусным строением предполагает появление зрителя практически в любой зоне открытого пространства, среди путепроводов и других инженерных сооружений. А это означает, что он будет видеть, чаще всего, не обстройку, а элементы переднего (для зрителя) плана — инженерные устройства, информационные установки и другие архитектурные и дизайнерские формы, заполняющие пространство площади.

Таким образом в крупных специализированных пространствах привычная иерархия художественных средств уступает место специфическим сочетаниям, где первенство принадлежит элементам, традиционно считавшихся дополнительными.

Представитель любой из групп архитектурно-дизайнерских средств может стать во главе их иерархии, хотя бы на первых этапах существования городского интерьера. Но потом — ив этом специфика рассчитанных на длительный срок развития градостроительных объектов — он может уступить свою роль другим формам и сооружениям.

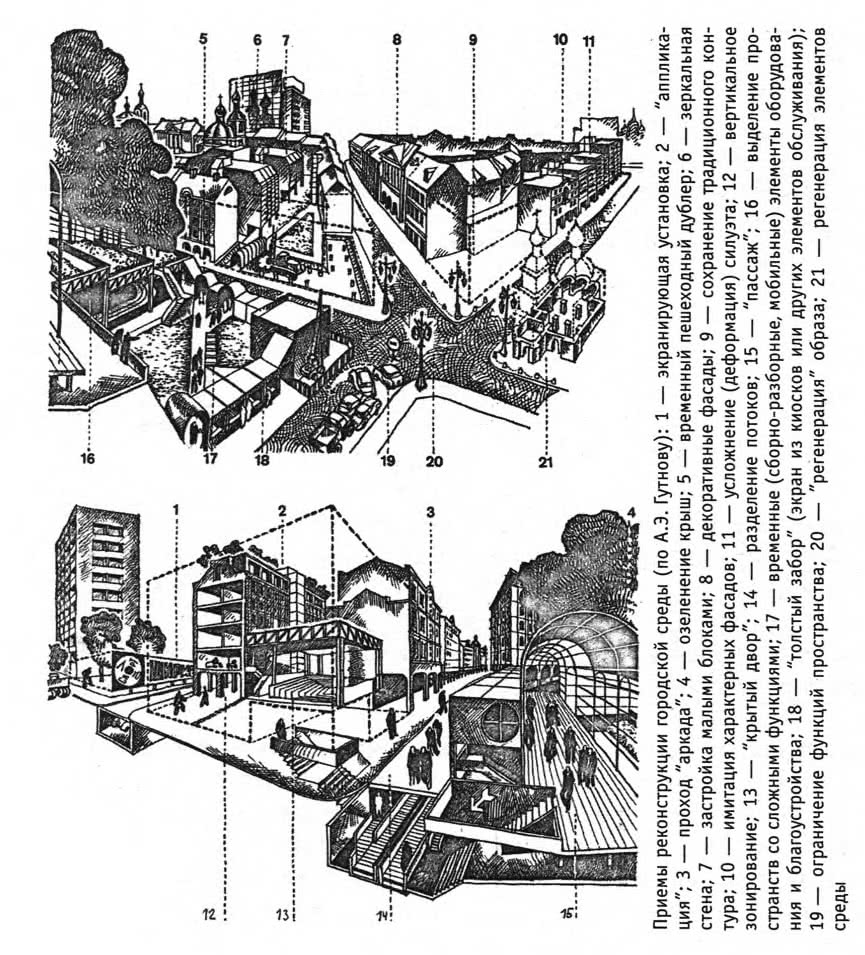

Очевидно, что каждому из этапов развития городского интерьера отвечает своя система проектных задач. Например, растягивающаяся на годы архитектурная незавершенность новых и обживаемых частей города, периодическая смена убранства в стабильных районах добавили к привычным видам градостроительного проектирования (планировка и застройка) новую форму — "комплексное оформление". Так сейчас принято называть работы, нацеленные на художественный синтез всех форм городской среды на каждом этапе ее существования с активным применением различного рода некапитальных декоративно-художественных средств, в прошлом считавшихся второстепенными для градостроения.

Особенности задач проектирования разных по геометрии классов городских пространств вытекают из сущности их строения, способа соединения "элементарных" ячеек в организованные системы.

Характерная черта локальных образований — пространство в более или менее четких границах, очерченных либо обстройкой, либо силой тяготения к архитектурно значимому центральному ядру. Установить нужное соотношение этих полюсов композиции, найти приемы закрепления центростремительных сил и есть главная цель работы с локальными объектами.

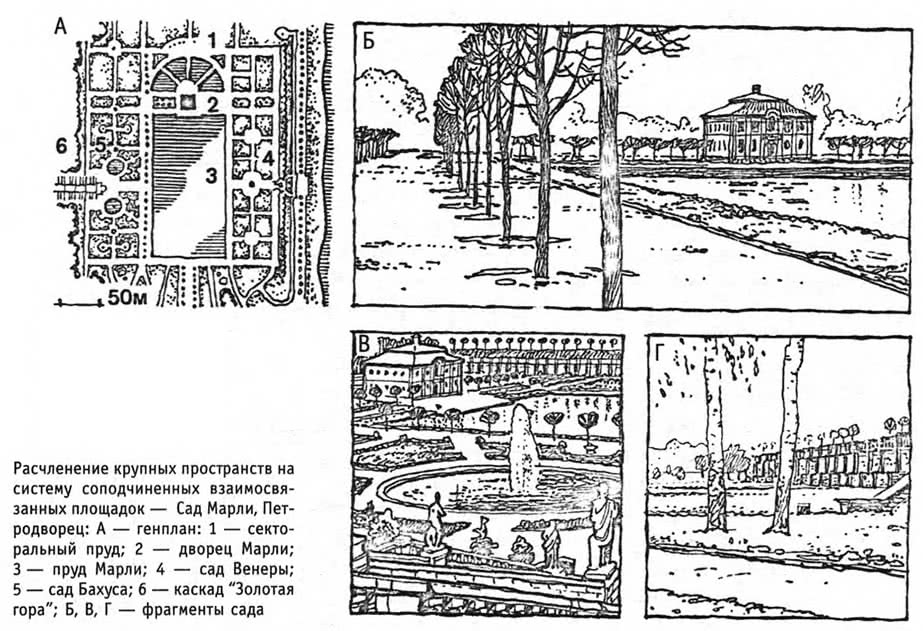

Дисперсные системы — самая сложная форма городских пространств, им свойственны особенности и специфические задачи проектирования и локальных, и линейных образований. Но они обладают комплексом своих проблем, и первая из них — необходимость соединения отдельных зрительно изолированных площадок в художественное целое. Обеспечить это, показать принадлежность единичных фрагментов общей системе, избегая, однако, монотонности и повторов — ведущая цель и основное содержание работ с расчлененными структурами.

Иначе аспекты композиционных построений затрагиваются при проектировании пространств разных категорий.

Исходные виды городских пространств III-ей категории просты по форме, невелики по размерам и в силу этого легко могут потерять самостоятельность, слиться с окружением, если их решение не будет иметь индивидуальной архитектурной или дизайнерской темы. Наибольшие возможности представляют в этом плане реальные ограждения, их деталировка. Если нет возможности индивидуализировать ограждения — например, в типовой застройке, можно резко усиливать выразительность планшета и его заполнения. Объекты II-ой категории еще не столь велики, чтобы исчезла цельность восприятия их пространства, но их размеры достаточны, чтобы вместе с особенностями формы выделить интерьеры этого ранга из окружающей среды. Собранные из пространств III-ей категории, они нацеливают проектировщика прежде всего на разрешение специфических проблем "составного" объекта — обеспечить и раздельное, и совместное художественное функционирование его площадок, соединяя поиск "характерности" каждой функциональной единицы с разработкой приема их общей работы в художественной структуре. Это заставляет комплексно рассматривать всю систему объемно-планировочных элементов пространства, обращая особое внимание на "собирающие" интерьер акценты, планшет и его заполнение. В городских пространствах высшей, I-ой категории, переплетены проблемы объектов предыдущего ранга со своими собственными — поскольку их строение, размеры, полифункциональность не всегда позволяют представить эти образования как строго вычлененную из городской среды часть. Множественность и значительность компонентов, составляющих интерьеры I-ой категории, нередкая в современном городе аморфность их пространства заставляют, в первую очередь, искать четкую композиционную структуру, выявляя ее размещением и архитектурой доминирующих объектов, строем поддерживающих их акцентов.

Настоящий раздел ограничен рассмотрением самых общих вопросов совместного использования различных архитектурно-планировочных и дизайнерских средств при проектировании городского интерьера и не касается анализа приемов их сочетания. Но надо помнить, что изложенный выше и правомерный в целом подход "от подчинения характера проектирования его задачам" далеко не исчерпывается приведенными предложениями — в них намеренно сняты проблемы становления собственно средового образа, которые нельзя свести к вопросам технологии проектной деятельности.

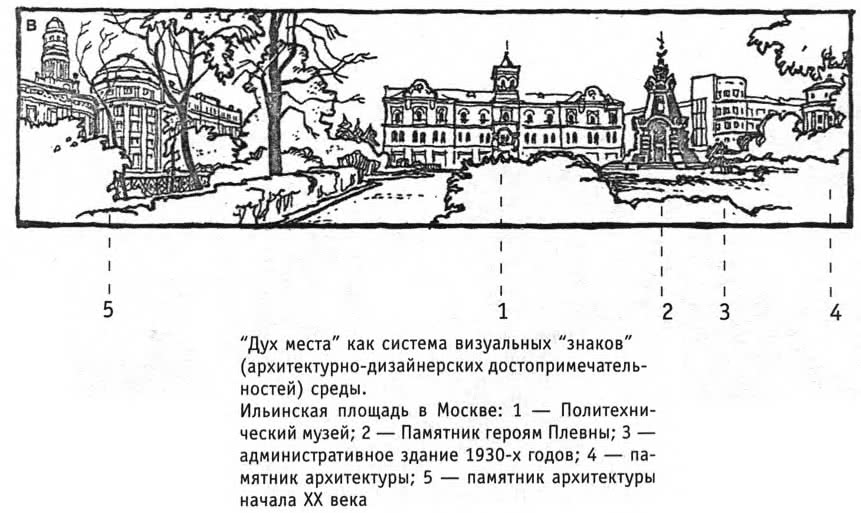

Сложность соответствующих проектных задач хорошо иллюстрируется недавно возникшим понятием "дух места", которым обозначается особая форма восприятия конкретного средового объекта, уникальное ощущение самобытности, индивидуальности среды, ее причастности к мироощущению человека. Формируется "дух места" в сознании зрителя присущим только данной ситуации сочетанием ландшафтных картин, предметно-пространственных построений, цветового решения, характерными деталями среды, усиленным связанными с данным местом культурными, историческими реминисценциями, житейскими ассоциациями. Как правило, он закреплен в массовом сознании в виде эмоционально-образного представления, привязанного к топонимике, особенностям эксплуатации ("Никитские ворота", "Нескучный сад"), может относиться к деталям ситуации ("Лобное место" на Красной площади в Москве), к крупным образованиям ("Замоскворечье"), чаще всего — к фрагментам городской среды или ландшафтным единицам. Для архитектора-дизайнера понять "дух места" — значит ощутить неповторимость эмоционально-художественного содержания среды, проникнуться уважением к цепочке ее составляющих, установить средства ее дизайнерского "конструирования". Это один из важнейших факторов формирования и обогащения индивидуальных образных характеристик средового объекта или системы, существенно облегчающий задачи художественной и утилитарной ориентации в городе.

На разных этапах развития средовых систем "работают" разные приемы достижения художественной завершенности ее облика. В формирующихся, новых и реконструируемых системах это либо сосредоточение внимания на временных, подлежащих замене или ликвидации компонентах среды (оград, информационных установок и т.д.), либо выявление всеми средствами (благоустройство, временные сооружения) уже существующих или сохраняемых композиционно активных компонентов и структур. В обживаемых средовых системах также используются эти подходы, при этом идет постоянный процесс приближения к идеальному представлению о данном типе среды (традиционно сложившемуся или задуманному проектировщиком) за счет дополнения его визуальной структуры деталями, подробностями, ощущениями "личной" причастности среды к потребителю.

В стабильных ситуациях нужная композиционная целостность и полнота вроде бы уже достигнуты. Но здесь вступает в силу стремление сохранить художественные ценности среды, несмотря на ее неизбежное старение, выявляются несоответствия между вновь народившимися функциями и существующим оснащением, наконец появляется желание следовать "моде", меняющимся эстетическим идеалам потребителя. Поэтому и здесь "завершенность" только кажется постоянной. Среда постоянно обновляется, приспосабливается к человеку, не меняя, однако своих существенных черт и характеристик.

И здесь следует отметить совершенно особую роль суммарной системы элементов ее предметного наполнения — самого мобильного из ее компонентов и, как показывает практика, часто самого яркого, заметного и действенного из средств ее художественного формирования.

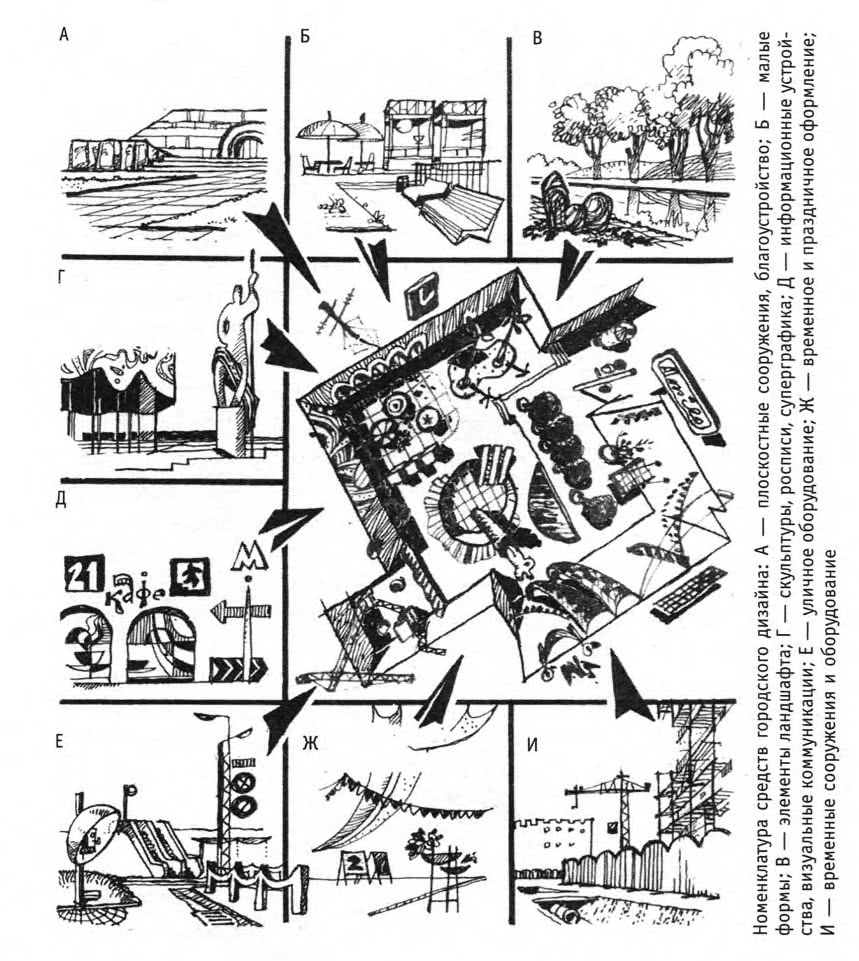

Формирование городской среды выработало целую гамму средств, присущих именно этой сфере проектной деятельности, получившую общее название "городской дизайн". Под этим термином сегодня понимается система мер по благоустройству, "отделке" и оборудованию открытых городских пространств, их предметному наполнению, необходимому для функционально-эстетической организации образа жизни и поведения городского населения.

Среди элементов городского дизайна следует особое внимание обратить на устройства и средства информации (часы, указатели, информационные табло, пиктограммы), бытовой и торговой рекламы (витрины, афиши, плакаты, щиты, надписи, суперграфика), получившие общее название средства визуальной коммуникации; специальные элементы периодического, временного и праздничного оформления (цветочные гирлянды, транспаранты, лозунги, объемные установки) и, наконец, такие утилитарно-необходимые, но весьма заметные в городском интерьере вещи, как временные заборы, строительные леса и конструкции, переносные ограждения и указатели.

Их роль в среде весьма специфична и зачастую "противоречит" композиционнообразной структуре архитектурных составляющих городской среды, представляя собой самостоятельный акцентно-доминантный строй, обогащающий "суммарный" образ среды.

Все элементы городского дизайна можно условно разделить на 3 группы в зависимости от назначения и условий размещения:

- а) оборудование и инженерные устройства (установки), вызванные общими потребностями технологии городской деятельности (уличное освещение, контактные сети транспорта, указатели уличного движения), эти формы как бы принадлежат всему городу и проектируются "абстрактно" с учетом этого обстоятельства;

- б) вещное наполнение, предназначенное обеспечить "местные" запросы (оборудование детских площадок, рекреационных зон общественных центров, витрины и рекламы магазинов, наборы малых форм и ландшафтных включений в специализированных парках), которые проектируются и отбираются относительно свободно, в привязке к конкретике данной средовой ситуации;

- в) элементы, требующие одновременно и "местного" адреса, и отметки о принадлежности к какой-либо общегородской функциональной системе (транспортной инфраструктуре, сети "фирменных" учреждений обслуживания), где дизайнер должен раскрыть и родовые качества своего произведения, и его "личную" особенность.

Наше время, наряду с этими традиционными компонентами и приемами их проектирования, активно ищет новые формы. Одна из тенденций — соединение, синтез в едином дизайнерском элементе разных, порой далеких друг от друга функций: часы-фонтан, комплексная информационная установка, выполняющая роль городской скульптуры, цветной подсвет магистрали, позволяющий лучше ориентироваться в городе и т.п. При этом рядом с издавна освоенными прикладниками функциями возникают новые их разновидности — совмещение ограждения с торговыми киосками, фонтана — с "предсказателем погоды", на площади появляются телеэкраны, рассказывающие о событиях в другом месте города, "бокс-комнаты" для прослушивания музыки.

Другое направление — стремление средствами городского дизайна соединить разнородные городские пространства в целостное образование. Здесь работают приемы колористической (с помощью суперграфики) организации пространств больших районов, стилизации в едином визуальном ключе оснащения близких по назначению, но разбросанных по городу средовых объектов.

И, наконец, следует указать на тенденции образного решения. Тут преобладает стремление превратить элементы предметного наполнения в произведения пластического искусства, запоминающиеся, необычные, "маркирующие" место своим присутствием, стимулирующим воображение зрителя, предлагая ему включиться в неожиданно возникшую здесь игровую или развлекательную ситуацию. Поэтому наряду с нестандартной трактовкой функционально необходимых элементов городского дизайна на улицах и площадях все чаще появляются "поющие скульптуры", гигантские "бытовые приборы" и другие "вещи-события", акцентирующие наиболее значительные точки среды, превращающие среду в новый культурный символ места. И происходит это независимо от того, в какой стилистике выполнено произведение — "под старину" в историческом городе, или в супермодерне в новых общественных центрах.

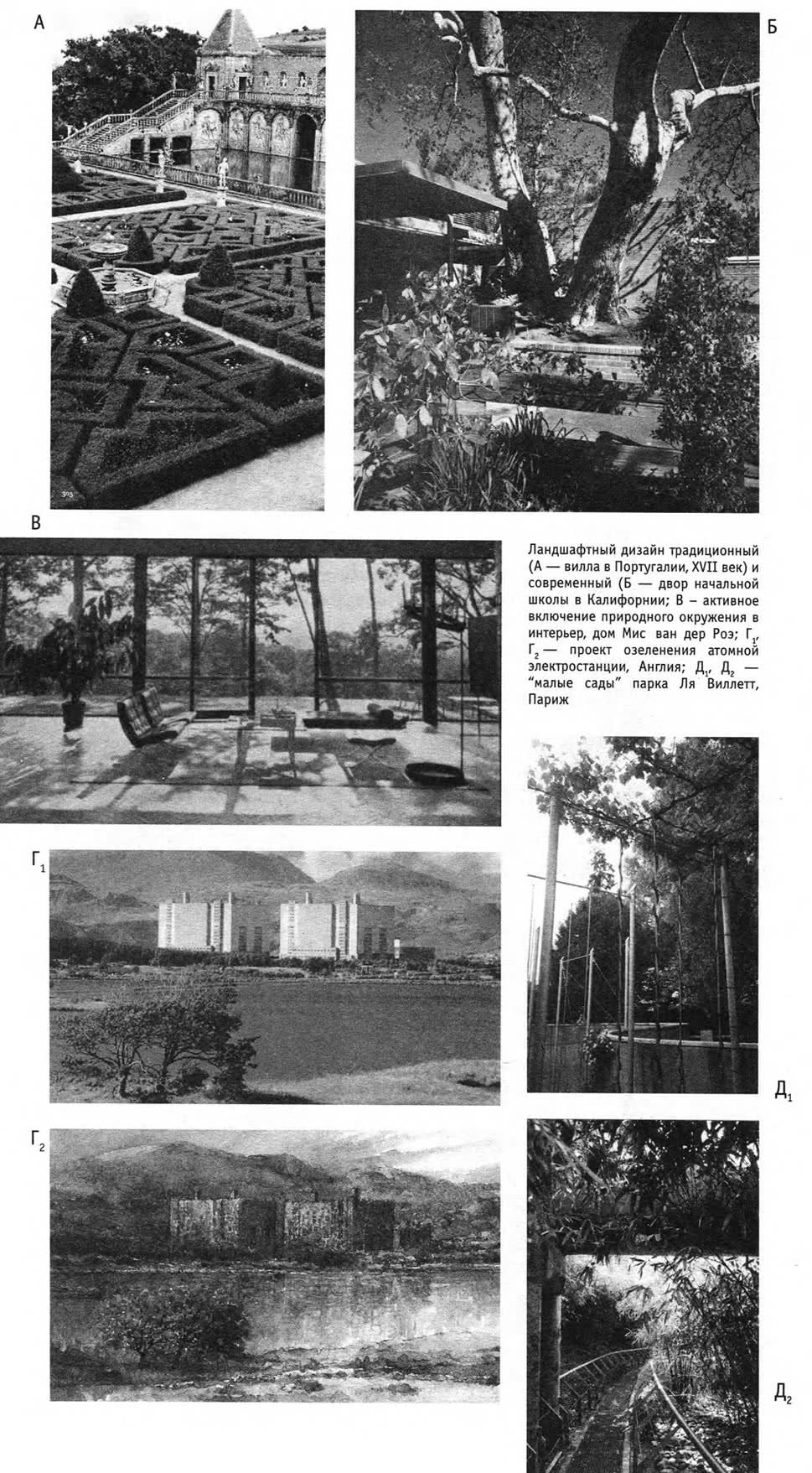

Основные его задачи: формирование микроклимата среды (за счет обводнения, естественной аэрации, учета режима инсоляции, использования изолирующих, шумозащитных и фитонцидных свойств зеленых насаждений и т.п.); формирование ее облика, придание среде разнообразия в цвете, фактурах (в т.ч. при сезонных изменениях вида зелени); улучшение утилитарно-практических свойств среды (шумозащита плотными посадками, разделение зон водными устройствами при сохранении зрительной целостности пространства и т.д.).

Средствами ландшафтного дизайна считаются: рельеф и сопутствующие ему характеристики земли; водный режим, атмосферные условия, зеленые насаждения. Применяются они в комплексе с архитектурными и инженерными формами и устройствами (трельяжи, каскады, подсвет, дренажные системы и пр.), что определяет необыкновенное разнообразие и диапазон использования этих элементов в среде.

Специфические свойства ландшафтного дизайна:

- а) жесткая иерархическая взаимозависимость природных компонентов (рельеф определяет особенности водного и аэрационного режима, а от них и условий инсоляции зависят зеленые насаждения, замыкающие цепь зависимостей, поскольку их возможности активного изменения предыдущих факторов достаточно ограничены);

- 6) принципиальная неустойчивость, динамичность природных структур — рельеф подвержен процессам выветривания, вода вообще не имеет своей формы, климат (его инсоляционные, влажностные, температурные параметры) изменяется по сезонам и "большим" циклам, еще более нестабильны зеленые насаждения, которые имеют собственный жизненный круг — от расцвета до зрелости и умирания.

Современные тенденции использования ландшафтного дизайна в среде связаны, прежде всего, с новыми техническими средствами (гидропоника, искусственный отбор и скрещивание декоративных пород, подсвет рельефа или листвы, новые материалы в фонтанах и каскадах, автоматизированное управление водными устройствами), резко повышающими необычность, яркость дизайнерских предложений ("зеленые" и "водяные" стены, воздушное тепловое ограждение интерьера и пр.).

При этом наблюдается усиленное освоение с их помощью среды, считающейся "бросовой" — крыш зданий, неудобных территорий города, производственных площадок, автостоянок.

Не меньшую роль в системе дизайнерских средств формирования открытых пространств играют малые архитектурные формы — элементы наполнения среды, имеющие ярко выраженное "архитектурное" происхождение (играющие роль в организации пространства, обладающие собственным пространственным содержанием, возникшие в результате архитектурной деятельности по формированию интерьеров или открытых пространств).

Больше того, наблюдается процесс превращения элементов промышленного дизайна в малые формы — в интерьерах появляется гигантская "посуда", декоративные "печи", расчленяющие пространство, мебель из мобильного оборудования преобразуется в стационарные ступени амфитеатра, убранные цветами трубы вентиляции и отопления образуют пластические композиции — нечто среднее между абстрактной скульптурой и беседкой, "интерьером в интерьере".

Эта свобода формотворчества, подкрепленная нетрадиционными материалами и конструкциями (трубчатые каркасы, ткани, надувные и тентовые структуры), непривычной раскраской и пластикой делают сегодня малые формы чрезвычайно мощным средством создания любого образного содержания в средовых объектах и системах самого разного характера, оттеснив во многих случаях их основную функцию в исторических ансамблях — развивать в приближенных человеку масштабах стилевые характеристики "большой" архитектуры и архитектурной среды.

Именно этим объясняется большое распространение в современных ансамблях самостоятельных пространственных композиций из малых архитектурных форм, как бы не связанных с архитектурной основой, но формирующих нужные здесь человеку изолированные уголки, обрамление которых имеет свое лицо, образованное их специфическим комплексом.

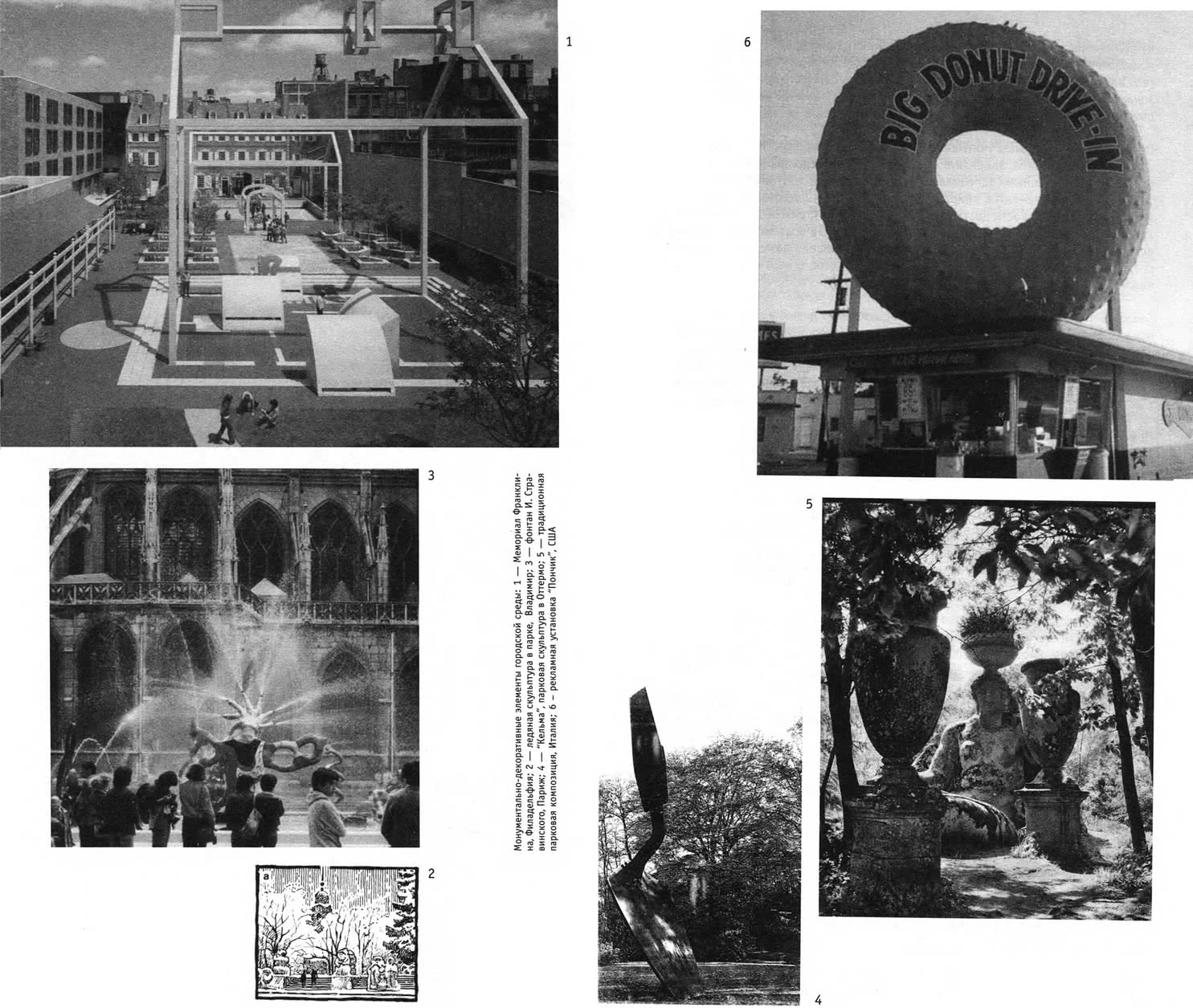

Еще одна группа специфических средств формирования городской среды — произведения монументального и декоративного искусства. К ним относится система произведений скульптуры, живописи, пластики, приемов и форм, взятых из арсенала средств изобразительного искусства для формирования визуальных качеств и композиций среды.

Традиционно к этим средствам относят: крупные памятники и монументы (скульптурные группы, обелиски, стелы), подчиняющие себе пространственную ситуацию средового комплекса; рядовые скульптуры, росписи, витражи, объемные и цветовые декоративные пластические решения, выполняющие роль акцентов в художественной структуре; орнаментальные лепные и цветные украшения, повышающие выразительность плоскостей ограждений, деталей фасадов, в т.ч. архитектурные детали (лепнина карнизов, капители и пр.). Все они формируют стабильные художественные качества средовых объектов, усиливая изначальную пространственную композиционную идею.

Особый ряд средств оформления среды составляет разного рода временное убранство — цветные транспаранты, перетяжки, объемные установки (арки, колонны), гирлянды, ленты, плакаты и пр., создающие нужную атмосферу при нестандартном использовании данной среды (во время праздников, ритуальных торжеств и т.д.).

В наши дни — в связи с расширением палитры художественных средств изобразительного искусства (появление кино- и телепроекции, газосветных установок, кинематических скульптурных композиций, суперграфики и др.), преобладанием произведений с нефигуративным содержанием, включением в орбиту художественного освоения визуальной среды декоративных свойств объектов, не несущих самостоятельной идейно-образной информации — эпоха подчинения монументально-декоративных решений архитектуре ушла в прошлое.

Теперь они часто образуют собственную пространственную композицию, отличную от архитектурной основы, усложняя архитектурно-дизайнерскую конструкцию среды; нередки варианты нарочитого разрушения тектонической логики средовой системы ("сбивка масштаба" и масштабных шкал, замена образных ценностей ориентационными, "выпячивание" второстепенного в композиции на первый план, разрушение конструктивных схем и канонов и пр.). Во всех этих случаях монументально-дизайнерские элементы начинают играть в среде совершенно новую роль — они выступают в качестве своеобразных "учителей жизни", прививающих зрителю, потребителю среды новые нормы поведения, провозглашая новые культурные установки, разрушая ценности и стереотипы традиционных форм образа жизни и утверждая идущие им на смену. Разумеется, этот процесс отражает — через систему монументально-декоративных подходов — приход в общество нового понимания смысла жизни, нового мироощущения, свойственного современному этапу истории. И монументально-декоративные составляющие среды, наиболее близкие к искусству как форме общественного сознания, раскрывают это явление наиболее полно.

В этих условиях очень часты случаи необычного соединения монументально-декоративных и других средств формирования среды: ограждения пространства рассматриваются как живописное панно или пластическая композиция, бытовые вещи, мебель гипертрофируются, "вырастая" до символической скульптуры, опоры фонарей оказываются стволами пальм или покрытыми рельефом стелами, красочное, все время меняющееся информационное табло заменяет роспись, причудливая гроздь открытых лифтов становится движущейся скульптурой фасада и т.д.

Другими словами, сегодня привычные для прошлого приемы использования и проектирования монументально-декоративных форм в средовых ситуациях стали лишь малой частью современных способов их художественного освоения. И эта новая система работы с произведениями монументально-декоративного искусства в предметно-пространственных средовых композициях еще ждет специального изучения и обобщения.

Новые тенденции в формировании открытых пространств вообще ставят иначе привычные вопросы методики их проектирования. Так, для современных городских интерьеров характерны два разнонаправленных процесса: дифференциация функций и строения (выделение из комплекса открытых пространств специализированных "лакун", концентрация в избранных уличных "руслах" скоростного движения транспорта и т.д.) и интеграция назначений (многофункциональные общественные центры, например) с соответствующей пространственной организацией. При этом происходит своеобразное сращивание, "перетекание" среды пространств "открытых" и "закрытых", "стирание граней" между ними — за счет чередования крупномасштабных форм интерьеров общественных сооружений (пассажи, атриумы) и их открытых дворов и площадок, применения технических средств повышения комфортности среды (искусственное обводнение, тепловые излучатели и т.п.) и интерьеров (раздвижные стены и покрытия, обеспечивающие прямой контакт с внешней средой). А многие традиционные средства, например, объемы элементов наполнения, активно участвуют в формообразовании пространственной конструкции городских интерьеров, составляя либо "прозрачные" цепочки акцентов, разделяющих общее поле на функциональные зоны, либо обрамляя дальние планы для рядом стоящего зрителя и пр.

Показательны приемы формирования городского интерьера в Западной Европе. Система пешеходных зон центра г. Аахен (Германия) является типичным примером поэтапного формирования единой системы пешеходного пространства на базе богатой и в меру запутанной среды немецкого средневекового города, успешно пережившего метаморфозы развития городского пространства за последние 500 лет и вступившего в XXI век.

Это достигается достаточно традиционными и испытанными средствами.

1. Формирование системы транзитных магистралей, далеко обходящих городской центр. Это тем более важно, что Аахен отнюдь не является "медвежьим углом в плотной сетке дорог этой части страны — его уникальное расположение на карте Германии объективно притягивает к нему огромные транзитные потоки.

2. Создание нового транспортного кольца вокруг ядра городского центра — оно дублирует расположенное ближе к центру малое транспортное кольцо, которое регулирует локальные транспортные потоки внутри городского ядра, обходя новые пешеходные зоны.

3. И, наконец, структурирование системы пешеходных зон центра, составленной классической триадой:

- а) комплекс подземных и надземных паркингов, организованных по принципу "Stop and drive" (т.е. снимающих все движение легкового личного транспорта в удобной для пользователя пешеходной зоне в радиусе 200—350 метров);

- б) набор пешеходно-торговых улиц — пассажей;

- в) структура "открытых" площадей, скверов, площадок отдыха и т.п.

В перспективе все кварталы центра превратятся в единую общественную пешеходную зону города. Причем его небольшие кварталы имеют тенденцию к превращению в сплошные кварталы-дома, насквозь проходимые по первым этажам и представляющие на этих уровнях либо супермаркеты павильонного типа, либо линейные пассажи. Об освоении при этом непосредственно пространства бывших проездных улиц и площадей говорить не приходится.

Следует отметить и те элементы "начинки" городской среды Аахена, которые придают своеобразие этому городу на фоне пешеходных зон других немецких городов. Этих элементов всего два — фонтаны и скульптуры. Поскольку повторяющихся средовых ситуаций в городской среде нет, то нет даже близких по приемам решений. Каждый раз они адекватно формируют целые фрагменты городского интерьера: пересечения улиц, площади, скверы и т.п.

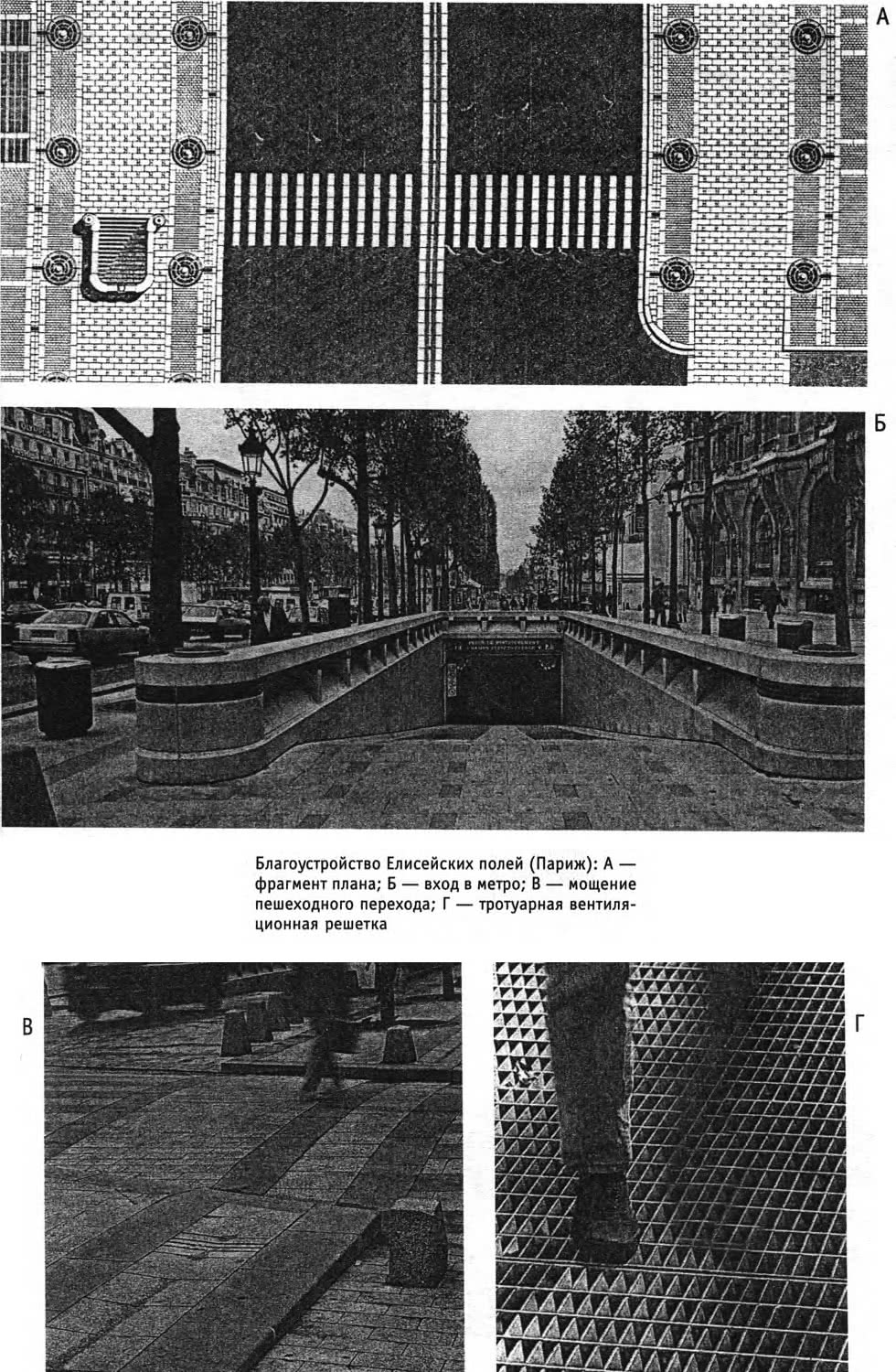

В контексте проблем формирования городского интерьера следует указать на законченную большую работу французских дизайнеров по комплексной реконструкции пешеходной зоны Елисейских полей в Париже.

Обновление пешеходной зоны Елисейских полей представляло весьма серьезную многостороннюю задачу, в которую были включены следующие элементы:

- мощение;

- озеленение;

- освещение;

- водоудаление;

- входы в метро;

- информационный дизайн;

- отдельные элементы (киоски, ограждения, тумбы, мусорные ящики и т.д.).

Мощение всей зоны выдержано в светло-серых и светло-бежевых тонах и выполнено из натурального камня. Более крупный рисунок "променада" логично контрастирует с мелким мощением зоны, примыкающей к летним кафе.

Крупный рисунок мощения продолжается через проезжую часть примыкающих к Елисейским полям мелких проездов. Пропорции модулей мощения "зебры" через Елисейские поля совпадают с модулем мощения в окантовке "променада".

В общем, весь дизайн мощения восхищает тщательностью отделки деталей и отсутствием случайных элементов: все здесь взаимоувязано. По одному принципу решены сливные решетки, бордюрные камни и т.п.

К первому ряду деревьев у проезжей части подсаживается вторая полоса молодых деревьев. На участках, где она отсутствует, установлены дополнительные стилизованные фонари-стойки. Вокруг каждого дерева и его газона сделаны изящные круглые каменные бортики, от каждого дерева предусмотрен отдельный слив в общую систему водоудаления.

Система освещения диверсифицирована, т.е. используются самые различные по расположению, мощности, цвету, внешнему дизайну светильники. Освещение "променада" осуществляется как за счет дорожного освещения проезжей части, так и за счет фонарей пешеходной зоны, а также светящихся элементов рекламы, информации и т.п. Зона, примыкающая к фронту застройки, освещена также за счет подсветки фасадов, кафе, витрин магазинов и офисов.

Особое уважение вызывает малозаметная для непосвященных система лотков, сливов и решеток водоудаления. Многие сливные элементы, что применяется довольно редко, полностью выполнены из камня. Это придает дополнительную целостность всему дизайнерскому решению мощения.

Некоторые входы в метро выполнены в виде пологих пандусов, окруженных каменными парапетами. В отличие от бережно сохраненных в центре Парижа ажурных входов-козырьков "модерн" они подчеркнуто нейтральны.

Информационный дизайн выполнен крайне деликатно. Размеры букв взяты с учетом близких точек восприятия, зато часто дублированы по маршруту движения, что очень удобно для протяженной зоны движения.

Надо отметить, что крупных, загромождающих пешеходную зону отдельных дизайнерских объектов немного. Это, в основном, газетно-сигаретные киоски и сувенирные лавки. Зато много мелких: мусорные урны, рекламные тумбы и стенды, мобильные торговые лотки и т.п.

Ощущение простора (даже при обилии пешеходов), легкости и света, удобное зонирование, при котором спешащие люди не натыкаются на сидящих за столиками летних кафе, а отдыхающие за чашкой кофе или бутылочкой прохладительного, с уютом устроившись, со стороны наблюдают за парижской суетой.

Все это после реконструкции еще сильнее подчеркнуло обаяние Елисейских полей.

Подобные разработки отражают и усиливают тот особый настрой благоприятности среды, духовной наполненности, динамичности и открытости современного образа жизни, без воплощения которого невозможно сохранить и приумножить комфортность функционального и своеобразие художественного содержания городской среды.

Но эти решения значительно повышают требования к профессионализму, подготовленности тех, кто работает со средой — архитекторов и дизайнеров. В системе их знаний и умений все большую роль начинает играть та часть профессионального мастерства, которая называется гармонизацией облика среды. Этим термином обозначается приведение разнородных впечатлений от отдельных составляющих среды в непротиворечивую согласованную систему на основе коррекции, дополнения части их параметров и свойств, подчиненных общему композиционному замыслу средового образования.

В принципе гармонизация — это сторона общего дела художественной организации средового объекта. Она представляет собой и активное начало этого процесса, поиск образного решения за счет "насильственного" соподчинения назначенных автором главных и второстепенных компонентов художественной структуры и помогает выявить в облике и содержании слагаемых среды те черты, которые отвечают композиционной идее, гасят противоречащие ему проявления.

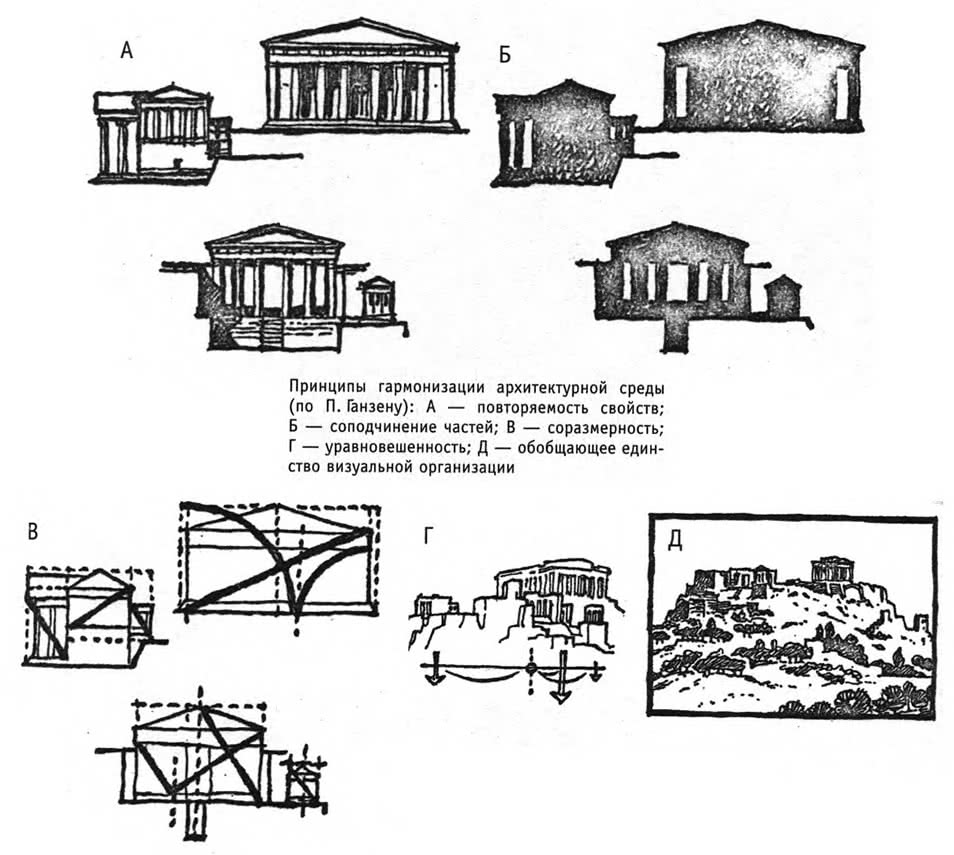

Гармоничность реализуется при соблюдении таких признаков формирования целостного художественного объекта, как повторяемость свойств целого в его частях; соподчинение частей в целом; соразмерность частей в целом; уравновешенность частей целого. Эти принципы синтезируются в одном, завершающем принципе — единстве визуальной организации объекта, включающем повторяемость как единство целого по ведущему признаку, соподчиненность как единство связей, уравновешенность как единство противоположностей и т.д. Эти принципы составляют своеобразный набор критериев гармоничной организации среды, однако безусловное его использование ограничено принципиальными различиями сущности и форм существования составляющих средовой композиции — пространства и его предметного наполнения.

Во-первых, существует своя специфика у приемов гармонизации функциональных процессов, которые используются дизайнером при составлении дизайн-концепции формирования среды. Их суть — устранение, отделение от человека дискомфортных, неблагоприятных следствий и сторон той или иной технологии, развернутый показ тех характеристик, которые способствуют удовлетворению интересов и желаний человека, приятны ему.

Во-вторых, гармонизация предметного наполнения далеко не полностью подчиняется названным принципам. Оно настолько разнородно, что, например, теряют точность положения повторяемости свойств частей и целого, их соразмерности.

Зато на первый план выходят другие проблемы: достижение масштабности совокупного предметного наполнения как по отношению к человеку, потребителю среды (соответствие размеров и форм предметов и их группировок антропометрическим, психологическим данным и требованиям), так и по отношению к средовому пространству и организации (технологии) видов деятельности; использование принципов контрастности или нюансности сочетаний пространственного начала и его предметного оснащения; согласование колористических решений среды.

В третьих, гармонизация средовых построений резко осложняется тем, что предметное наполнение часто не подчиняется требованиям теории пространственной гармонизации, хотя и позволяет проектировщику уравновешивать отдельные несообразности пространственных конструкций среды за счет своих собственных декоративно-выразительных свойств.

Разрешение этих противоречий — основа индивидуального творчества архитектора-дизайнера при работе с данной средовой ситуацией.

Особую роль в деле гармонизации среды играет весьма важное для формирования среды явление адаптации ее характеристик к потребностям потребителя. Это явление делает гармонизацию неотъемлемой частью процессов эксплуатации среды, предопределяет активную роль потребителя в художественном освоении средовых объектов, вовлеченность его, в конечном счете, в эстетическую жизнь среды, в формирование ее художественной ценности. А стало быть — ив систему обратных связей в конструкции "человек-среда", преобразующих его собственные художественные установки.