Проведенное П. А Ребиндером исследование процессов, проходящих при наличии примесей неорганических поверхностно-активных веществ в металлах и сплавах, показало, что такие примеси способствуют уменьшению размеров кристаллов, изменению их формы и условий срастания [129]. Полученные закономерности П. А. Ребиндер объяснил снижением поверхностного натяжения на кристаллических гранях, сославшись при этом на исследования, выполненные Г. В. Вульфом, который, обобщив принцип Гиббса—Кюри, отметил пропорциональный характер зависимости роста различных граней кристалла or их поверхностного натяжении [34]. Впоследствии П. А. Ребиндер указал, что и в цементных системах добавки ПАВ должны вызывать изменение кристаллообразования.

Приведенные теоретические положения имеют большое значение для практики. Известно, что технические свойства многих кристаллических материалов улучшаются при уменьшения размеров их зерен. Так, средне- и мелкозернистые мраморы, граниты и другие природные камин отличаются большей прочностью и стойкостью, чем крупнозернистые. Металлы и сплавы с мелкозернистой структурой обладают значительными преимуществами перед крупнозернистыми по прочности и модулю упругости. Следовало ожидать, что измельчение структуры цементного камня, обусловленное присутствием ПАВ, выгодно скажется на его свойствах. Имеются исследования гидрофобизующих добавок, подтвердившие указанное предположение [178].

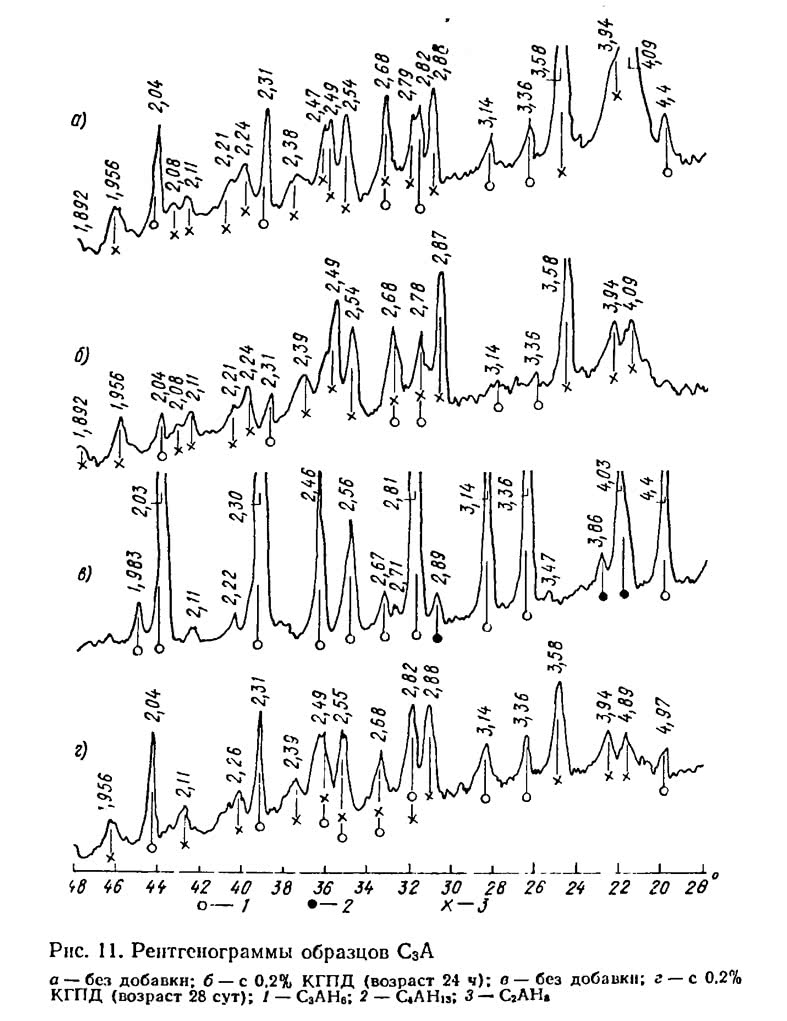

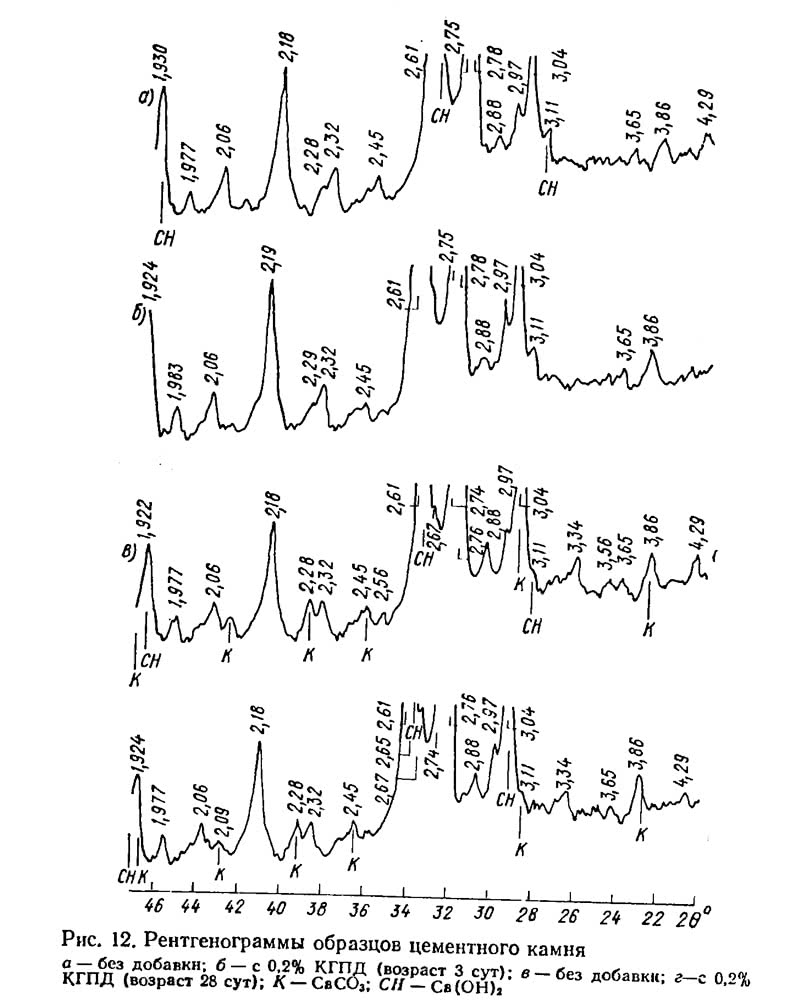

Предстояло изучить влияние комплексной гидрофобно-пластифицирующей добавки на структурообразование клинкерных минералов и цементного камня в целом. Для этого в описываемых ниже опытах были применены электронно-микроскопический, рентгенографический и петрографический анализы.

Для изучения процессов гидратации индивидуальных клинкерных минералов С3А и C3S приготовляли мономинеральные суспензии, содержавшие 1 ч. минерала и 10 ч. воды. Пробирки с суспензиями плотно закрывали, непрерывно взбалтывали в течение первых 2 ч, а затем выдерживали в горизонтальном положении при периодическом встряхивании. Эти приемы обеспечивали достаточную интенсивность процессов гидратации, которые проходили в обычной воде или в воде, содержавшей КГПД 0,2% массы минерала.

Электронно-микроскопическое исследование мономинеральных суспензий проводили методом реплик с твердой фазы суспензии. Полученные реплики просматривали в электронном микроскопе ЭМ-7. Рентгенографический анализ образцов мономинеральных суспензий и цементов проводили на рентгеновском дифрактометре УРС-50И. Для петрографического анализа образцов цементного камня были приготовлены прозрачные шлифы (срез 0,03 мм), которые изучали с помощью поляризационного микроскопа МИН-4.

Таким образом, комплексная ГПД вызывает явления адсорбционного модифицирования продуктов гидратации цемента, а в итоге новообразования приобретают кристаллографические формы, несколько отличные от нормальных. В то же время эта добавка не изменяет кристаллохимической природы новообразований. Важнейшим следствием адсорбционного модифицирования структуры цементною камня следует считать уменьшение сечения нор. Отсюда главным образом и возникает благоприятное влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на свойства затвердевших материалов в отношении действия водных сред и замораживания, что описывается в следующих параграфах.

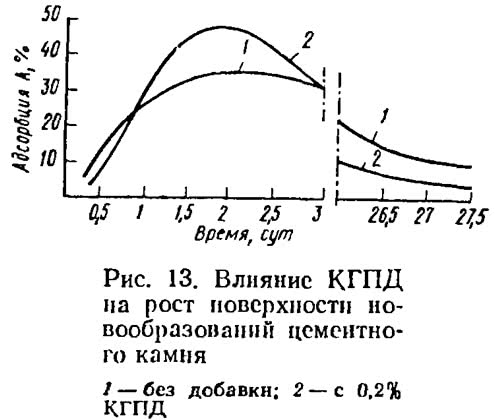

Общее улучшение микропорометрической структуры цементных систем с КГПД подтверждено, в частности, результатами определения удельной поверхности твердой фазы в различные сроки Твердения цемента. Эти исследования, выполненные нами совместно с В. Л. Князевой, проводили методом адсорбции красителей, разработанным А. П. Маркиным и В. П. Князевой [94]. Для приготовления образцов служил портландцемент Белгородского завода. Образцы для исследовании хранили в эксикаторах над водой. После приобретения некоторой прочности от исследуемых образцов цементного камня отбирали пробы (куски размером 5 мм). В дальнейшем пробы отбирали каждые сутки до 28-сут возраста. Навеску материала помещали в насыщенный ацетоновый раствор красителя (известной оптической плотности) и выдерживали в нем в течение времени, необходимого для установления адсорбционного равновесия. Затем прозрачный раствор сливали в сосуд фотоэлектроколориметра для определения оптической плотности раствора.