В проектах электростанций предусматривалась разобщенная прокладка коммуникаций. Для прокладки коммуникаций использовали проходные туннели и непроходные каналы. Часть коммуникаций, прокладывали непосредственно в траншеях, что создавало значительные трудности при строительстве. Большая протяженность коммуникаций требовала значительного расхода железобетонных конструкций на туннели и каналы и выполнения большого объема земляных работ. Эксплуатация была затруднена, так как для ремонта коммуникаций приходилось производить земляные работы.

Значительно улучшилась организация подземного хозяйства при устройстве подземных коллекторов, в которых прокладывалось большое число трасс. Однако такие коллекторы, имевшие сечение до 3X4 м, требовали большого расхода железобетона. Наиболее прогрессивным решением является прокладка основных коммуникаций различного назначения на надземных эстакадах и опорах.

Предусмотренная в действующих проектах блокировка зданий и их рациональное размещение позволяют обеспечить для ряда трасс один магистральный ход, что сокращает их общую длину и улучшает условия производства строительных и монтажных работ. Коммуникации прокладываются и в пределах самих зданий. Так, например, в главном корпусе в пределах машинного отделения для прокладки коммуникаций предусматривают специальный подвал. В необходимых случаях в каналах и туннелях прокладывают кабели и трубопроводы. Прокладка отдельных кабелей по территории предусмотрена в траншеях с защитой кабеля сверху плитами или кирпичом. При подводе кабелей к оборудованию их прокладывают в стальных трубах.

Каналы и туннели

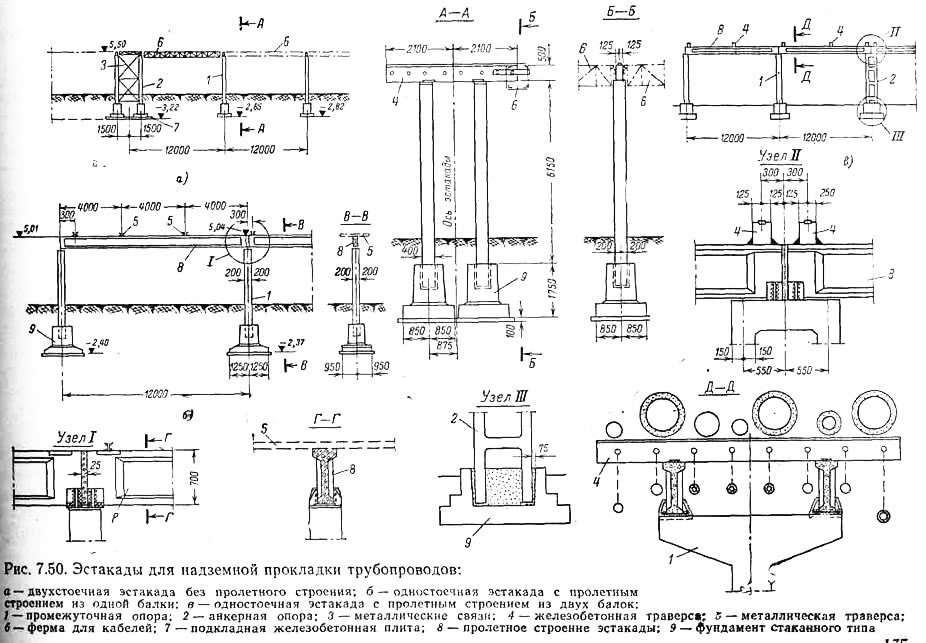

Эстакады без пролетного строения выполняют для труб диаметром 200—300 мм и более. Несущая способность этих труб позволяет укладывать их между опорами, установленными с шагом 6—12 м. При наличии труб и больших, и малых диаметров малые трубы могут подвешиваться к большим. Однако при таком решении затрудняется ремонт труб. При прокладке труб малых диаметров на эстакаде предусматривается пролетное строение с металлическими или железобетонными траверсами, шаг которых принимается 3, 4 или 6 м и определяется несущей способностью трубопроводов.

Сборные железобетонные стойки эстакады заделывают в стаканные фундаменты, траверсы приваривают к стойкам или пролетному строению. Для восприятия усилий от температурных деформаций трубопроводов устраивают анкерные опоры из развязанных связями парных промежуточных опор (рис. 7.50, а) или из специальных двухветвевых колонн (рис. 7.50, в). Для возможности опорожнения трубопроводы укладывают с продольным уклоном, который обеспечивается переменными отметками заложения фундаментов или переменной глубиной заделки колонн в стаканы фундаментов.

При большом количестве трубопроводов эстакады могут выполняться двухъярусными, пролетное строение в зависимости от диаметров укладываемых труб может выполняться как в обоих, так и в одном ярусе. Сборные железобетонные конструкции эстакад (стойки, пролетное строение, траверсы) унифицированы и принимаются в соответствии с общесоюзной номенклатурой.